区域发展研究

黎婴迎, 曹小曙

热带地理.

2007, 27(2):

149-153.

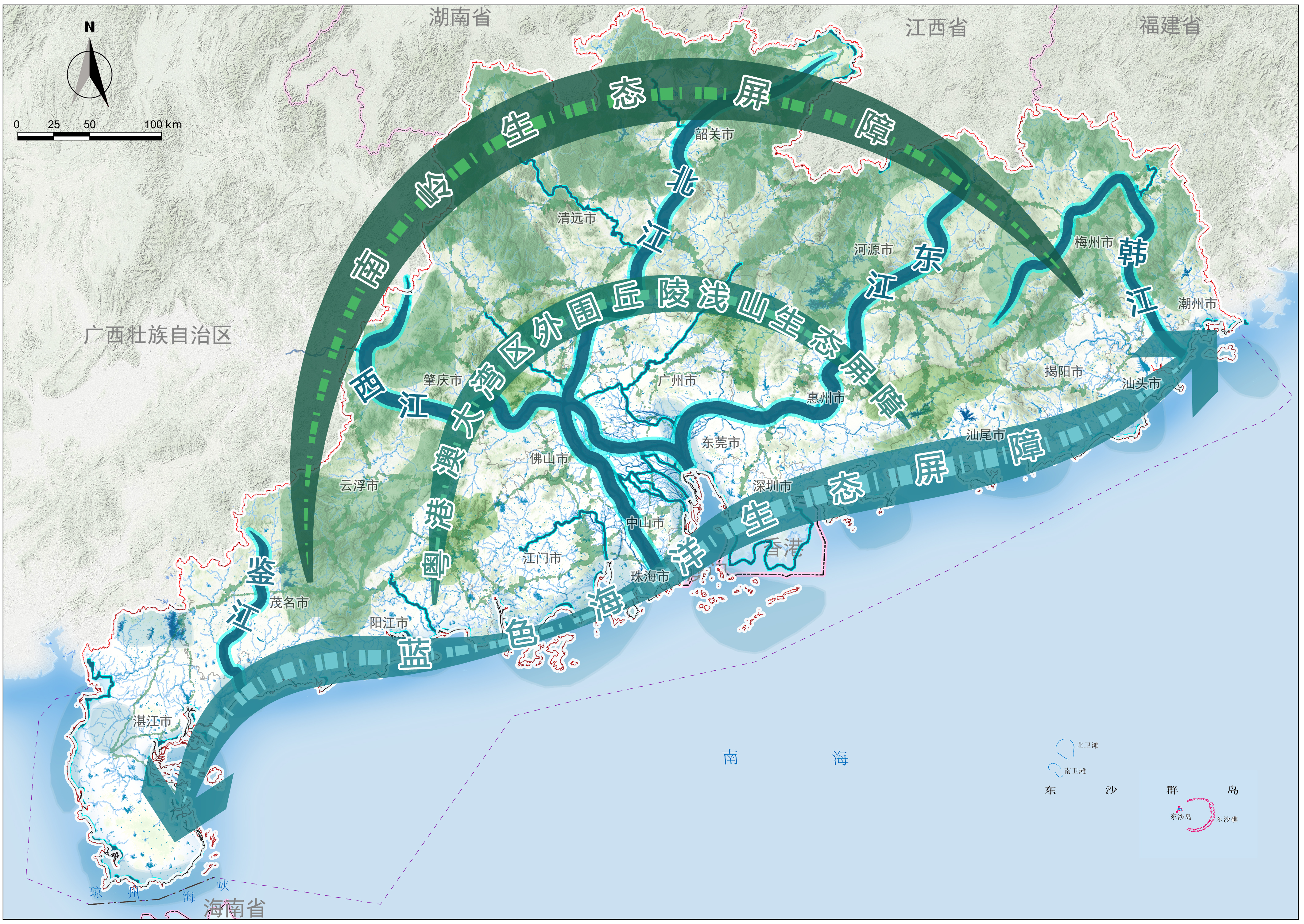

从解读国土规划及其基本任务、国土规划与其他规划的关系入手,认识到国土规划是国家和地区高层次、战略性、综合性的地域空间规划,它以可持续发展战略为指导,以土地利用总体规划为依托,协调、整合经济社会发展及其建设布局与国土资源和生态环境承载力的关系,是指导城市规划、自然资源规划以及生态环境保护规划的依据.在此基础上分析了广东省国土规划所面临的困难与挑战,并提出相应的对策与措施.最后提出广东应以国土空间开发,国土整治为导向,编制一个创新的国土规划,并为全国国土规划编制工作提供经验.