音乐叙事里的城市魅力:歌曲中的成都地方意象建构

|

彭熔(2000—),女,湖北麻城人,硕士研究生,研究方向为人文地理,(E-mail)2090228371@qq.com; |

收稿日期: 2024-01-16

修回日期: 2024-03-15

网络出版日期: 2024-09-30

The Charm of the City in Musical Narration: The Construction of Chengdu's Local Image in Song

Received date: 2024-01-16

Revised date: 2024-03-15

Online published: 2024-09-30

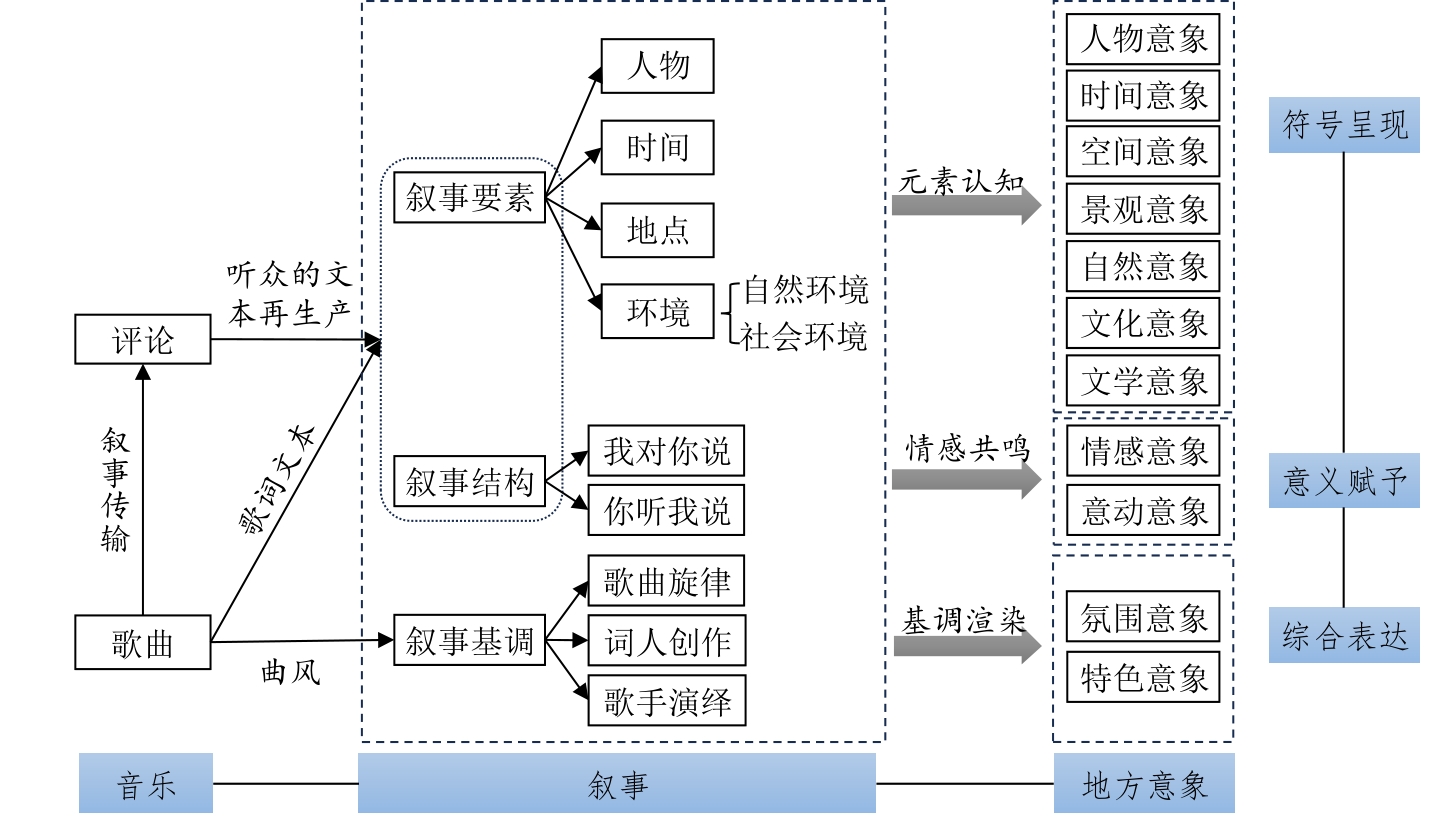

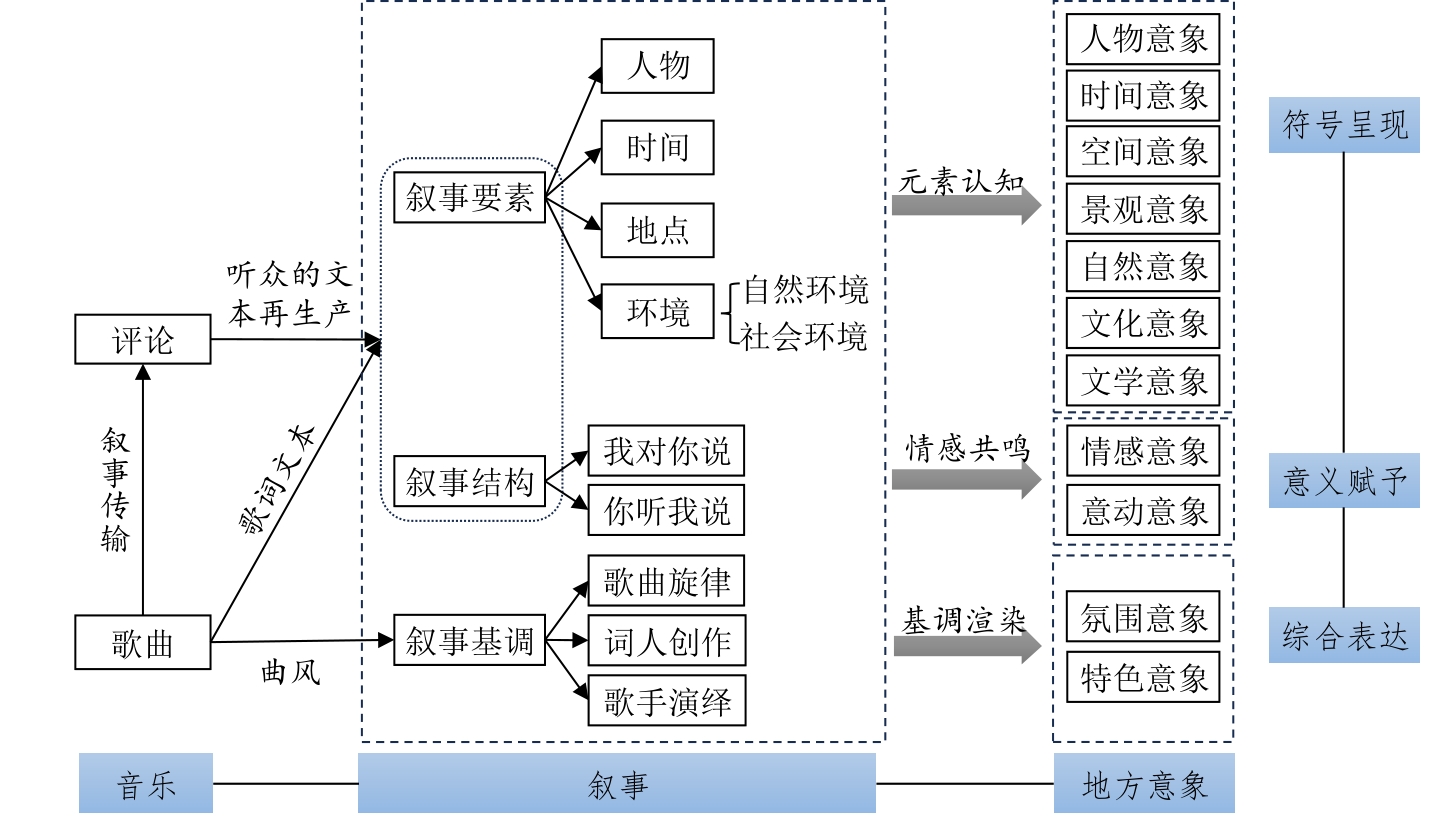

音乐有着再现地方和唤醒地方感的力量。以地名命名的歌曲及其评论对地方有着意象化的表达,也是创作者和听众符号化的情感映射。文章搜集与成都有关的歌曲,以歌词及其评论为文本数据,运用内容分析法和扎根理论,从音乐叙事视角分析成都地方意象的维度、建构过程以及意象特征。结果表明:1)音乐叙事里的成都地方意象由符号呈现意象、意义赋予意象和综合表达意象3个层面共同构成。2)音乐叙事分为歌曲的叙事,以及叙事传输影响下听众有感而发的评论叙事,叙事文本从叙事要素、结构和基调3方面起元素认知、情感共鸣、基调渲染的作用,从而构建地方意象。3)音乐叙事下的成都地方意象具有传统性与现代性共存、自然性与人文性交互、浪漫感与“家的感觉”同在的三重特征。4)音乐叙事构建了“理想家园”“故事酒馆”“烟火人间”的地方意象,这些意象成为城市魅力所在。文章丰富了音乐与地方关系的解读,将城市意象的表达从空间结构、符号感知进化到地方意义层面,赋予空间以温度、让空间活起来,为魅力城市的打造、地方意象的建构和形象宣传提供理论和方法借鉴。

彭熔 , 刘超 . 音乐叙事里的城市魅力:歌曲中的成都地方意象建构[J]. 热带地理, 2024 , 44(11) : 1962 -1977 . DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20240033

Music has the power to recreate place and awaken a sense of place. As a medium of communication, music combines the narrative characteristics of imagery, nostalgia, and localization. Songs named after place names and their comments have an image-based expression of the place, as well as a symbolic emotional mapping between the creator and the listener. Focusing on two music platforms, QQ Music and NetEase Cloud Music, this study considered songs related to Chengdu, used lyrics and comments as textual data, and conducted content analysis from the perspective of musical narration. It determined the degree of association between feature words through high-frequency word statistics and socio-semantic network analysis and constructed the dimensions of local imagery through rooting theory. The study also constructed a theoretical model of "local image construction based on music narration," analyzed the features of local image, and examined the relationship between music narration, local image, and city charm. The results indicate the following: (1) The local image of Chengdu in music narrative comprises three aspects: symbol presentation image, meaning-endowed image, and comprehensive expression image. Among these, symbol presentation image includes seven categories, while meaning-endowed image and comprehensive expression image each contain two categories. (2) Music narration can be categorized into the narration of songs and critical narration whereby listeners express their views under the influence of narrative transmission; narrative text has an impact on element cognition, emotional resonance and tone rendering in three aspects: narrative elements, structure and tone, so as to construct place image. The local image is specifically expressed as follows: based on narration elements such as character, time, place and environment, it connects the cognition of image elements such as character, time, space and landscape; through the narration structure of "I say to you" and "you listen to me," the emotional resonance is triggered after the individual role is substituted, forming emotional and intentional images; under the rendering of these narrative tones, combined with individual cognition and emotion, macroscopic atmosphere image and local characteristic image are formed. (3) The local image of Chengdu as narrated musically is characterized by the coexistence of tradition and modernity, the interaction between nature and humanity, and the sense of romance and "the feeling of home". 4) Music narration constructs the local image of "ideal home," "story tavern, " and "earthly life, " which become the charm of the city. This study connects music, narration, and place; addresses how music constructs local image; and introduces the perspective of narratology to expand the relationship between music and local image into a deeper mechanism. Simultaneously, the expression of the city image evolves from the spatial structure and symbolic perception to the place meaning level, conveying a sense of spatial temperature and bringing the space to life. Moreover, the model proposed in the study provides theoretical and methodological reference for the creation of charming cities, construction of local imagery, and image promotion.

Key words: musical narration; local image; song; sense of place

表1 以成都为描写对象的部分华语歌曲信息Table 1 Information of some Chinese songs with Chengdu as the object of description |

| 序号 | 歌曲名称 | 歌手 | 发行年份 | 评论数/条 | 收藏量/万次(QQ音乐) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| QQ音乐 | 网易云 | |||||

| 1 | 《成都》 | 赵雷 | 2016 | 43 773 | 441 462 | >999 |

| 2 | 《I Love This City》 | 张靓颖 | 2008 | 258 | 1 530 | >1 |

| 3 | 《蜀绣》 | 李宇春 | 2015 | 1 745 | 21 930 | >10 |

| 4 | 《烟火成都》 | 毛不易 | 2021 | 48 260 | — | >10 |

| 5 | 《我的城》 | 郁可唯 | 2019 | 1 243 | 1 401 | >1 |

| 6 | 《天府》 | 双笙(陈元汐) | 2019 | 3 302 | — | >10 |

| 7 | 《这才是成都》 | 谢帝 | 2017 | 26 | 9 050 | >1 |

| 8 | 《锦中客》 | 国风堂/三无MarBlue | 2019 | — | 13 448 | — |

| 9 | 《成都之夏》 | 英伦盒子 | 2016 | — | 999 | — |

| 10 | 《春熙路旁》 | 曲泉丞 | 2010 | 233 | 258 | >1 |

表2 以成都为描写对象的华语歌曲及评论文本高频词(前120位)Table 2 The high-frequency words in Chinese songs and the critical text that depict Chengdu (Top 120 ) |

| 高频词 | 频次/次 | 高频词 | 频次/次 | 高频词 | 频次/次 | 高频词 | 频次/次 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 成都 | 7 241 | 串串 | 168 | 梦想 | 85 | 魅力 | 58 |

| 宽窄巷子 | 695 | 茶馆 | 161 | 慢慢 | 85 | 人民公园 | 56 |

| 火锅 | 578 | 巴适 | 161 | 望江楼 | 83 | 九天开出一成都 | 55 |

| 地方 | 408 | 芙蓉城 | 160 | 锦绣 | 83 | 美景 | 53 |

| 春熙路 | 369 | 青城山 | 154 | 温暖 | 80 | 可爱 | 52 |

| 玉林 | 365 | 烟火 | 152 | 芙蓉花 | 80 | 评书 | 51 |

| 小酒馆 | 322 | 龙门阵 | 148 | 温柔 | 79 | 开心 | 51 |

| 武侯祠 | 320 | 美丽 | 147 | 浣花溪 | 79 | 外地人 | 50 |

| 天府之国 | 306 | 姑娘 | 145 | 包容 | 78 | 巴蜀 | 49 |

| 成都人 | 291 | 记忆 | 139 | 怀念 | 77 | 夏天 | 49 |

| 大熊猫 | 289 | 故乡 | 138 | 幸福 | 74 | 相遇 | 48 |

| 小吃 | 281 | 慢节奏 | 135 | 公园 | 71 | 地铁 | 45 |

| 锦里 | 256 | 好吃 | 131 | 浪漫 | 69 | 好地方 | 45 |

| 向往 | 256 | 爱上 | 130 | 时尚 | 69 | 酒吧 | 45 |

| 街头 | 239 | 朋友 | 129 | 杜甫 | 68 | 李伯清 | 45 |

| 美好 | 236 | 麻将 | 126 | 青羊宫 | 67 | 爱情 | 45 |

| 悠闲 | 210 | 红油 | 125 | 九眼桥 | 66 | 豆花 | 44 |

| 感受 | 208 | 大学 | 121 | 银杏 | 65 | 少年 | 44 |

| 街巷 | 206 | 历史 | 118 | 喝茶 | 65 | 发展 | 44 |

| 安逸 | 199 | 繁华 | 116 | 街道 | 63 | 灯火 | 44 |

| 烟雨 | 194 | 旅游 | 109 | 热情 | 61 | 阳光 | 43 |

| 一座来了就不想走的城市 | 191 | 都江堰 | 94 | 舒服 | 61 | 努力 | 43 |

| 杜甫草堂 | 183 | 热闹 | 94 | 享受 | 61 | 香气 | 43 |

| 加油 | 178 | 花重锦官城 | 93 | 风景 | 60 | 夜晚 | 42 |

| 回忆 | 171 | 世乒赛 | 92 | 凉粉 | 60 | 热爱 | 41 |

| 故事 | 170 | 晚上 | 92 | 期待 | 60 | 空气 | 41 |

| 太古里 | 170 | 惬意 | 90 | 天府广场 | 59 | 现代 | 40 |

| 锦官城 | 170 | 盖碗茶 | 87 | 味道 | 59 | 万户千门入画图 | 40 |

| 文化 | 169 | 想念 | 87 | 谢帝 | 58 | 情怀 | 40 |

| 印象 | 169 | 冰粉 | 86 | 锦江 | 58 | 青春 | 39 |

表3 成都地方意象开放式编码举例Table 3 Example of open coding of Chengdu's local image |

| 原始资料 | 概念化 | 初始范畴 |

|---|---|---|

| 成都的宽窄巷子的古风街道,春熙路的繁华车水马龙,武侯祠的别有洞天,成都熊猫繁育研究基地中可爱的国宝熊猫,一切都是那么令人惊叹,这样一座历史文化古城,感受巴蜀文化的独特内蕴! | 宽窄巷子 | 人文景观 |

| 春熙路 | 标志物 | |

| 繁华 | 商业氛围 | |

| 成都熊猫繁育基地 | 标志物 | |

| 熊猫 | 特色标识 | |

| 历史文化古城 | 特色称谓 | |

| 巴蜀文化 | 历史文化 | |

| 老子就爱呆到成都/不得切也不得憋/休闲的走在了府南河边 | 呆到成都 | 定居意愿 |

| 休闲 | 城市氛围 | |

| 府南河 | 边界 | |

| 从小就只待到成都/听到李伯清的评书 | 李伯清 | 地方人物 |

| 评书 | 民俗文化 | |

| 成都也不是小城市,是“国际大都市”成都也没有灯火熄灭的时候,因为成都的夜生活十点钟才正式开始…… | 国际大都市 | 特色称谓 |

| 夜生活 | 商业氛围 | |

| 成都确实是一个最具有人情味儿和烟火气息的城市。 | 具有人情味儿 | 社交氛围 |

| 烟火气息 | 生活氛围 | |

| 走到玉林路的尽头/坐在小酒馆的门口 | 玉林(西)路 | 道路 |

| 小酒馆 | 标志物 | |

| 夕阳下梧桐挟着晚风,映小棋台以暖橘余晖,车水马龙却悠然自在,大抵便是成都的傍晚。 | 夕阳 | 自然景观 |

| 梧桐 | ||

| 晚风 | ||

| 傍晚 | 日 | |

| 牵手漫步芙蓉城下/如同走进了一幅美丽的图画 | 芙蓉城 | 特色称谓 |

| 图画 | 想象联想 | |

| 到了成都才知道,这真是做座烟雨的城,春天,是沾衣欲湿杏花雨;夏天,是大雨落幽燕; 秋天,是巴山夜雨涨秋池;冬天,是寒雨连江夜入吴…… | 烟雨 | 自然环境 |

| 春天 | 季节 | |

| 夏天 | ||

| 秋天 | ||

| 冬天 | ||

| 今天考语文默写,考后面一句,我忘了蜀相作者杜甫丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。 | 杜甫 | 历史人物 |

| 丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森 | 诗词文化 | |

| 捧起一抹蜀绣/裁剪成独特的衣衫 | 蜀绣 | 手工技艺 |

| 听张钰琪唱《锦城少年行》,青春正好,尽显少年风采,铸造梦想青春,诠释体育精神, 迎成都大运会,期待成都第31届世界大学生夏季运动会啦! | 青春 | 人生经历 |

| 体育精神 | 城市氛围 | |

| 成都大运会 | 都市文化 | |

| 好想去成都,看看这个多情而温柔的城市。 | 想去成都 | 出行意愿 |

| 多情而温柔 | 性别气质 | |

| 火锅里沸腾着思乡的气息/青石板上路过年少的你 | 火锅 | 特色标识 |

| 思乡 | 乡愁与家 | |

| 青石板 | 设施景观 | |

| 我的节奏像秘方你听我细说/涮毛肚刺激的味蕾辣椒香味是绝对/非常爽可口脆价格 还不贵 | 听我说 | 你听我说 |

| 涮毛肚 | 饮食文化 | |

| 不扯远/给你说点近的/肖家河家常面依然是满分 | 对你说 | 我对你说 |

| 歌曲《成都》的旋律舒缓,歌词刻画了许多有关成都的细节。 | 旋律舒缓 | 歌曲旋律 |

| 歌词刻画 | 词人创作 | |

| 琪琪的歌声和rap与老师的戏曲完美融合,共同演绎出了蓉城大街小巷的故事,太好听啦! | rap | 歌手演绎 |

表4 成都地方意象主轴编码过程Table 4 The main axis coding process of Chengdu's local image |

| 主范畴 | 初始范畴 | 包含概念示例 |

|---|---|---|

| 景观意象 | 人文景观 | 杜甫草堂;青羊宫;昭觉寺;武侯祠;宽窄巷子;锦里;文殊院;大慈寺;合江亭……太阳神鸟 |

| 自然景观 | 兴隆湖;江水;飞鸟;芙蓉花;桂花;古树;垂柳;锦水蜀山;都江堰;西岭雪山;银杏;幸福梅林;晚风……日落 | |

| 设施景观 | 绿道;万里号;青砖灰瓦;飞机;高铁;地铁;农家乐;茶馆;麻将馆;公交车;双4f国际机场;博知堂书店……共享单车 | |

| 空间意象 | 道路 | 三环线;二环路高架桥;玉林(西)路;华兴街;人民南路;少陵路;太升路;建设巷;顺城大街;魁星楼街……二仙桥 |

| 边界 | 锦江;府南河;岷江;浣花溪;红墙;光华大道 | |

| 区域 | 文殊坊;兰桂坊;青城山;猛追湾;马家花园;人民公园;武侯区;金牛区……东大街 | |

| 节点 | 玉林生活广场;盐市口;天府广场;双流(航空)港;成都北站;双流机场;天府机场;银石广场;荷花池……高升桥站 | |

| 标志物 | 九眼桥;春熙路;锦江剧场;武侯祠;望江楼;都江堰;电视塔;锦江宾馆;宽窄巷子;太古里;IFS……华西坝 | |

| 人物意象 | 历史人物 | 诸葛孔明;杜甫;刘备;关羽;花蕊夫人;薛涛 |

| 地方人物 | 姑娘;美女;帅哥;王婆婆;子幺姑;街头艺术家;李伯清;赵雷;锦城少年;大学生;王楚钦;孙颖莎;大冰 | |

| 性别气质 | 温柔大方;可爱;多情;有性格;有韵味;坚强;恬静;热烈;秀气 | |

| 文化意象 | 都市文化 | 音乐节;世乒赛;国际文化节;国际美食节;AG超玩会;国际车展;国际音乐季;大运会;大冰的小屋 |

| 历史文化 | 三国文化;扬一益二;巴蜀文化 | |

| 民俗文化 | 川剧;龙门阵;成都话;打麻将;茶馆品茶;蜀韵;评书;皮影戏;庙会;灯会;谚语 | |

| 手工技艺 | 蜀锦;蜀绣;薛涛笺;剪纸;面人;糖画;版画 | |

| 饮食文化 | 盖碗茶;川菜;串串香;毛血旺;麻婆豆腐;伤心凉粉;肥肠粉;回锅肉;夫妻肺片;麻辣兔丁……干锅 | |

| 文学意象 | 古诗词 | “晓看红湿处,花重锦官城”;“丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森”;“锦城虽云乐,不如早还家”……《茅屋为秋风 所破歌》 |

| 小说 | 《三国演义》《锦城梦华录》 | |

| 自然意象 | 地理特征 | 广阔的平原;海拔骤降;地震;依山傍水;土壤肥沃;远离海洋;四周地势险峻;西南腹地 |

| 自然环境 | 阳光;细雨绵绵;微风徐徐;气候宜人;雾霾;空气质量好 | |

| 时间意象 | 历史时期 | 秦汉初;西汉;蜀汉;唐朝 |

| 日 | 早上;中午;傍晚;夜晚 | |

| 周 | 周末 | |

| 季节 | 春天;夏天;秋天;冬天 | |

| 年 | 童年;学生时代;以前;现在;未来;2008年 | |

| 情感意象 | 地方依恋 | 怀念;特殊意义;难忘;思念;地方依赖;身份认同;归属感;融入地方;留恋;喜爱;信任;向往……自我认同 |

| 生活态度 | 从容优雅;爱耍;随性;不懒散;做自己;潇洒;刚毅;不退缩;乐观豁达;工作与生活的平衡;进取之心;拼搏;洒脱 | |

| 人生经历 | 回忆;相遇;故事;梦开始的城市;青春 | |

| 乡愁与家 | 第二故乡;童年;家的感觉;爱家;思乡;想起家乡;乡愁;我的故乡;家的温馨 | |

| 意动意象 | 出行意愿 | 想去成都 |

| 重游意愿 | 再去几次;会回来;故地重游 | |

| 推荐意愿 | 去春熙路;值得一来;欢迎;要去感受 | |

| 定居意愿 | 定居;安家;留在成都 | |

| 想象联想 | 童话;美丽图画;像在梦里;朋友;治愈一切;像希腊雅典的费拉小镇;穿越时空;一壶老酒;水墨;芙蓉锦里图…… 世外桃源 | |

| 氛围意象 | 城市氛围 | 欢乐安康;国泰民安;繁华热闹;休闲;古朴与现代交织;不拥挤;幸福感;安静祥和;创意;包容;压力感;迷人…… 浪漫 |

| 商业氛围 | 双创会;国际化;中西融汇;高楼大厦;商业(会展)综合体;夜生活;酒吧;闹市;小资 | |

| 生活氛围 | 安逸;巴适;悠闲;慢节奏;适合养老;惬意;慵懒;压力感;烟火气;舒服;自由自在 | |

| 社交氛围 | 友善;随和;热情好客;有人情味儿;包容不排外 | |

| 特色意象 | 特色标识 | 火锅;大熊猫;川剧吐火;喝盖碗茶;晒太阳;掏耳朵;打麻将;摆龙门阵;粑耳朵 |

| 特色称谓 | 蓉城;天府之国;三国圣地;三国蜀都;古蜀文明发祥地;银杏之城;锦官城;美食之都;芙蓉花乡;浪漫之都…… 熊猫之乡 | |

| 叙事结构 | 你听我说 | 听我说 |

| 我对你说 | 对你说 | |

| 叙事基调 | 歌曲旋律 | 旋律舒缓;轻快而飘逸;缓慢的调子;温和婉转;放纵不羁;四川民族调式;民谣曲风 |

| 词人创作 | 歌词刻画;诗词意境;中国风 | |

| 歌手演绎 | rap;方言演唱;慵懒唱腔;浅唱低吟;张靓颖演唱;郁可唯演唱;赵雷演唱 |

表5 成都地方意象各范畴的概念数量及占比Table 5 The number and proportion of concepts in each category of Chengdu's local image |

| 维度(占比/%) | 主范畴 | 概念数量/个 | 占比/% |

|---|---|---|---|

| 符号呈现(68.38) | 景观意象 | 57 | 11.33 |

| 空间意象 | 130 | 25.84 | |

| 人物意象 | 28 | 5.57 | |

| 文化意象 | 85 | 16.90 | |

| 文学意象 | 11 | 2.19 | |

| 自然意象 | 14 | 2.78 | |

| 时间意象 | 19 | 3.78 | |

| 意义赋予(14.32) | 情感意象 | 36 | 7.16 |

| 意动意象 | 36 | 7.16 | |

| 综合表达(17.30) | 氛围意象 | 53 | 10.54 |

| 特色意象 | 34 | 6.76 |

彭熔:论文选题,数据收集与处理,图表绘制,论文撰写与修改;

刘超:指导论文选题与研究思路,对论文进行审阅并提出修改意见。

|

Abbate C. 1996. Unsung Voices: Opera and Musical Narrative in the Nineteenth Century. Princeton: Princeton University Press.

|

|

Baloglu S and Mccleary K W. 1999. A Model of Destination Image Formation. Annals of Tourism Research, 26(4): 868-897.

|

|

Beard D and Gloag K. 2005. Musicology: The Key Concepts. New York: Routledge Press.

|

|

白凯,赵安周. 2011. 城市意象与旅游目的地意象研究中的趋同与分野. 地理科学进展,30(10):1312-1320.

Bai Kai and Zhao An'zhou. 2011. Studies on Convergence and Divergence of City Image and Destination Image. Progress in Geography, 30(10): 1312-1320.

|

|

Cone E T. 1974. The Composer's Voice. Berkeley: University of California Press.

|

|

Connell J and Gibson C. 2004. Vicarious Journeys: Travels in Music. Tourism Geographies, 6(1): 2-25.

|

|

陈爱华. 2012. “城市魅力”逻辑的环境道德哲学审思. 东南大学学报(哲学社会科学版),14(1):15-18.

Chen Ai'hua. 2012. A Philosophical Reflection on the Logic Behind "the Charms of City". Journal of Southeast University(Philosophy and Social Science), 14(1): 15-18.

|

|

陈楚旋. 2022. 本土说唱与城市形象建构研究.上海:上海外国语大学.

Chen Chuxuan. 2022. Research on Local Rap in Constructing the City Image: Taking Changsha Rap as an Example. Shanghai: Shanghai International Studies University.

|

|

陈德志,车文丽. 2013. 音乐如何叙事?——近三十年的音乐叙事模式研究. 人民音乐,(1):64-69.

Chen Dezhi and Che Wenli. 2013. How does Music Tell a Story? —Research on Music Narrative Mode in Recent 30 Years. People's Music, (1): 64-69.

|

|

蔡礼彬,尹晓. 2017. 基于扎根理论的西湖意象建构机制研究. 浙江外国语学院学报,(1):102-112.

Cai Libin and Yin Xiao. 2017. A Study on the West Lake Construction Mechanism Based on the Grounded Theory. Journal of Zhejiang International Studies University, (1): 102-112.

|

|

程鑫,陈旭光. 2022. 大陆新民谣的文化实践:叙事、记忆与身份认同. 湖北理工学院学报(人文社会科学版),39(4):61-66.

Cheng Xin and Chen Xuguang. 2022. Cultural Practice of New Folk Songs in China's Mainland: Narration, Memory and Identity. Journal of Hubei Polytechnic University(Humanities and Social Sciences), 39(4): 61-66.

|

|

封丹,李鹏,朱竑. 2015. 国外“家”的地理学研究进展及启示. 地理科学进展,34(7):809-817.

Feng Dan, Li Peng, and Zhu Hong. 2015. Progress in Geographic Studies on "Home" and Implications for China. Progress in Geography, 34(7): 809-817.

|

|

Gartner C W. 1994. Image Formation Process. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2(2/3): 191-216.

|

|

Green M C, Brock T, and Kaufman G F. 2004. Understanding Media Enjoyment: the Role of Transportation into Narrative Worlds. Communication Theory, 14(4): 311-327.

|

|

洪学婷,黄震方,陈晓艳,徐冬. 2021. 场所叙事视角下乡愁的多维解构与影响机理——基于新民谣歌词与评论的分析. 地理科学,41(1):55-63.

Hong Xueting, Huang Zhenfang, Chen Xiaoyan, and Xu Dong. 2021. The Multi-Dimensional Deconstruction and Influence Mechanism of Nostalgia from the Perspective of Place Narrative: Based on the Analysis of Lyrics and Comments of New Folk Songs. Scientia Geographica Sinica, 41(1): 55-63.

|

|

Kivy P. 1991. Sound and Semblance Reflections on Musical Representation: With a New Afterword by the Author. Ithaca: Cornell University Press.

|

|

Kong L. 1995. Popular Music in Geographical Analyses. Progress in Human Geography, 19(2): 183-198.

|

|

Lynch K. 1964. The Image of the City. Cambridge: MIT Press.

|

|

李彬彬,龙飞. 2021. 因歌出游?叙事传输理论下流行歌曲对旅游目的地选择倾向的影响研究. 旅游论坛,14(4):53-63.

Li Binbin and Long Fei. 2021. Does Music Matter? The Transportation Effect of Pop Songs on Its Listeners' Tourism Destination Choice. Tourism Forum, 14(4): 53-63.

|

|

吕德胜,王珏,高维和. 2022. 数字音乐产品与慕“名”而来的目的地旅游经济效应——一项准自然实验. 旅游学刊,37(11):101-115.

Lyu Desheng, Wang Yu, and Gao Weihe. 2022. Tourism Economic Effects Caused by "Name and Fame" of Digital Music Products: A Quasinatural Experiment. Tourism Tribune, 37(11): 101-115.

|

|

卢俊,蔡浩辉,陶伟. 2023. 家—城市地理学视角下生活方式移民“家”的营造与协商. 地理科学进展,42(3):518-530.

Lu Jun, Cai Haohui, and Tao Wei. 2023. Making and Negotiating "Home" of Lifestyle Migrants from the Perspective of Home-City Geographies. Progress in Geography, 42(3): 518-530.

|

|

吕兴洋,徐海军,谭慧敏,刘晓燕. 2020. 声音营销力:目的地歌曲对潜在旅游者的影响研究——以歌曲《成都》为例. 旅游学刊,35(5):124-138.

Lyu Xingyang, Xu Haijun, Tan Huimin, and Liu Xiaoyan. 2020. The Marketing Force of Sound: The Impact of Destination Song on Tourist's Attitude: Taking "Chengdu" for Example. Tourism Tribune, 35(5): 124-138.

|

|

刘岩,李秀霞. 1996. 音乐文化的地理研究. 人文地理,11(4):61-63.[Liu Yan and Li Xiuxia. 1996. Geographical Study of Music Culture. Human Geography, 11(4): 61-63.]

|

|

Marcus G. 1975. Mystery Train: Images of America in Rock 'n' Roll Music. London: Omnibus Press.

|

|

Mthatiwa S and Ngwira E. 2019. Moyo Wa Mtauni: Imagining the City in Malawian Popular Music. Muziki, 16(2): 67-86.

|

|

彭丹,黄燕婷. 2019. 丽江古城旅游地意象研究:基于网络文本的内容分析. 旅游学刊,34(9):80-89.

Peng Dan and Huang Yanting. 2019. A Study on the Tourism Destination Imagination of Lijiang Ancient Town Content Analysis Based on Travel Blogs. Tourism Tribune, 34(9): 80-89.

|

|

Stylidis D, Biran A, Sit J, and Szivas E M. 2014. Residents' Support for Tourism Development: The Role of Residents' Place Image and Perceived Tourism Impacts. Tourism Management, 45: 260-274.

|

|

宋晓,张新成,陈水映. 2021. 黄河流域典型旅游地意象结构及影响因素研究. 资源开发与市场,37(9):1145-1152.

Song Xiao, Zhang Xincheng, and Chen Shuiying. 2021. Study on the Image Structure and Influencing Factors of Typical Tourist Destinations in the Yellow River Basin. Resource Development & Market, 37(9): 1145-1152.

|

|

Tasci A D A, Gartner C W, and Cavusgil T S. 2007.Conceptualization and Operationalization of Destination Image. Journal of Hospitality Tourism Research, 31(2): 194-223.

|

|

汤佩,陶伟,丁传标,程明洋. 2017. 西方人文地理学文献中的“家”. 地域研究与开发,36(6):165-170.

Tang Pei, Tao Wei, Ding Chuanbiao, and Cheng Mingyang. 2017. Home in Literatures of Western Human Geography. Areal Research and Development, 36(6): 165-170.

|

|

唐文跃. 2007. 地方感研究进展及研究框架. 旅游学刊,22(11):70-77.

Tang Wenyue. 2007. A Study Progress of Sense of Locality and Research Framework. Tourism Tribune, 22(11): 70-77.

|

|

Walton K. 1994. Listening with Imagination: Is Music Representational? The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 52(1): 47-61.

|

|

吴成业. 2021. 旅游歌曲中的区域意象建构.云南:云南师范大学.

Wu Chengye. 2021. The Construction of Regional Image in Tourist Songs: A Case Study of Yunnan Tourist Songs in Recent 70 Years. Yunnan: Yunnan Normal University.

|

|

魏嵘. 2016.地域景观中的文化乡愁——大陆新民谣叙事性研究. 兰州学刊,(11):134-141.

Wei Rong. 2016. Cultural Nostalgia in the Regional Landscape: A Narrative Study of New Folk Ballads in Mainland China. Lanzhou Academic Journal, (11): 134-141.

|

|

王婷,吴必虎. 2020. 基于关键词共现和社会网络分析的北京城市歌曲中地方意象特征研究. 人文地理,35(6):57-65.

Wang Ting and Wu Bihu. 2020. Research on Characteristics of Place Image in Beijing City Songs Based on Keywords Co-Occurrence Analysis and Social Network Analysis. Human Geography, 35(6): 57-65.

|

|

王旭青. 2011. 音乐叙事理论——新视阈下一种音乐分析方法的探求. 中国音乐学,(3):99-105.

Wang Xuqing. 2011. Narrative Theory of Music: An Exploration of a Method of Music Analysis in A New Perspective. Musicology in China, (3): 99-105.

|

|

王旭青. 2022. 弦乐四重奏《终南山怀远》中的时空观念与音乐叙事逻辑. 中国音乐学,(2):109-116.

Wang Xuqing. 2022. Time and Space Idea and Musical Narrative Logic of the String Quartet Longing for One Far Away at Zhong Nan Mountain. Musicology in China, (2): 109-116.

|

|

杨迪,高银宝,赵潇欣. 2020. 基于网络图景的重庆主城空间意象研究.规划师,36(15):61-65.

Yang Di, Gao Yinbao, and Zhao Xiaoxin. 2020. The Research on Space Image of Chongqing Main Urban Area Through the Internet Picture. Planners, 36(15): 61-65.

|

|

朱芳,黄剑锋,郭英之. 2022. 面向美好生活的“诗意栖居”——旅游情境“家”的研究回顾与展望. 人文地理,37(5):15-23.

Zhu Fang, Huang Jianfeng, and Guo Yingzhi. 2022. "Poetic Dwelling" for a Better Life: Review and Prospect of "Home" in Tourism Context. Human Geography, 37(5): 15-23.

|

|

朱竑,韩亚林,陈晓亮. 2010. 藏族歌曲对西藏旅游地形象感知的影响. 地理学报,65(8):991-1003.

Zhu Hong, Han Yalin, and Chen Xiaoliang. 2010. The Influence of Tibetan Songs on the Image Perception of Tibetan Tourist Destinations. Acta Geographica Sinica, 65(8): 991-1003.

|

|

张宏伟. 2023. 论音乐叙事结构研究的核心范畴. 中国音乐,(4):126-137.

Zhang Hongwei. 2023. Study on the Core Areas of Music Narrative Structure Research. Chinese Music, (4): 126-137.

|

|

赵渺希,陈汝霜. 2023. 网络社会视角下的城市意象理论辨析与规划应用. 人文地理,38(1):71-78.

Zhao Miaoxi and Chen Rushuang. 2023. Theoritical Progress and Planning Prospect of City Image in the Network Society. Human Geography, 38(1): 71-78.

|

|

周尚意,许伟麟,李建平. 2017. 人文主义地理学对城市空间文本的解读——以《北京文脉》插图为例. 地理科学进展,36(9):1051-1057.

Zhou Shangyi, Xu Weilin, and Li Jianping. 2017. A Humanistic Geographical Analysis of City Space: A Study of Three Maps in Beijing's Context. Progress in Geography, 36(9): 1051-1057.

|

|

张璇璇. 2018. 音乐社交:大陆城市民谣的叙事、传播及情感建构. 南京:南京大学.

Zhang Xuanxuan. 2018. Music Social: the Narrative, Communication and Emotional Construction of Mainland Urban Folk Songs. Nanjing: Nanjing University.

|

|

张一骢. 2022. 文化在地性视角下音乐视听节目的创作转向初探. 中国电视,(6):33-39.

Zhang Yicong. 2022. A Primer on the Creative Turn in Music Audiovisual Programmes from the Perspective of Cultural Locality. China Television, (6): 33-39.

|

|

张中华,文静,李瑾. 2008. 国外旅游地感知意象研究的地方观解构. 旅游学刊,23(3):43-49.

Zhang Zhonghua, Wen Jing, and Li Jin. 2008. An Explanation of Theory of Locality in the Foreign Study of Perceptive Image in Tourist Destinations. Tourism Tribune, 23(3): 43-49.

|

/

| 〈 |

|

〉 |