尺度结构化视角下城市行政空间重构研究——基于安徽省芜湖市的实证分析

|

应婉云(1991—),女,陕西宝鸡人,博士,工程师,主要研究方向为城市与区域治理,(E-mail)yingwanyun@163.com; |

收稿日期: 2024-07-02

修回日期: 2024-10-28

网络出版日期: 2024-12-11

基金资助

国家自然科学基金项目(42271198)

广州市城市规划勘测设计研究院有限公司青年基金项目(RD12230202003)

Research on the Restructuring of Urban Administrative Space from the Perspective of Scalar Structuration: A Case Study of Wuhu City in Anhui Province

Received date: 2024-07-02

Revised date: 2024-10-28

Online published: 2024-12-11

基于尺度结构化的理论视角,以安徽省芜湖市2000年以来的行政空间重构历程为实证研究对象,深入探讨多样化的城市行政空间重构策略对于中国国家权力尺度体系的塑造及其背后的权力运作机制。研究发现:1)中国城市行政空间重构中尺度关系的变化既包含国家权力在纵横坐标系中的流转、分化与融合,也涉及国家对于社会组织自治权的吸收。经此所塑造的国家权力的尺度体系不再局限于传统的“层级式”结构特征,而是呈现为叠加了各类尺度“子集”和“准尺度”的“马赛克”形态。2)这一系列尺度关系的变化是由各级各类政府机构、基层自治组织、居民等不同行动主体间的竞争所推动,核心利益在于领域生产的经济价值,而竞争的形式及其结果一方面取决于以服从、制衡、调停为特征的既有权力关系的不对称性和平衡机制,另一方面也催生了以社会自治组织与基层政府间联盟为例的新的权力秩序。

应婉云 , 罗小龙 , 刘晓曼 , 唐蜜 . 尺度结构化视角下城市行政空间重构研究——基于安徽省芜湖市的实证分析[J]. 热带地理, 2024 , 44(12) : 2202 -2213 . DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20240439

Based on the theoretical perspective of scalar structuration, this study takes the course of restructuring of the administrative space in Wuhu City, Anhui Province, since 2000 as the empirical case study and discusses in depth the roles of diversified strategies for restructuring urban administrative spaces in shaping the scalar system of state power and the power operation mechanism behind it in contemporary China. The study finds that, first, the changes in the scalar relations of state power during the reconfiguration of urban administrative space have unfolded in a three-dimensional structure encompassing the flow, differentiation, and integration of state power in the vertical and horizontal coordinate systems as well as the absorption by the state of autonomy of social organizations. For example, through the restructuring of administrative boundaries of urban districts and counties, the government of prefecture-level city has created and expanded a 'subset' of the scale of its own power with rescaling the spatial jurisdiction of county-level governments. During the shaping of new functional spaces, such as economic and technological development zones, the government of prefecture-level city has consciously divided and then integrated its scalar 'subsets' with reorganizing the state power oriented to the production of capital and social reproduction between the management committees of development zones and the governments of urban districts to achieve growth targets in different stages. Besides, the reform of grassroots governance, such as practices in 'Village to Community', has incorporated rural society into the jurisdiction of the state by establishing a 'quasi-scale' of the state power with the establishment of the Residence Committee in order to promote the extension of the state power to the grassroots of urban governance. The scalar system of the state power shaped by this series of restructuring of urban administrative spaces is no longer confined to the traditional 'hierarchical' structure but is presented as a 'mosaic' of superimposed 'subsets' and 'quasi-scales' of various scales. Second, these changes in scalar relations have been found to be driven by competition among different social actors, such as government agencies at all levels, grassroots autonomous organizations, and residents, with the core interests in the economic value of the production of the territories, while the forms of competition and their results depend on the asymmetry and balances of the fixed power relations characterized by obedience, checks and balances, and intermediation. On the other hand, it also gives rise to a new order of power, as exemplified in the case of the coalitions between social autonomous organizations and the grassroots government.

图1 芜湖区位及行政区划 Fig.1 Geographical location and administrative divisions of Wuhu City |

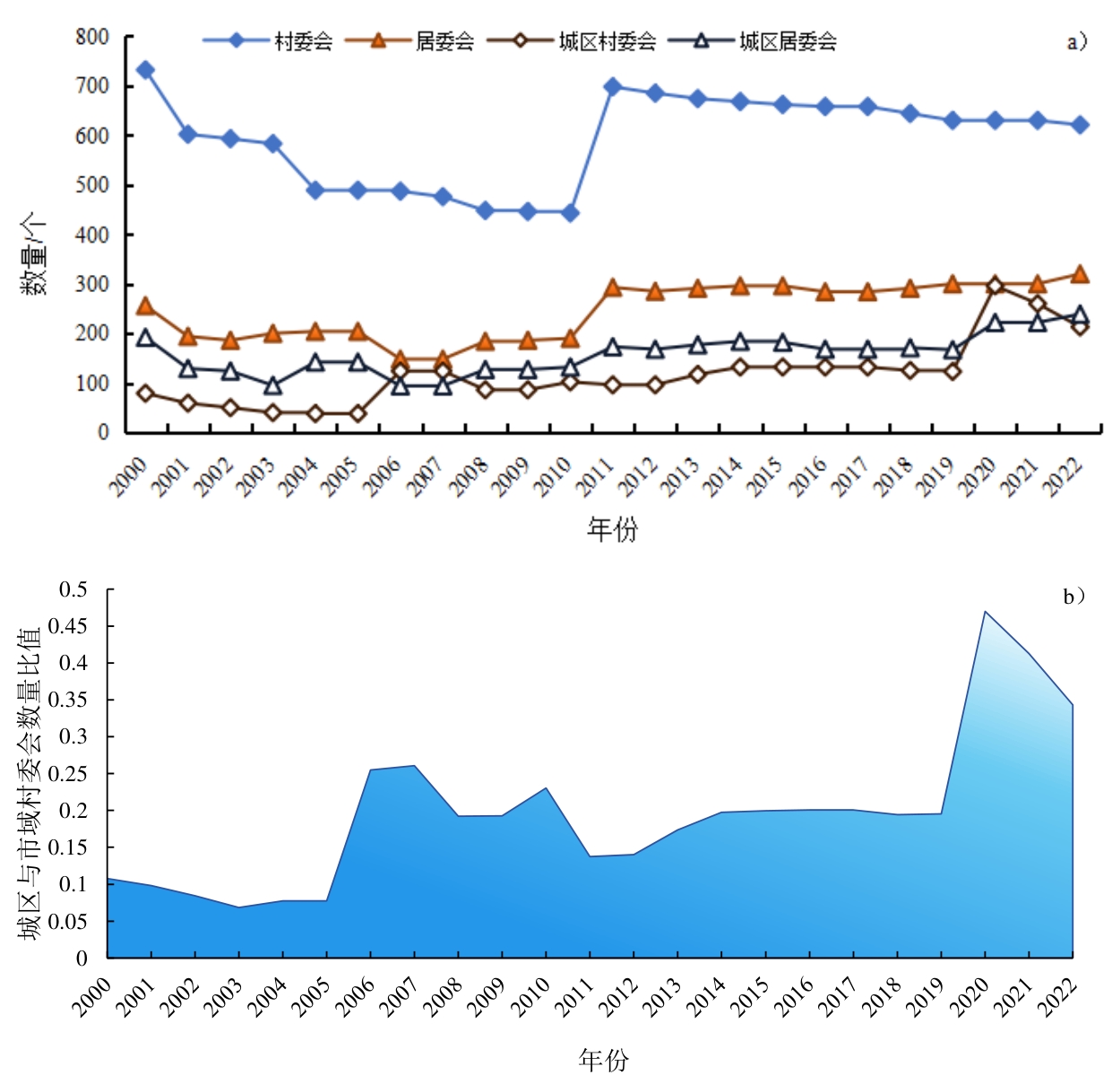

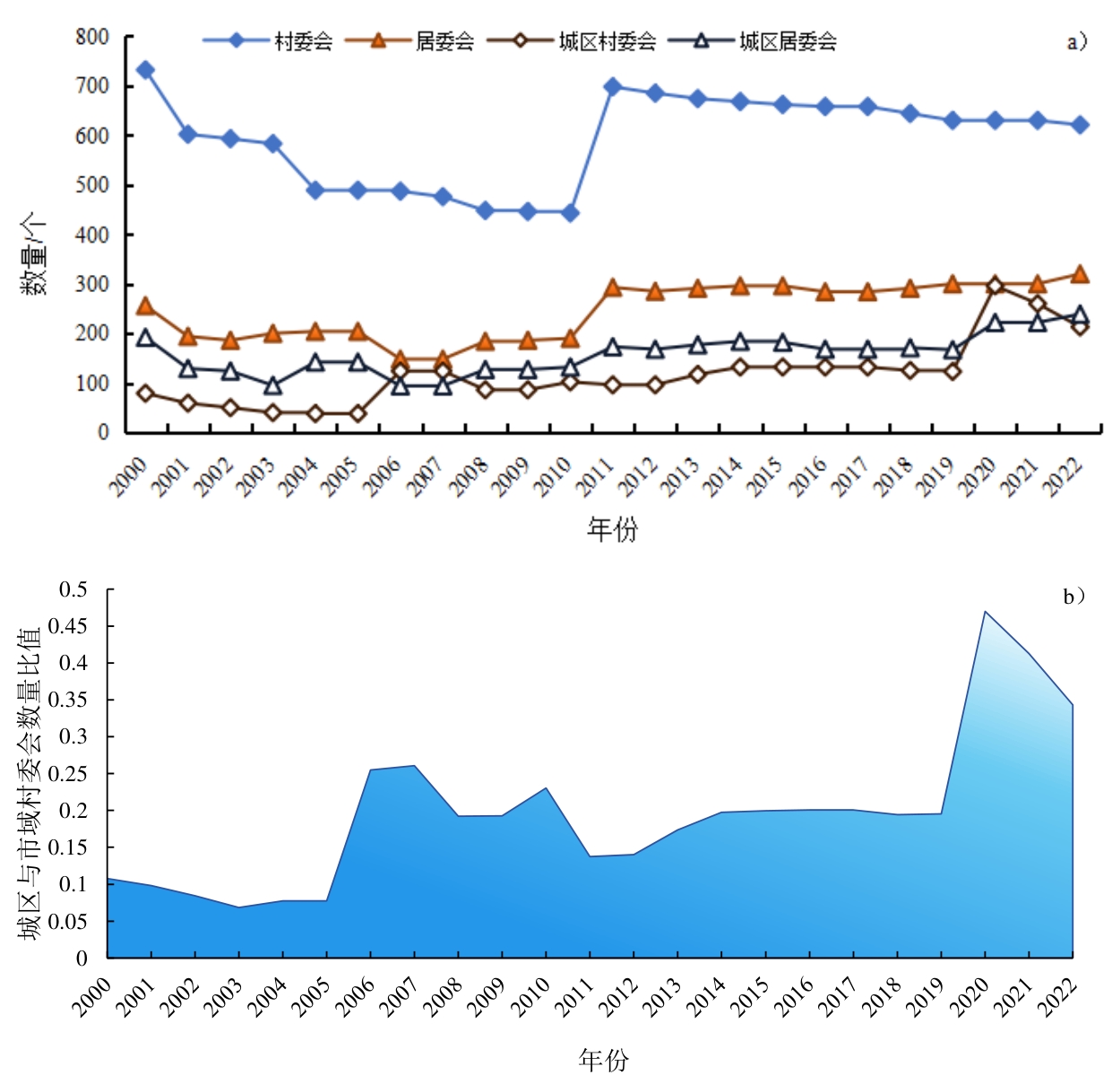

表1 2000与2022年芜湖基层治理单元数量比较 (个)Table 1 Comparison of the Number of Grassroots Governance Units in Wuhu City between 2000 and 2022 |

| 基层治理单元 | 2000年 | 2022年 |

|---|---|---|

| 乡 | 25 | 0 |

| 镇 | 42 | 44 |

| 街道办 | 18 | 27 |

| 村委会 | 732 | 621 |

| 居委会 | 256 | 320 |

表2 芜湖市省级及以上开发区及自贸区名单Table 2 List of development zones and free trade zones at provincial level and above in Wuhu City |

| 园区层级 | 园区名称 |

|---|---|

| 国家级 | 芜湖经济技术开发区、芜湖高新技术开发区、中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区 |

| 省级 | 皖江江北新新产业集中区、芜湖三山经济开发区、无为经济开发区、南陵经济开发区、鸠江经济开发区、新芜经济开发区、繁昌经济开发区 |

图3 2000—2022年芜湖市基层治理单元变化(a. 芜湖基层治理单元数量变化;b.芜湖城区与市域村委会数量比值变化)Fig.3 Changes in the grassroots governance units in Wuhu City from 2000 to 2022 (a. changes in the number of grassroots governance units in Wuhu; b. changes in the ratio of the number of village committees in the urban districts to municipal area of Wuhu) |

1 芜湖市域范围的增长是由2011年安徽省政府实施的“三分巢湖”区划调整引发,即撤销地级巢湖市,改为县级市,并将所辖的一区四县分别划归合肥、芜湖、马鞍山3市管辖。其中,原巢湖市下辖的无为县和和县的沈巷镇被划归芜湖市。

2 数据来源于《芜湖统计年鉴(2006)》(芜湖市统计局,2006)中关于三山经济开发区的说明。

3 该集中区为上文提到的“皖江江北新兴产业集中区”的前身,于2020年4月改名为皖江江北新兴产业集中区。

4 安徽省人民政府关于省江北江南产业集中区财政体制有关问题的通知. https://www.ah.gov.cn/szf/zfgb/8119661.html。

5 为保护受访者隐私,本节地点使用化名。

6 这一案例中,“社区”是芜湖市官方使用的基层区划单元名称,范围内一般包含至少一个由居委会所管理的城市社区和多个由村委会所管理的行政村或自然村。

应婉云:研究框架确定、数据采集与处理、论文撰写与修改;

罗小龙:研究思路指导、内容修改与完善;

刘晓曼:内容修改与完善;

唐 蜜:数据采集与处理。

|

Brenner N. 1999. Globalisation as Teterritorialisation: The Re-Scaling of Urban Governance in the European Union. Urban Studies, 36(3): 431-451.

|

|

Brenner N. 2001. The Limits to Scale? Methodological Reflections on Scalar Structuration. Progress in Human Geography, 25(4): 591-614.

|

|

Brenner N, Jessop B, Jones M, and Macleod G. 2003. State/Space: A Reader. Oxford: Blackwell Publishing.

|

|

Brenner N. 2004. New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood. Oxford: Oxford University Press.

|

|

顾永红,向德平,胡振光. 2014. “村改居”社区:治理困境、目标取向与对策. 社会主义研究,(3):107-112.

Gu Yonghong, Xiang Deping, and Hu Zhenguang. 2014. "Village-to-Community": Governance Dilemma, Goal Orientation and Countermeasures. Socialism Studies, (3): 107-112.

|

|

Harvey D. 1995. Globalization in Question. Rethinking Marxism, 8(4): 1-17.

|

|

Harvey D. 2006. Spaces of Global Capitalism. New York: Verso.

|

|

胡志丁,葛岳静,徐建伟.2014. 尺度政治视角下的地缘能源安全评价方法及应用. 地理研究,33(5):853-862.

Hu Zhiding, Ge Yuejing, and Xu Jiawei. 2014. Geopolitical Energy Security Evaluation Method and Its Application Based on Politics of Scale. Geographical Research, 33(5): 853-862.

|

|

Jessop B. 1994. Post-Fordism and the State. In: Amin A. Post-Fordism: A Reader. Oxford: Blackwell, 251-279.

|

|

晋龙涛. 2012. 试论村委会与居委会的差异. 农业考古,(3):297-299.

Jin Longtao. 2012. A Discussion on the Differences between Village Committee and Neighbourhood Committee. Agricultural Archaeology, (3): 297-299.

|

|

景跃进. 2018. 中国农村基层治理的逻辑转换——国家与乡村社会关系的再思考. 治理研究,34(1):48-57.

Jing Yuejin. 2018. The Logical Transformation of Rural Grassroot Governance in China: Rethinking the Relationship between the State and Rural Society. Governance Studies, 34(1): 48-57.

|

|

Lam N S N and Quattrochi D A. 1992. On the Issues of Scale, Resolution, and Fractal Analysis in the Mapping Sciences. The Professional Geographer, 44(1): 88-98.

|

|

Li Y and Wu F. 2012. The Transformation of Regional Governance in China: The Rescaling of Statehood. Progress in Planning, 78(2): 55-99.

|

|

Luo X, Cheng Y, Yin J, and Wang Y. 2014. Province-Leading-County as a Scaling-Up Strategy in China: The Case of Jiangsu. The China Review, 14(1): 125-146.

|

|

罗震东,汪鑫,耿磊. 2015. 中国都市区行政区划调整——城镇化加速期以来的阶段与特征. 城市规划,39(2):44-49,64.

Luo Zhendong, Wang Xin, and Geng Lei. 2015. Administrative Division Adjustment in Metropolitan Areas of China: Stages and Characteristics in the Acceleration Period of Urbanization. City Planning Review, 39(2): 44-49, 64.

|

|

刘云刚,王丰龙. 2011. 三鹿奶粉事件的尺度政治分析. 地理学报,66(10):1368-1378.

Liu Yungang and Wang Fenglong. 2011. Politics of Scale in "Sanlu-Milkpowder Scandal". Acta Geographica Sinica, 66(10): 1368-1378.

|

|

罗小龙,殷洁,田冬. 2010. 不完全的再领域化与大都市区行政区划重组——以南京市江宁撤县设区为例. 地理研究,29(10):1746-1756.

Luo Xiaolong, Yin Jie, and Tian Dong. 2010. Administrative Boundary Re-organization in Nanjing Metropolitan Region. Geographical Research, 29(10): 1746-1756.

|

|

Ma L J. 2005. Urban Administrative Restructuring,Changing Scale Relations and Local Economic Development in China. Political Geography, 24(4): 477-497.

|

|

Ma L J and Wei Y. 1997. Determinants of State Investment in China,1953–1990. Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie, 88(3): 211-225.

|

|

Marston S A. 2000. The Social Construction of Scale. Progress in Human Geography, 24(2): 219-242.

|

|

马学广,李鲁奇. 2016. 尺度重组中海洋国家战略区域的策略与制度建构——以山东半岛蓝色经济区为例. 经济地理,36(12):8-14.

Ma Xueguang and Li Luqi. 2016. Strategic and Institutional Construction of Marine National Strategic Region Basedon Rescaling: A Case Study of Shandong Peninsula Blue Economic Zone. Economic Geography, 36(12): 8-14.

|

|

马学广,李鲁奇. 2017. 尺度政治中的空间重叠及其制度形态塑造研究——以深汕特别合作区为例. 人文地理,32(5):56-62.

Ma Xueguang and Li Luqi. 2017. Study on Overlap of Spaces and Its Corresponding Institutional Patterns in Politics of Scale: A Case Study of Shenzhen-Shanwei Special Cooperation Zone. Human Geography, 32(5): 56-62.

|

|

国家发展和改革委员会. 2010. 皖江城市带承接产业转移示范区规划. (2010-03-30)[2024-06-10]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/201003/W020190905497598548853.pdf.

National Development and Reform Commission. 2010. The Plan for Wanjiang City Belt Demonstration Zone for Accepting Industrial Relocation. (2010-03-30)[2024-06-10]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/201003/W020190905497598548853.pdf.

|

|

戚伟,王开泳. 2019. 中国城市行政地域与实体地域的空间差异及优化整合. 地理研究,38(2):207-220.

Qi Wei and Wang Kaiyong. 2019. City Administrative Area and Physical Area in China: Spatial Differences and Integration Strategies. Geographical Research, 38(2): 207-220.

|

|

全国人民代表大会. 2018. 中华人民共和国宪法.(2018-03-11)[2024-06-15]. https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?MmM5MDlmZGQ2NzhiZjE3OTAxNjc4YmY1YTQ4MzAwNGI%3D.

National People's Congress. 2019. Constitution of the People's Republic of China. (2018-03-11) [2024-06-15]. https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?MmM5MDlmZGQ2NzhiZjE3OTAxNjc4YmY1YTQ4MzAwNGI%3D.

|

|

全国人民代表大会常务委员会. 2019. 中华人民共和国城乡规划法. (2019-04-23)[2024-06-15]. https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgwODE2ZjEzNWY0NjAxNmYyMTYxMjlkZDFhOTI%3D.

The Standing Committee of the National People's Congress. 2019. Urban and Rural Planning Law of the People's Republic of China. (2019-04-23) [2024-06-15]. https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgwODE2ZjEzNWY0NjAxNmYyMTY xMjlkZDFhOTI%3D.

|

|

Shen J. 2007. Scale, State and the City: Urban Transformation in Post-Reform China. Habitat International, 31(3/4): 303-316.

|

|

Smith N. 1983. Uneven Development: The Production of Nature under Capitalism. Baltimore: The Johns Hopkins University.

|

|

Smith N. 2012. Homeless/Global: Scaling Places. In: Bird J, Curtis B, Putnam T, and Tickner L. Mapping the Futures: Local Cultures, Global Change. London: Routledge, 87-120.

|

|

Swyngedouw E. 1997. "Glocalization" and the Politics of Scale. In: Cox K R. Spaces of Globalization: Reasserting the Power of the Local. New York: The Guiford Press, 137-166.

|

|

Swyngedouw E. 2004. Globalisation Or 'Glocalisation'? Networks, Territories and Rescaling. Cambridge Review of International Affairs, 17(1): 25-48.

|

|

Taylor P J. 1982. A Materialist Framework for Political Geography. Transactions of the Institute of British Geographers, 7(1): 15-34.

|

|

王丰龙,刘云刚. 2019. 中国行政区划调整的尺度政治. 地理学报,74(10):2136-2146.

Wang Fenglong and Liu Yungang. 2019. "Politics of Scale" in Chinese Administrative Division Adjustment. Acta Geographica Sinica, 74(10): 2136-2146.

|

|

王辉. 2006. 西方城市行政空间的历史演变. 世界建筑,(6):100-104.

Wang Hui. 2006. Evolvement of the Western City's Administration Space. World Architecture, (6): 100-104.

|

|

王开泳,陈田. 2018. 行政区划研究的地理学支撑与展望. 地理学报,73(4):688-700.

Wang Kaiyong and Chen Tian. 2018. Geographical Prospects of Spatial Governance through A Review on Administrative Divisions. Acta Geographica Sinica, 73(4): 688-700.

|

|

Wu F. 2016. China's Emergent City-Region Governance: A New Form of State Spatial Selectivity through State-Orchestrated Rescaling. International Journal of Urban and Regional Research, 40(6): 1134-1151.

|

|

芜湖市统计局. 2001. 芜湖统计年鉴2001. (2001-06-30)[2024-06-01]. https://tjj.wuhu.gov.cn/oldfiles/tjjoldfiles/tjnj/2001/2001.html [Wuhu Bureau of Statistics. 2001. Wuhu Statistical Yearbook 2001. (2001-06-30) [2024-06-01]. https://tjj. wuhu. gov. cn/oldfiles/tjjoldfiles/tjnj/2001/2001. html.]

|

|

芜湖市统计局. 2006. 芜湖统计年鉴2006. (2006-09-30)[2024-06-01]. https://tjj.wuhu.gov.cn/oldfiles/tjjoldfiles/tjnj/2006/2006.html. [ Wuhu Bureau of Statistics. 2006. Wuhu Statistical Yearbook 2006. (2006-09-30) [2024-06-01]. https://tjj. wuhu. gov. cn/oldfiles/tjjoldfiles/tjnj/2006/2006. html.]

|

|

吴莹. 2017. 空间变革下的治理策略——“村改居”社区基层治理转型研究. 社会学研究,32(6):94-116,244.

Wu Ying. 2017. Governance Strategies under Spatial Change: A Study on the Transformation of Grassroots Governance in 'Village to Residence' Communities. Sociological Studies, 32(6): 94-116, 244.

|

|

谢涤湘,谢晓亮,赵亚博. 2024. 尺度政治视角下的乡镇街行政区划调整研究——以广东为例. 城市发展研究,31(2):89-97.

Xie Dixiang, Xie Xiaoliang, and Zhao Yabo. 2014. The Study on the Adjustment of Townships and Streets Administrative Divisions from the Perspective of Scale Politics: An Case Study of Guangdong Province. Urban Development Studies, 31(2): 89-97.

|

|

杨凌凡,罗小龙,顾宗倪,丁子尧. 2024. “跨界合作园区热”:尺度重组与空间转型——以长江三角洲地区为例. 城市规划,48(2):20-30.

Yang Lingfan, Luo Xiaolong, Gu Zongni, and Ding Ziyao. 2024. Boom of Cross-Boundary Cooperation Zone: Scale Restructuring and Spatial Transformation: A Case Study of the Yangtze River Delta. City Planning Review, 48(2): 20-30.

|

|

殷洁,罗小龙. 2013. 从撤县设区到区界重组——我国区县级行政区划调整的新趋势. 城市规划,37(6):9-15.

Yin Jie and Luo Xiaolong. 2013. From Turning County into District to District Restructuring: A New Trend in County-Level Administrative Division Adjustment in China. City Planning Review, 37(6): 9-15.

|

|

殷洁,罗小龙,肖菲. 2018. 国家级新区的空间生产与治理尺度建构. 人文地理,33(3):89-96.

Yin Jie, Luo Xiaolong, and Xiao Fei. 2018. The Space Production and Governance Rescaling of State-Level New Areas. Human Geography, 33(3): 89-96.

|

|

张江. 2007. 居委会行政化:根源、动力与强化因素分析. 法制与社会,(6):583-584.

Zhang Jiang. 2007. Administrativeisation of Neighbourhood Committees: An Analysis of Root Causes, Dynamics and Reinforcing Factors. Legal System and Society, (6): 583-584.

|

|

张紧跟. 2020. 从放权强镇到市域整合:尺度重组视阈中的珠三角“市管镇”体制再造. 广东社会科学,(4):191-200,256.

Zhang Jin'gen. 2020. From Empowering Towns to Municipal Consolidation: Reconstruction of Municipality-Governing-Town System in the Pearl River Delta from the Perspective of Scale Reorganization. Social Sciences in Guangdong, (4): 191-200, 256.

|

|

张京祥,胡航军. 2024. 高品质空间规划引领高质量发展:逻辑关联、响应路径与关键维度. 中国土地科学,38(1):20-26,44.

Zhang Jingxiang and Hu Hangjun. 2024. High-Quality Spatial Planning Leads to High-Quality Development: Logical Connections, Response Paths and Key Dimensions. China Land Science, 38(1): 20-26, 44.

|

|

张衔春,胡国华,单卓然,李禕. 2021. 中国城市区域治理的尺度重构与尺度政治. 地理科学,41(1):100-108.

Zhang Xianchun, Hu Guohua, Shan Zhuoran, and Li Yi. 2021. Rescaling and Politics of Scale in China's City-Regional Governance. Scientia Geographica Sinica, 41(1): 100-108.

|

|

邹冠男,邓小月,张博,谷昱. 2023. 尺度政治视角下的国家级新区尺度跃迁和政策流动——以湖南湘江新区为例. 城市发展研究,30(2):103-109.

Zou Guannan, Deng Xiaoyue, Zhang Bo, and Gu Yu. 2023. Scaling-up and Policy Mobility of National New Area From the Perspective of Scalar Politics: the Case of Hunan Xiangjiang New Area. Urban Development Studies, 30(2): 103-109.

|

/

| 〈 |

|

〉 |