基于防灾减灾政策文本的风暴潮灾害风险要素挖掘研究

|

郭腾蛟(1988—),女,山东寿光人,博士,讲师,主要研究方向为灾害风险评估与应急管理,(E-mail)guotengjiao@126.com; |

收稿日期: 2024-11-27

修回日期: 2025-03-17

网络出版日期: 2025-04-22

基金资助

重庆市自然科学基金项目(cstc2024ycjh-bgzxm0111)

国家资助博士后研究人员计划(GZC20233615)

中国博士后科学基金(2024M754256)

Mining Risk Factors of Storm Surge Disasters Based on Disaster Prevention and Mitigation Policy Texts

Received date: 2024-11-27

Revised date: 2025-03-17

Online published: 2025-04-22

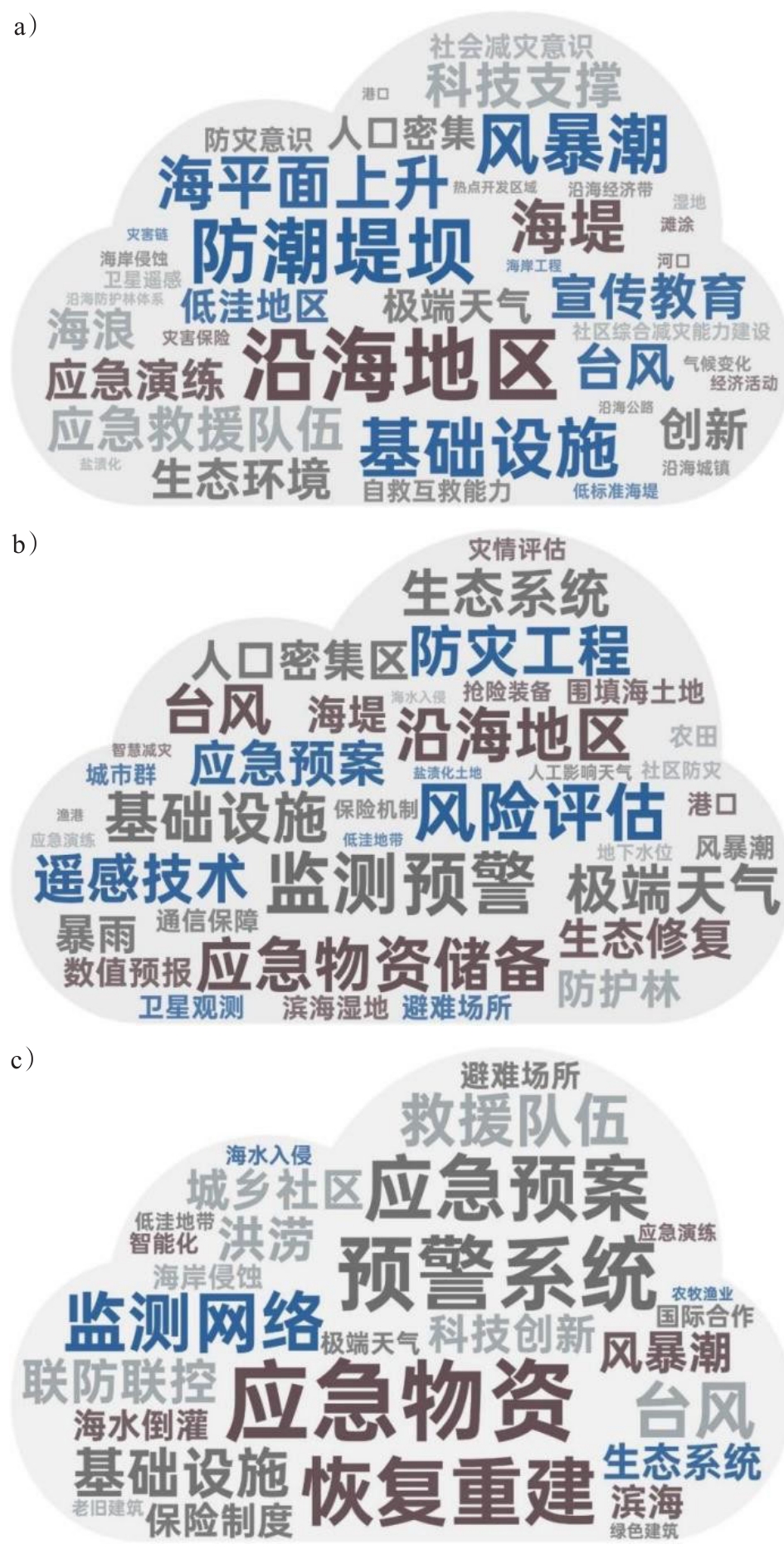

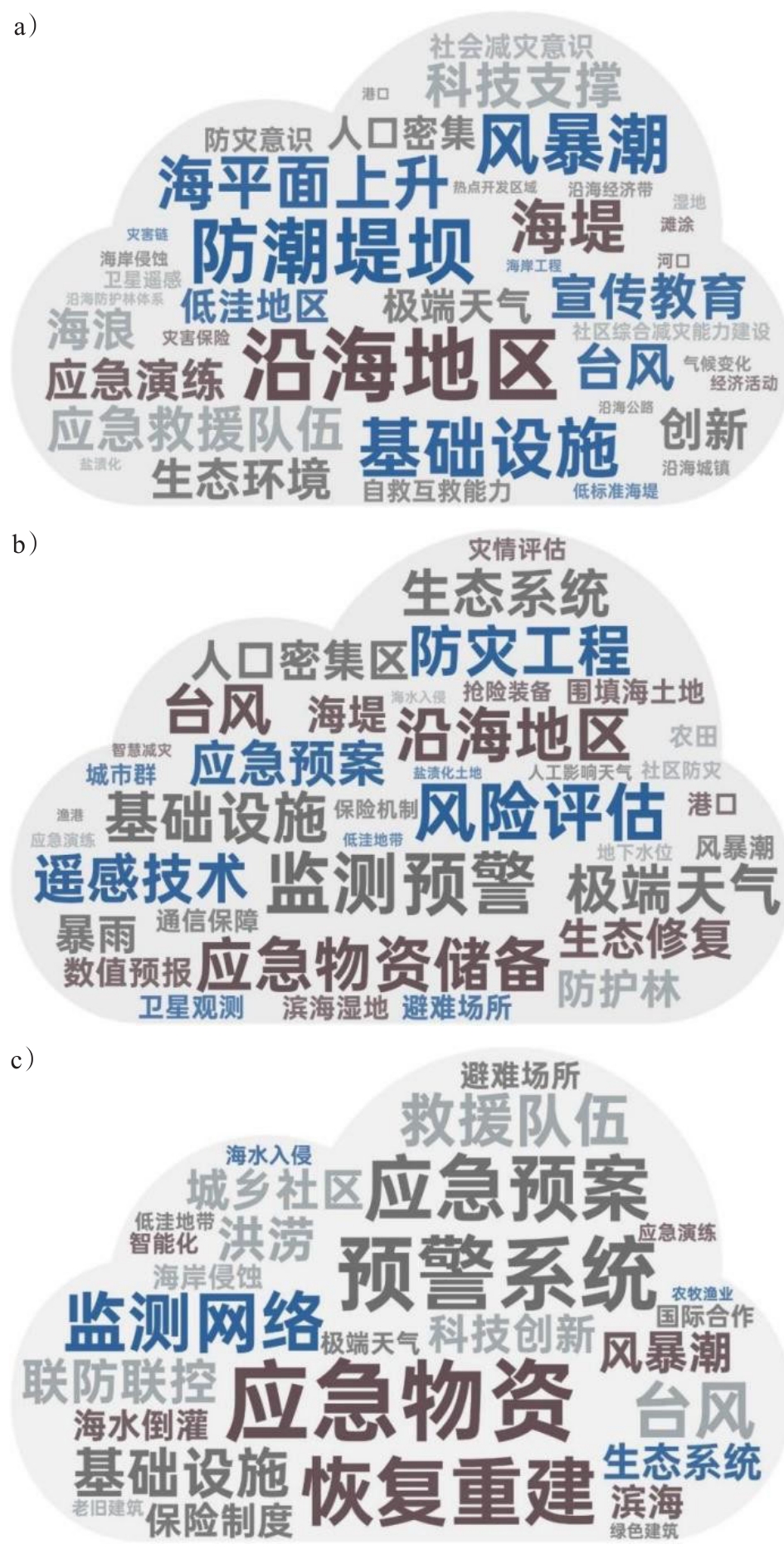

以风暴潮为例,通过整合防灾减灾政策文本,将风险要素解构为危险性、脆弱性、抗灾能力三维度。运用文本挖掘技术分析政策语境下的风险要素构成及演变特征,重点揭示不同阶段防灾减灾的侧重点。结果表明:1)政策文本可提取出大量风暴潮风险要素,其中危险性要素聚焦海平面上升、台风等高频词,脆弱性要素突出沿海区域、海岸带、土地利用等方面,抗灾能力要素强调工程防御、财政支持等。2)不同阶段的政策文本对风险要素的关注点存在显著差异,2010年以前主要集中在灾害危险性的识别与监测方面,2010—2015年关注点在于进一步细化承灾体脆弱性,2015年后则更重视科技发展对抗灾能力的作用,这些变化反映政策制定者对风暴潮灾害风险认知的逐步深化。3)政策文本中提取的“天文潮”“围填海”“灾害保险”等要素,弥补了传统指标体系对人为干预与制度性因素的忽视。

郭腾蛟 , 曹琦 , 马钰富 , 杨列娟 . 基于防灾减灾政策文本的风暴潮灾害风险要素挖掘研究[J]. 热带地理, 2025 , 45(4) : 691 -703 . DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20240780

Disaster prevention and mitigation policy texts serve as a guidance and basis for the government to respond to disasters. They contain rich information on disaster risk factors, records the degree of damage caused by disaster hazard factors to disaster-bearing bodies, and provide disaster prevention measures. Risk factors form the foundation of a disaster risk assessment index. This study considered storm surges as an example and deconstructs risk factors into three dimensions-hazard, vulnerability, and disaster resistance capacity–by integrating disaster prevention and mitigation policy texts. Text mining techniques were used to analyze the composition and evolution characteristics of risk factors in policy contexts, with a focus on emphasizing disaster prevention and reduction at different stages. This study constructed a policy text-driven theoretical framework for disaster risk assessment, overcoming the limitations of traditional indicator systems that rely on statistical data and expert experience, and revealed the key role of institutional factors in risk formation. The results are as follows: (1) Policy texts can be used to extract a large number of storm surge risk factors, with hazard factors linked to high-frequency terms such as "sea level rise" and "typhoons," vulnerability to "coastal areas", "coastal zones", "land use", etc., and disaster resilience to "engineering defense," "financial support," etc. (2) There are significant differences in the focus on risk factors in policy texts at different stages. Before 2010, the focus was on identifying and monitoring disaster risks. From 2010-2015, the focus was on further refining the vulnerabilities of disaster-bearing bodies. After 2015, there was greater emphasis on the role of technological development in disaster resistance. These changes reflect the gradual deepening of policymakers' understanding of storm surge disaster risks. (3) The elements extracted from the policy text, such as "astronomical tide," "land reclamation," and "disaster insurance," have compensated for the neglect of human intervention and institutional factors in traditional indicator systems. This study pioneered a new paradigm of policy text analysis in disaster risk assessment at the methodological level, breaking through the traditional reliance on structured data in storm surge disaster risk assessments. Policy evolution analysis revealed changes in risk concerns.

表1 国家级海洋防灾减灾政策文本Table 1 National marine disaster prevention and reduction policy texts |

| 编号 | 名称 | 年份 | 机构 | 类型 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 中华人民共和国减灾规划(1998—2010) | 1998 | 中国国际减灾十年委员会 | 规划 |

| 2 | 全国海洋经济发展规划纲要 | 2003 | 国家发展和改革委员会;国土资源部;国家海洋局 | 规划 |

| 3 | 关于加强海洋灾害防御工作的意见 | 2005 | 国家海洋局 | 意见 |

| 4 | 关于进一步加强海洋灾害应急管理工作的通知 | 2005 | 国家海洋局 | 通知 |

| 5 | 国家“十一五”海洋科学和技术发展规划纲要 | 2006 | 国家海洋局;科学技术部;国防科学技术工业委员会; 国家自然科学基金委员会 | 纲要 |

| 6 | 国务院关于进一步加强防灾抗灾救灾工作的通知 | 2006 | 国务院 | 通知 |

| 7 | 关于进一步做好防御台风等灾害性天气工作的通知 | 2006 | 国务院办公厅 | 通知 |

| 8 | 关于贯彻落实《国家环境保护“十一五”规划》的意见 | 2007 | 国家海洋局 | 意见 |

| 9 | 关于海洋领域应对气候变化有关工作的意见 | 2007 | 国家海洋局 | 意见 |

| 10 | 国务院办公厅关于进一步加强气象灾害防御工作的 意见 | 2007 | 国务院办公厅 | 意见 |

| 11 | 中国应对气候变化国家方案 | 2007 | 发展改革委会 | 方案 |

| 12 | 国家海洋事业发展规划纲要 | 2008 | 发改委;国家海洋局 | 规划 |

| 13 | 全国海洋标准化“十一五”发展规划 | 2008 | 国家海洋局 | 规划 |

| 14 | 关于加强救灾应急体系建设的指导意见 | 2009 | 民政部 | 意见 |

| 15 | 关于进一步加强海洋生态保护与建设工作的若干意见 | 2009 | 国家海洋局 | 意见 |

| 16 | 关于进一步加强海洋预报减灾工作的通知 | 2009 | 国家海洋局 | 通知 |

| 17 | 关于做好2010年度汛期海洋灾害应急管理工作的通知 | 2010 | 国家海洋局 | 通知 |

| 18 | 国家“十二五”海洋科学和技术发展规划纲要 | 2010 | 国家海洋局;科技部;教育部;国家自然科学基金委 | 规划 |

| 19 | 国家气象灾害防御规划(2009—2020年) | 2010 | 国家气象局 | 规划 |

| 20 | 中华人民共和国减灾规划(2011―2015) | 2011 | 国家减灾委员会 | 规划 |

| 21 | 国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见 | 2011 | 国务院办公厅 | 意见 |

| 22 | 气象发展规划(2011―2015年) | 2011 | 发改委;国家气象局 | 规划 |

| 23 | 关于加强区域农业围垦用海管理的若干意见 | 2012 | 国家海洋局 | 意见 |

| 24 | 国家防灾减灾科技发展“十二五”专项规划 | 2012 | 科技部 | 规划 |

| 25 | 全国海洋经济发展十二五规划 | 2012 | 国务院 | 规划 |

| 26 | 国家海洋事业发展“十二五”规划 | 2013 | 国家发改委;国土资源部;国家海洋局 | 规划 |

| 27 | 国家海洋局关于加强海洋生态环境监测评价工作的 若干意见 | 2014 | 国家海洋局 | 意见 |

| 28 | 全国海洋观测网规划(2014―2020年) | 2014 | 国家海洋局 | 规划 |

| 29 | 关于加强自然灾害救助物资储备体系建设的指导意见 | 2015 | 民政部;发展改革委;财政部;国土资源部;住房城乡建设部; 交通运输部;商务部;质检总局;食品药品监管总局 | 意见 |

| 30 | 全国海洋主体功能区规划 | 2015 | 国务院 | 规划 |

| 31 | 中华人民共和国减灾规划(2016―2020) | 2016 | 国务院办公厅 | 规划 |

| 32 | 关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见 | 2016 | 国务院 | 意见 |

| 33 | 海洋观测预报和防灾减灾“十三五”规划 | 2016 | 国家海洋局 | 规划 |

| 34 | 关于开展编制省级海岸带综合保护与利用总体规划 试点工作的指导意见 | 2017 | 国家海洋局 | 意见 |

| 35 | 国务院办公厅关于印发国家突发事件应急体系建设 “十三五”规划的通知 | 2017 | 国务院办公厅 | 通知 |

| 36 | 全国海洋经济发展十三五规划 | 2017 | 发改委;国家海洋局 | 规划 |

| 37 | 十三五”海洋领域科技创新专项规划 | 2017 | 科技部;国土资源部;国家海洋局 | 规划 |

| 38 | 灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设中央预算内 投资专项管理办法 | 2017 | 发改委 | 规定 |

| 39 | 中国气象局关于加强气象防灾减灾救灾工作的意见 | 2017 | 中国气象局 | 意见 |

| 40 | 关于加强防汛抗旱防台风宣传工作的通知 | 2017 | 水利部办公厅 | 通知 |

| 41 | 关于做好特别重大自然灾害灾后恢复重建工作的 指导意见 | 2019 | 发改委;财政部;应急管理部 | 意见 |

| 42 | 中国海洋灾害公报 | 1989 | 国家海洋局 | 公报 |

| 43 | 中国海洋灾害公报 | 1990 | 国家海洋局 | 公报 |

| 44 | 中国海洋灾害公报 | 1991 | 国家海洋局 | 公报 |

| (未完,转下页) | ||||

| 45 | 中国海洋灾害公报 | 1992 | 国家海洋局 | 公报 |

| 46 | 中国海洋灾害公报 | 1993 | 国家海洋局 | 公报 |

| 47 | 中国海洋灾害公报 | 1994 | 国家海洋局 | 公报 |

| 48 | 中国海洋灾害公报 | 1995 | 国家海洋局 | 公报 |

| 49 | 中国海洋灾害公报 | 1996 | 国家海洋局 | 公报 |

| 50 | 中国海洋灾害公报 | 1997 | 国家海洋局 | 公报 |

| 51 | 中国海洋灾害公报 | 1998 | 国家海洋局 | 公报 |

| 52 | 中国海洋灾害公报 | 2000 | 国家海洋局 | 公报 |

| 53 | 中国海平面公报 | 2000 | 国家海洋局 | 公报 |

| 54 | 中国海平面公报 | 2003 | 国家海洋局 | 公报 |

| 55 | 中国海平面公报 | 2006 | 国家海洋局 | 公报 |

| 56 | 中国海平面公报 | 2008 | 国家海洋局 | 公报 |

| 57 | 中国海平面公报 | 2011 | 国家海洋局 | 公报 |

| 58 | 中国海平面公报 | 2012 | 国家海洋局 | 公报 |

| 59 | 中国海平面公报 | 2013 | 国家海洋局 | 公报 |

| 60 | 中国海平面公报 | 2014 | 国家海洋局 | 公报 |

| 61 | 中国海平面公报 | 2015 | 国家海洋局 | 公报 |

| 62 | 中国海平面公报 | 2018 | 自然资源部 | 公报 |

| 63 | 中国海平面公报 | 2019 | 自然资源部 | 公报 |

| 64 | 中国海平面公报 | 2020 | 自然资源部 | 公报 |

| 65 | 海洋环境预报与海洋灾害预报警报发布管理规定 | 1993 | 国家海洋局 | 规定 |

| 66 | 海洋预报业务管理暂行规定 | 1999 | 国家海洋局 | 规定 |

| 67 | 国家防汛抗旱应急预案 | 2006 | 国务院 | 预案 |

| 68 | 气象灾害预警信号发布与传播办法 | 2007 | 国家气象局 | 规定 |

| 69 | 中华人民共和国突发事件应对法 | 2007 | 人大常委会 | 法规 |

| 70 | 风暴潮、海浪、海啸和海冰灾害应急预案 | 2009 | 国家海洋局 | 预案 |

| 71 | 气象灾害防御条例 | 2010 | 国务院 | 法规 |

| 72 | 国家气象灾害应急预案 | 2010 | 国家气象局 | 预案 |

| 73 | 全国海洋预警报视频会商暂行办法 | 2010 | 国家海洋局 | 规定 |

| 74 | 自然灾害救助条例 | 2010 | 国务院办公厅 | 法规 |

| 75 | 国家气象灾害应急预案 | 2010 | 国家气象局 | 预案 |

| 76 | 国家自然灾害救助应急预案 | 2011 | 国务院办公厅 | 预案 |

| 77 | 海洋观测预报管理条例 | 2012 | 国务院 | 规定 |

| 78 | 风暴潮、海浪、海啸和海冰灾害应急预案 | 2012 | 国家海洋局 | 预案 |

| 79 | 海洋灾情调查评估和报送规定(暂行) | 2013 | 国家海洋局 | 规定 |

| 80 | 突发事件应急预案管理办法 | 2013 | 国务院办公厅 | 规定 |

| 81 | 海洋预报业务管理规定 | 2014 | 国家海洋局 | 规定 |

| 82 | 国家突发公共事件总体应急预案 | 2015 | 国务院 | 预案 |

| 83 | 海洋观测预报及防灾减灾标准体系 | 2015 | 国家海洋局 | 标准 |

| 84 | 风暴潮、海浪、海啸和海冰灾害应急预案 | 2015 | 国家海洋局 | 预案 |

| 85 | 风暴潮灾害风险评估和区划技术导则 | 2016 | 国家海洋局 | 标准 |

| 86 | 国家自然灾害救助应急预案 | 2016 | 国务院办公厅 | 预案 |

| 87 | 中国气象局气象灾害应急预案 | 2016 | 国家气象局 | 预案 |

| 88 | 气象灾害防御条例 | 2017 | 国务院 | 法规 |

| 89 | 自然灾害救助条例 | 2019 | 国务院 | 法规 |

表2 危险性主题分词统计 (次)Table 2 Statistical segmentation of hazard factors |

| 危险性因素 | 词组 | 词频 | 危险性因素 | 词组 | 词频 | 危险性因素 | 词组 | 词频 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 台风-风暴潮 灾害链 | 风暴潮 | 56 | 台风-风暴潮 灾害链 | 增水 | 2 | 孕灾环境 | 海岸线 | 4 |

| 台风 | 45 | 风场 | 2 | 海流 | 2 | |||

| 暴雨 | 15 | 天文大潮 | 2 | 地形 | 2 | |||

| 洪涝 | 13 | 洪涝灾害 | 2 | 地貌 | 2 | |||

| 潮位 | 8 | 潮水 | 2 | 气候变化 | 气象灾害 | 303 | ||

| 危险性 | 7 | 内涝 | 2 | 海洋灾害 | 228 | |||

| 巨浪 | 6 | 潮汐 | 2 | 海平面上升 | 108 | |||

| 大风 | 6 | 波浪 | 2 | 气候变化 | 78 | |||

| 灾害链 | 6 | 气旋 | 1 | 海平面 | 43 | |||

| 洪水 | 5 | 暴风 | 1 | 海洋气候 | 8 | |||

| 降水 | 4 | 向岸浪 | 1 | 气候系统 | 4 | |||

| 巨灾 | 3 | 高潮位 | 1 | 水文气象 | 3 | |||

| 灾种 | 3 | 最高潮位 | 1 | 气象要素 | 1 |

表3 脆弱性主题分词统计Table 3 Fragility segmentation statistics of disaster bearing bodies 次 |

| 脆弱性因素 | 词组 | 词频 | 脆弱性因素 | 词组 | 词频 | 脆弱性因素 | 词组 | 词频 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 土地 利用 | 城市 | 74 | 土地 利用 | 浅海养殖 | 1 | 社会 发展 | 农村 | 42 |

| 沿海地区 | 52 | 低洼地区 | 1 | 乡村 | 25 | |||

| 住房 | 20 | 围海 | 1 | 建筑 | 8 | |||

| 土地 | 13 | 造田 | 1 | 基层社区 | 5 | |||

| 湿地 | 11 | 围垦 | 1 | 易灾县 | 3 | |||

| 地面沉降 | 11 | 低洼地 | 1 | 农房 | 1 | |||

| 港口 | 10 | 经济 发展 | 农业 | 34 | 生态 环境 | 海岸带 | 44 | |

| 城镇 | 8 | 养殖 | 9 | 生态环境 | 18 | |||

| 围填海 | 5 | 工业 | 6 | 海岸侵蚀 | 15 | |||

| 岛屿 | 4 | 渔业 | 6 | 滩涂 | 8 | |||

| 海岛 | 4 | 养殖业 | 2 | 保护区 | 4 | |||

| 农田 | 2 | 工农业 | 2 | 漫滩 | 2 | |||

| 渔港 | 2 | 增殖 | 2 | 交通 | 铁路 | 8 | ||

| 低地 | 2 | 种植 | 2 | 公路 | 8 | |||

| 海滩 | 2 | 渔民 | 2 | |||||

| 耕地 | 1 | 农牧渔业 | 2 |

表4 抗灾能力主题分词统计 (次)Table 4 Disaster resilience segmentation statistics |

| 抗灾能力因素 | 词组 | 词频 | 抗灾能力因素 | 词组 | 词频 | 抗灾能力因素 | 词组 | 词频 | 抗灾能力因素 | 词组 | 词频 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 工程防护措施 | 灾害防御 | 127 | 非工程防护措施 | 预报 | 183 | 财政收入支持 | 救灾物资 | 104 | 应急救助措施 | 防灾减灾救灾 | 123 |

| 工程建设 | 34 | 预警信息 | 141 | 物资储备 | 17 | 制度 | 88 | ||||

| 堤防 | 8 | 预警 | 98 | 沿海经济 | 11 | 恢复重建 | 81 | ||||

| 应急避难场所 | 8 | 海洋预报 | 72 | 灾害保险 | 8 | 应急预案 | 68 | ||||

| 工程设施 | 6 | 灾害预警 | 65 | 防灾减灾人才 | 6 | 政策 | 28 | ||||

| 设防标准 | 5 | 监测预警 | 58 | 巨灾保险 | 6 | 防汛抗旱 | 23 | ||||

| 警戒潮位 | 5 | 预报预警 | 49 | 灾害管理 | 5 | 综合减灾 | 20 | ||||

| 防潮工程 | 4 | 数值预报 | 24 | 巨灾风险 | 4 | 减灾意识 | 19 | ||||

| 堤坝 | 4 | 警戒水位 | 14 | 农业保险 | 3 | 法律法规 | 17 | ||||

| 防波堤 | 3 | 预警系统 | 14 | 保险机构 | 2 | 抗灾能力 | 12 | ||||

| 减灾建设 | 1 | 灾情信息 | 12 | 保险市场 | 1 | 抗灾救灾 | 12 | ||||

| 海堤达标 | 1 | 风险区划 | 10 | 被保险人 | 1 | 损失评估 | 8 | ||||

| 护坡 | 1 | 综合评估 | 10 | 保险公司 | 1 | 减灾能力 | 8 | ||||

| 护滩 | 1 | 气象观测 | 10 | 险种 | 1 | 防灾抗灾 | 6 | ||||

| 防护堤 | 1 | 风险数据库 | 4 | 保险费率 | 1 | 海洋减灾立法 | 1 | ||||

| 设计标高 | 1 | 智库 | 3 | 保费 | 1 | 减灾效益评估 | 1 |

表5 基于政策文本的风险要素集Table 5 Risk factor set based on policy texts |

| 危险性 | 脆弱性 | 抗灾能力 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 要素 | 要素集合 | 要素 | 要素集合 | 要素 | 要素集合 |

| 风灾 | 风场 | 土地 利用 | 湿地 | 工程 防护 措施 | 堤坝 |

| 雨灾 | 降雨 | 围填海 | 防波堤 | ||

| 内涝 | 岛屿 | 防风林 | |||

| 潮灾 | 潮位 | 耕地 | 护坡 | ||

| 增水 | 养殖用地 | 护滩 | |||

| 潮汐 | 低洼地 | 非工程 防护 措施 | 预报预警 | ||

| 天文潮 | 围垦 | 警戒水位 | |||

| 浪灾 | 向岸浪 | 港口 | 减灾立法 | ||

| 孕灾 环境 | 地形 | 经济 发展 | 工业经济 | 财政 收入 支持 | 灾害保险 |

| 地貌 | 农业经济 | 农业保险 | |||

| 气候 变化 | 海平面 上升 | 渔业经济 | 沿海经济 | ||

| 社会 发展 | 农村 | 应急 救助 措施 | 物资储备 | ||

| 农房 | 防御对策 | ||||

| 渔民 | 应急避难场所 | ||||

| 生态 环境 | 保护区 | ||||

郭腾蛟:论文选题、方案设计、论文撰写、基金支持;

曹 琦:论文选题、基金支持、论文修改指导;

马钰富:数据分析、图表制作;

杨列娟:数据收集、数据处理。

|

白天亮. 2006. 国务院召开全国应急管理工作会议. 中国减灾,(8):1.

Bai Tianliang. 2006. The State Council Held a National Emergency Management Work Conference. China Disaster Reduction, (8): 1.

|

|

Cutter Susan L, Burton Christopher G, and Emrich Christopher T. 2010. Disaster Resilience Indicators for Benchmarking Baseline Conditions. Journal of Homeland Security and Emergency Management, 7(1): 1-24.

|

|

方然. 2008. 政府应急机制效能之影响因素分析——基于四级地方政府的问卷调查. 中国应急管理,12(5):22-26.

Fang Ran. 2008. Analysis of Factors Influencing the Efficiency of Government Emergency Mechanisms: Based on a Questionnaire Survey of Four Level Local Governments. China Emergency Management, 12(5): 22-26.

|

|

封超. 2022. 1978年以来我国国家防灾减灾政策变迁分析. 灾害学,37(3):29-32,50.

Feng Chao. 2022. Analysis of the Changes in China's National Disaster Prevention and Reduction Policies Since 1978. Disaster Science, 37(3): 29-32, 50.

|

|

董艳春,徐治立. 2017. 中美创新战略规划政策工具比较研究. 科技进步与对策,34(7):100-104.

Dong Yanchun and Xu Zhili. 2017. Comparative Study on Policy Tools for Innovation Strategy Planning between China and the United States. Science and Technology Progress and Countermeasures, 34(7): 100-104.

|

|

Guo Tengjiao and Li Guosheng. 2020. Study on Methods to Identify the Impact Factors of Economic Losses Due to Typhoon Storm Surge Based on Confirmatory Factor Analysis. Natural Hazards, 100(2): 515-534.

|

|

郭腾蛟. 2019. 台风风暴潮灾害经济损失与风险水平的关联性计量和预估. 北京:中国科学院地理科学与资源研究所.

Guo Tengjiao. 2019. Measurement and Estimation of the Correlation between Economic Losses and Risk Levels of Typhoon Storm Surge Disasters. Beijing: Institute of Geographic Sciences and Resources, Chinese Academy of Sciences.

|

|

郭腾蛟,李国胜. 2018. 风暴潮灾害经济损失灾前预评估研究进展. 灾害学,33(4):164-168.

Guo Tengjiao and Li Guosheng. 2018. Research Progress on Pre Assessment of Economic Losses Caused by Storm Surge Disasters. Disaster Science, 33(4): 164-168.

|

|

郭腾蛟,徐新良,王召海. 2014. 1990年以来我国沿海地区台风灾害对土地利用影响的风险分析. 灾害学,29(2):193-198.

Guo Tengjiao, Xu Xinliang, and Wang Zhaohai. 2014. Risk Analysis of the Impact of Typhoon Disasters on Land Use in Coastal Areas of China Since 1990. Disaster Science, 29(2): 193-198.

|

|

Hallegatte Stephane, Green Colin, Nicholls Robert J, and Corfee-Morlot J. 2013. Future Flood Losses in Major Coastal Cities. Nature Climate Change, 3(9): 802-806.

|

|

Hanson Elizabeth Crump, Rothwell Roy, and Zegveld Walter. 1981. Industrial Innovation and Public Policy: Preparing for the 1980s and the 1990s. American Political Science Review, 76(3): 699.

|

|

何蕾,李国胜,李阔,张悦,郭腾蛟. 2019. 珠江三角洲地区风暴潮灾害工程性适应的损益分析. 地理研究,38(2):427-436.

He Lei, Li Guosheng, Li Kuo, Zhang Yue, and Guo Tengjiao. 2019. Profit and Loss Analysis of Engineering Adaptation to Storm Surge Disasters in the the Pearl River Delta. Geographic Research, 38(2): 427-436.

|

|

黄蕙,温家洪,司瑞洁,尹占娥. 2008. 自然灾害风险评估国际计划述评Ⅰ——指标体系. 灾害学,23(2):112-116.

Huang Hui, Wen Jiahong, Si Ruijie, and Yin Zhan'e. 2008. Review of the International Program for Natural Disaster Risk Assessment I - Indicator System. Disaster Science, 23(2): 112-116.

|

|

李尚昊,朝乐门. 2016. 文本挖掘在中文信息分析中的应用研究述评. 情报科学,34(8):153-159.

Li Shanghao and Chao Lemen. 2016. A Review of the Application Research of Text Mining in Chinese Information Analysis. Intelligence Science, 34(8): 153-159.

|

|

李响,段晓峰,张增健,王慧,刘克修. 2016. 中国沿海地区海平面上升脆弱性区划. 灾害学,31(4):103-109.

Li Xiang, Duan Xiaofeng, Zhang Zengjian, Wang Hui, and Liu Kexiu. 2016. Vulnerability Zoning of Sea Level Rise in Coastal Areas of China. Disaster Science, 31(4): 103-109.

|

|

Li Zhenhua and Guo Xuesong. 2022. Quantitative Evaluation of China's Disaster Relief Policies: A PMC Index Model Approach. International Journal of Disaster Risk Reduction, 74: 102911.

|

|

刘蓓蓓,赵飞,王曦,闫雪,林森. 2024. 多源数据驱动的台风动态风险评估. 热带地理,44(6):1102-1112.

Liu Beibei, Zhao Fei, Wang Xi, Yan Xue, and Lin Sen. 2024. Multi Source Data-Driven Dynamic Risk Assessment of Typhoons. Tropical Geography, 44(6): 1102-1112.

|

|

牛海燕. 2012. 中国沿海台风灾害风险评估研究. 上海:华东师范大学.

Niu Haiyan. 2012. Research on Risk Assessment of Typhoon Disasters along the Chinese Coast. Shanghai: East China Normal University.

|

|

Reduction International Strategy For Disaster. 2004. Living With Risk: a Global Review of Disaster Reduction Initiatives. London: BioMed Central Ltd.

|

|

苏敬勤,许昕傲,李晓昂. 2013. 基于共词分析的我国技术创新政策结构关系研究. 科技进步与对策,30(9):110-115.

Su Jingqin, Xu Xinao, and Li Xiao'ang. 2013. Research on the Structural Relationship of Technological Innovation Policies in China Based on Coword Analysis. Technological Progress and Countermeasures, 30(9): 110-115.

|

|

王军,张呈,贝竹园. 2020. 关于上海海洋防灾减灾体系建设的思考. 海洋开发与管理,37(4):23-28.

Wang Jun, Zhang Cheng, and Bei Zhuyuan. 2020. Thoughts on the Construction of Shanghai's Marine Disaster Prevention and Reduction System. Ocean Development and Management, 37(4): 23-28.

|

|

武艳敏,罗婷. 2021. 新中国灾害治理政策的逻辑理路——基于52份政策文本的分析. 郑州大学学报(哲学社会科学版),54(4):99-104.

Wu Yanmin and Luo Ting. 2021. The Logical Path of Disaster Management Policies in New China: Analysis Based on 52 Policy Texts. Journal of Zhengzhou University (Philosophy and Social Sciences Edition), 54(4): 99-104.

|

|

徐燕丽,赵蓉. 2017. 文本数据挖掘综述//huiyi123平台(上海来溪会务服务有限公司). 2017第二届教育与信息技术国际会议论文集. 武汉:华中师范大学教育信息技术学院,6.

Xu Yanli and Zhao Rong. 2017. Overview of Text Data Mining. In: huiyi123 Platform (Shanghai Laixi Conference Services Co., Ltd. ). Proceedings of the 2nd International Conference on Education and Information Technology in 2017. Wuhan: College of Education Information Technology, Central China Normal University, 6.

|

|

解华朝. 2015. 治理视角下自然灾害应急管理中的主体参与研究. 北京:中国矿业大学.

Xie Huazhao. 2015. Research on Subject Participation in Natural Disaster Emergency Management from the Perspective of Governance. Beijing: China University of Mining and Technology.

|

|

杨志军,周艳米. 2023. 中央和地方“十四五”防灾减灾救灾政策规划文本量化研究——基于“X-Y-Z”三维政策工具分析框架. 甘肃行政学院学报,(3):90-105,127.

Yang Zhijun and Zhou Yanmi. 2023. Quantitative Study on the Text of Central and Local Disaster Prevention, Reduction and Relief Policy Planning during the 14th Five Year Plan Period: Based on the "X-Y-Z" Three Dimensional Policy Tool Analysis Framework. Journal of Gansu University of Administration, (3): 90-105, 127.

|

|

Ye Qian. 2024. Emergy-Theory-Based Evaluation of Typhoon Disaster Risk in China's Coastal Zone. Atmosphere, 15(7): 1-16.

|

|

Yin Jie, Yin Zhane, and Xu Shiyuan. 2013. Composite Risk Assessment of Typhoon-Induced Disaster for China's Coastal Area. Natural Hazards, 69: 1423-1434.

|

|

殷杰. 2011. 中国沿海台风风暴潮灾害风险评估研究. 上海:华东师范大学.

Yin Jie. 2011. Research on Risk Assessment of Typhoon and Storm Surge Disasters along the Chinese Coast. Shanghai: East China Normal University.

|

|

尹占娥. 2009. 城市自然灾害风险评估与实证研究. 上海:华东师范大学.

Yin Zhan'e. 2009. Urban Natural Disaster Risk Assessment and Empirical Research. Shanghai: East China Normal University.

|

|

游珍,蒋庆丰. 2013. 基于江苏沿海风暴潮风险区划的土地利用防灾规划研究. 安全与环境学报,13(6):254-258.

You Zhen and Jiang Qingfeng. 2013. Research on Land Use Disaster Prevention Planning Based on the Risk Zoning of Storm Surge along the Jiangsu Coast. Journal of Safety and Environment, 13(6): 254-258.

|

|

袁永旭,魏华,于琦,王思源. 2022. 政策工具视角下我国传染病防治领域的政策研究——基于2010—2020年的国家政策文本. 现代预防医学,49(2):273-278.

Yuan Yongxu, Wei Hua, Yu Qi, and Wang Siyuan. 2022. Policy Research on Infectious Disease Prevention and Control in China from the Perspective of Policy Tools: Based on National Policy Texts From 2010 to 2020. Modern Preventive Medicine, 49(2): 273-278.

|

|

张海波,童星. 2022. 中国应急管理效能的生成机制. 中国社会科学,(4):64-82,205-206.

Zhang Haibo and Tong Xing. 2022. The Generation Mechanism of Emergency Management Efficiency in China. Chinese Social Sciences, (4): 64-82, 205-206.

|

|

Zhang Jiayang and Chen Yangbo. 2019. Risk Assessment of Flood Disaster Induced by Typhoon Rainstorms in Guangdong Province, China. Sustainability, 11(10): 1-20.

|

|

张玲,黄庆旭,任强,何春阳,刘吉夫. 2020. 中国地震灾害管理政策的演变——基于1949—2018年法律法规文件的计量分析. 自然灾害学报,29(5):11-23.

Zhang Ling, Huang Qingxu, Ren Qiang, He Chunyang, and Liu Jifu. 2020. The Evolution of China's Earthquake Disaster Management Policies: A Quantitative Analysis Based on Legal and Regulatory Documents from 1949 to 2018. Journal of Natural Disasters, 29(5): 11-23.

|

|

张骁,周霞,王亚丹. 2018. 中国科技服务业政策的量化与演变——基于扎根理论和文本挖掘分析. 中国科技论坛,(6):6-13.

Zhang Xiao, Zhou Xia, and Wang Yadan. 2018. Quantification and Evolution of China's Science and Technology Service Industry Policies: Based on Grounded Theory and Text Mining Analysis. China Science and Technology Forum, (6): 6-13.

|

|

张孝奎,冯立超,崔晓莉. 2022. 气候变化视角下的我国沿海地区防潮设计标准研究——以福州滨海新城为例. 灾害学,37(1):102-106.

Zhang Xiaokui, Feng Lichao, and Cui Xiaoli. 2022. Research on Moisture-Proof Design Standards in Coastal Areas of China from the Perspective of Climate Change: Taking Fuzhou Binhai New City as an Example. Disaster Science, 37(1): 102-106.

|

|

张永安,闫瑾. 2016. 基于文本挖掘的科技成果转化政策内部结构关系与宏观布局研究. 情报杂志,35(2):44-49.

Zhang Yong'an and Yan Jin. 2016. Research on the Internal Structural Relationship and Macro Layout of Technology Achievement Transformation Policies Based on Text Mining. Intelligence Magazine, 35(2): 44-49.

|

|

赵昕,高璐. 2015. 我国风暴潮灾害造成的渔业损失评价. 中国渔业经济,33(4):89-94.

Zhao Xin and Gao Lu. 2015. Evaluation of Fishery Losses Caused by Storm Surge Disasters in China. China Fisheries Economy, 33(4): 89-94.

|

|

钟开斌. 2009. “一案三制”:中国应急管理体系建设的基本框架. 南京社会科学,(11):77-83.

Zhong Kaibin. 2009. "One Case, Three Systems": the Basic Framework for the Construction of China's Emergency Management System. Nanjing Social Sciences, (11): 77-83.

|

|

周劲峰. 2003. 天津沿海遭受风暴潮袭击海洋渔业损失较大. 中国水产,(11):36.

Zhou Jinfeng. 2003. Tianjin Coastal Area Suffered Significant Losses in Marine Fisheries Due to Storm Surges. Chinese Fisheries, (11): 36.

|

/

| 〈 |

|

〉 |