城市日常摄影活动中的地方意义重塑

|

黄洁滢(2000—),女,广东广州人,硕士研究生,研究方向为社会文化地理,(E-mail)huangjy286@mail2.sysu.edu.cn; |

收稿日期: 2023-06-18

修回日期: 2023-11-20

网络出版日期: 2024-03-13

基金资助

国家自然科学基金项目“广州外卖饮食消费的特征和影响机制:基于空间实践视角的研究”(42001152)

国家自然科学基金项目“虚拟与现实情境互动作用下城市饮食活动的特征及其形成机制:基于消费地理‘数字转向’视角”(42371240)

Re-Writing Place Significance Through Everyday Urban Photography: A Case Study of Guangzhou Youth

Received date: 2023-06-18

Revised date: 2023-11-20

Online published: 2024-03-13

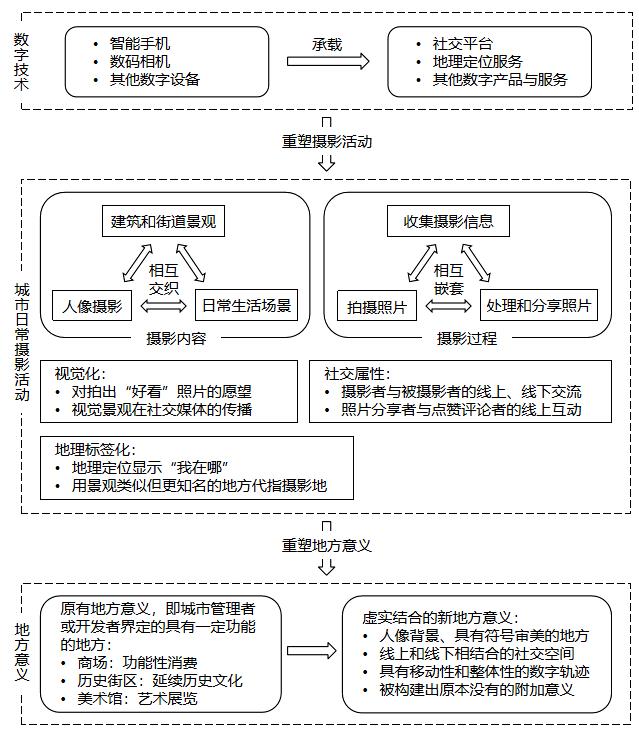

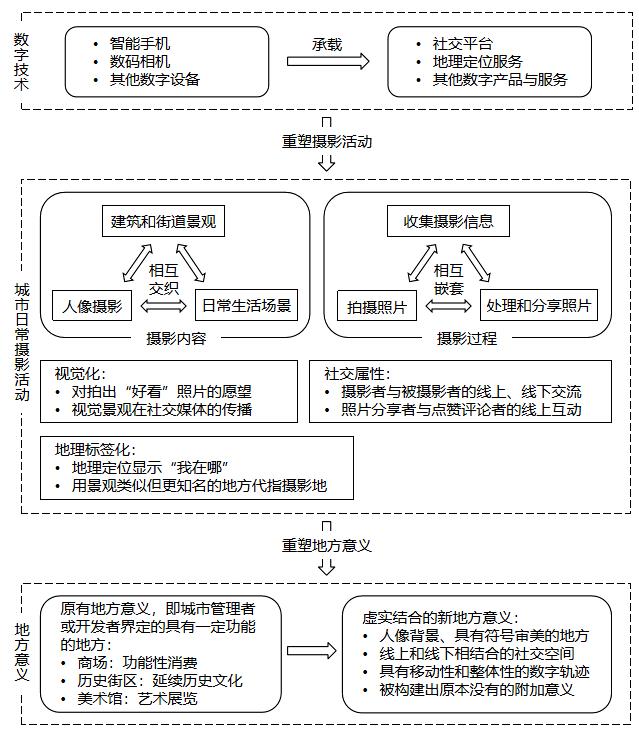

随着数字摄影设备的普及,摄影逐渐成为人们体验地方、记录生活、拓展社交活动的主要方式。文章以广州青年群体为例,结合民族志、实地观察和问卷调查等方法进行数据收集,探讨数字摄影、社交平台与日常生活的融合,在分析城市日常摄影活动过程、类型和特征的基础上,探讨其对地方意义的重塑。结果表明:城市日常摄影活动的过程和内容与社交平台紧密相关,媒体平台的社交属性、视觉化和地理标签化将地方意义解构、再建构。地方原属性被弱化,视觉属性和媒体意义越发明显,成为人像的背景、自我呈现的场所和社交媒体上的地理标签。以视觉形式呈现的地方体现人们社交媒体化的审美方式、社会性和移动过程,地方因此实现虚拟和现实意义共存。

黄洁滢 , 田紫灵 , 刘晨 . 城市日常摄影活动中的地方意义重塑[J]. 热带地理, 2024 , 44(3) : 456 -467 . DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003840

With the popularity of digital photography equipment in daily life, photography has emerged as the primary means for people to explore places, document life experiences, and engage in social activities. Taking the Guangzhou youth group as an example, this study combined the research methods of ethnography, field observation, and questionnaire surveys to collect data and analyze the integration of digital photography, social platforms, and daily life. This study discussed how urban photography activities redefine the meaning of places by analyzing their processes, types, and characteristics in the quotidian. The results revealed the following insights: (1) The process and content of everyday urban photography activities are closely related to social platforms and can be divided into three stages: preparation, taking photos, and processing and sharing photos. These three stages are not linear but often intersect, possibly existing simultaneously, and are implemented across platforms. According to the photographic object types, everyday urban photography can be divided into portrait photography, architecture and street landscape photography, and daily life scene photography. (2) Everyday urban photography is characterized as an embodied and emotional process that integrates photographer's expectations, skills, and practices. The visual impact of this process lies in capturing moments and transforming ordinary (close) landscape from a specific time and space into distant and extraordinary scenes. These digital photos, which condense time and space, are no longer the isolated expression of film photos. Instead, with geographical positioning services, they constitute the photographer's personal narrative and movement path on social platforms, containing the photographer's imaginative sense of place, aesthetic concepts, and social relations. (3) The visualization, social attributes, and geotagging of everyday urban photography alter people's perception and experience of places, reshaping the meaning of these locations. Through the interplay of spatial media, geolocation services, and social platforms, photography activities and local experiences are progressively merging. Editable images and interactive social platforms overlay on geotagged places, allowing people to describe places and their activities in novel ways. Consequently, the original attributes of a place may be weakened, emphasizing visual attributes and media significance. Places become backgrounds in portraits, venues for of self-presentation, and geotags on social media. Therefore, places achieve the coexistence of virtual and realistic meanings. The reason for this phenomenon is the development of social media, the growing social demand for self-expression or exhibition, and the expanded accessibility of expression channels. The research results introduce the perspective of daily life into digital photography research, enriching the visual and social media research content of human geography in China.

表1 研究案例地Table 1 The case study areas |

| 类别 | 名称 | 原有地方意义 | 小红书推荐语 |

|---|---|---|---|

| 自然景观 | 大夫山 | 森林公园 | 超好拍照的秘密森林 |

| 帽子峰银杏林 | 华南银杏之乡 | 秋日限定打卡地 | |

| 华南植物园 | 集科研、观赏、教育于一体的植物园 | 周末拍照好去处 | |

| 城市当代景观 | 珠江沿岸 | 沿江风景线和绿道 | 广州塔绝佳拍摄机位 |

| 城市历史街区 | 沙面 | 曾经的英法租界 | 一秒穿越欧洲街头 |

| 东山口 | 洋楼汇集的广州老城区 | 潮人聚集地 | |

| 永庆坊 | 历史街区活化项目 | 老西关的繁华日与夜 | |

| 特色建筑或建筑群 | 爱群大厦 | 广州市旅游局属下的三星级酒店 | 广州“欧美风”拍照圣地 |

| 太古仓码头 | 仓储码头 | 最浪漫的日落码头 | |

| 石室圣心大教堂 | 天主教堂 | 广州“巴黎圣母院” | |

| 村落 | 小洲村 | 岭南水乡古村寨 | 文艺青年打卡圣地 |

| 黄埔古港 | 曾经的粤海第一关 | 海舶所集之地 | |

| 创意园 | T.I.T创意园 | 旧厂房改造的创意园 | ins街景风拍摄圣地 |

| 博物馆 | 广东省博物馆 | 广州市爱国主义教育基地和社会实践基地 | 广州0元拍照博物馆 |

| 广东美术馆 | 造型艺术博物馆 | 一起美术馆拍照 | |

| 粤剧艺术博物馆 | 岭南园林式博物馆 | 超美岭南建筑 | |

| 造景拍照地 | 棠下智汇Park | 免费拍摄基地 | 一键穿越欧美 |

表2 调研对象基础信息Table 2 Information of interviewees |

| 调研对象 | 职业 | 年龄/岁 | 性别 | 调研地点 | 摄影类型 |

|---|---|---|---|---|---|

| 阿萱 | 会计 | 24 | 女 | 棠下智汇Park | 人像 |

| 秋林 | 职员 | 23 | 女 | 棠下智汇Park | 人像、建筑景观 |

| 锦妃 | 职员 | 24 | 女 | 棠下智汇Park | 人像、建筑景观 |

| 夏夏 | 财务人员 | 24 | 女 | 棠下智汇Park | 建筑景观 |

| 小牛 | 内容宣传 | 24 | 女 | 沙面 | 人像、建筑景观 |

| 小苏 | 人事职员 | 26 | 女 | 小洲村 | 人像、建筑景观 |

| 小叶 | 策划 | 28 | 男 | 永庆坊 | 街道景观 |

| 阿芳 | 产品运营 | 25 | 女 | 粤剧艺术博物馆 | 人像、建筑景观 |

| 小津 | 设计师 | 26 | 女 | 广东省博物馆 | 建筑景观 |

| 小潘 | 智能部门职员 | 23 | 男 | 大夫山 | 人像 |

| 小李 | 学生 | 21 | 男 | 珠江沿岸 | 街道景观 |

| 阿俊 | 销售职员 | 24 | 男 | 大夫山 | 景观 |

| 小鹿 | 游戏策划 | 22 | 女 | 南雄帽子峰 | 人像、景观 |

| 小戴 | 空乘 | 25 | 女 | 华南植物园 | 人像 |

| 小梦 | 空乘 | 24 | 女 | 华南植物园 | 人像 |

| 小马 | 学生 | 22 | 女 | 黄埔古港 | 人像、景观 |

| 小谢 | 学生 | 20 | 男 | 时尚天河 | 人像 |

| 阿绿 | 学生 | 20 | 男 | 永庆坊、猎德大桥 | 街道景观 |

| 阿冬 | 人事职员 | 25 | 女 | 动物园 | 人像、景观 |

| 小怡 | 运营 | 24 | 女 | 东山口 | 人像 |

| 小8 | 学生 | 23 | 女 | 东山口 | 人像、建筑景观 |

| 一一 | 学生 | 23 | 女 | 东山口 | 人像、建筑景观 |

| 小柒 | 学生 | 25 | 女 | 同福中路 | 街道景观 |

| 小王 | 学生 | 24 | 女 | 陈家祠、荔湾湖 | 景观 |

| 阿婧 | 学生 | 23 | 女 | 爱群大厦 | 人像、建筑景观 |

| 阿麒 | 学生 | 25 | 男 | 太古仓码头 | 人像 |

黄洁滢:研究数据收集,论文撰写与修改;

田紫灵:确定论文选题,研究数据收集;

刘 晨:提供研究理论和方法指导,论文内容提升。

|

Ash J, Rob K, and Leszczynski A. 2018. Digital Geographies. London: Sage.

|

|

陈岗,钱冲,麻丽芳. 2020. 旅游者摄影:旅游吸引物标志的识别与转化. 旅游科学,34(4):89-101.

Chen Gang, Qian Chong, and Ma Lifang. 2020. Tourist Photography: Recognition and Transformation of Tourist Attraction Signs. Tourism Science, 34(4): 89-101.

|

|

陈雪,张宏磊,徐一帆,夏馨颖,田原,杨玲玲. 2021. 旅游研究中的图像研究进展与展望. 旅游学刊,36(3):127-140.

Chen Xue, Zhang Honglei, Xu Yifan, Xia Xinying, Tian Yuan, and Yang Lingling. 2021. Progress and Prospect on Photo Research in Tourism Research. Tourism Tribune, 36(3): 127-140.

|

|

戴光全,陈欣. 2009. 旅游者摄影心理初探——基于旅游照片的内容分析. 旅游学刊,24(7):71-77.

Dai Guangquan and Chen Xin. 2009. A Probe into the Psychology of Tourist Photography: Based on the Content Analysis of Tourist Photos. Tourism Tribune, 24(7): 71-77.

|

|

Dijck J V. 2008. Digital Photography: Communication, Identity, Memory. Visual Communication, 7(1): 57-76.

|

|

Dinhopl A and Gretzel U. 2016. Selfie-Taking as Touristic Looking. Annals of Tourism Research, 57: 126-139.

|

|

Gibbs M, Meese J, Arnold M, Nansen B, and Carter M. 2015. # Funeral and Instagram: Death, Social Media, and Platform Vernacular. Information, Communication & Society, 18(3): 255-268.

|

|

Graham M, De Sabbata S, and Zook M A. 2015. Towards a Study of Information Geographies: (Im)mutable Augmentations and a Mapping of the Geographies of Information. Geo: Geography and Environment, 2(1): 88-105.

|

|

Gregory D. 1995. Imaginative Geographies. Progress in Human Geography, 19(4): 447-485.

|

|

Hjorth L and Gu K. 2012. The Place of Emplaced Visualities: A Case Study of Smartphone Visuality and Location-Based Social Media in Shanghai, China. Continuum-Journal of Media & Cultural Studies, 26(5): 699-713.

|

|

Hjorth L and Pink S. 2014. New Visualities and the Digital Wayfarer: Reconceptualizing Camera Phone Photography and Locative Media. Mobile Media & Communication, 2(1): 40-57.

|

|

Hjorth L and Hendry N. 2015. A Snapshot of Social Media: Camera Phone Practices. Social Media+ Society, 1(1): 281-288.

|

|

Hochman N and Manovich L. 2013. Zooming into an Instagram City: Reading the Local through Social Media. First Monday, 18(7). https://doi.org/10.5210/fm.v18i7.4711.

|

|

黄燕,赵振斌,褚玉杰,张铖. 2015. 互联网时代的旅游地视觉表征:多元建构与循环. 旅游学刊,30(6):91-101.

Huang Yan, Zhao Zhenbin, Chu Yujie, and Zhang Cheng. 2015. Visual Representation of Tourist Destinations in the Internet Era: Multiple Construction and Circulation. Tourism Tribune, 30(6): 91-101.

|

|

Iqani M and Schroeder J E. 2016. # Selfie: Digital Self-portraits as Commodity Form and Consumption Practice. Consumption Markets & Culture, 19(5): 405-415.

|

|

孔令怡,吴江,魏玲玲,曹芳东,周年兴. 2018. 旅游凝视下凤凰古城旅游典型意象元素分析——基于隐喻抽取技术(ZMET). 旅游学刊,33(1):42-52.

Kong Lingyi, Wu Jiang, Wei Lingling, Cao Fangdong, and Zhou Nianxing. 2018. An Analysis of Tourism Typical Image Elements in Fenghuang Ancient City: Based on Metaphor Extraction Technology. Tourism Tribune, 33(1): 42-52.

|

|

Larsen J. 2008. Practices and Flows of Digital Photography: An Ethnographic Framework. Mobilities, 3(1): 141-160.

|

|

Larsen J and Urry J. 2011. Gazing and Performing. Environment and Planning D: Society and Space, 29(6): 1110-1125.

|

|

Leszczynski A. 2019. Platform Affects of Geolocation. Geoforum, 107(C): 207-215.

|

|

李渊,高小涵,黄竞雄,吴冕. 2020. 基于摄影照片与眼动实验的旅游者视觉行为分析——以厦门大学为例. 旅游学刊,35(9):41-52.

Li Yuan, Gao Xiaohan, Huang Jingxiong, and Wu Mian. 2020. Analysis of Tourist Visual Behavior Based on Photography and Eye Movement Experiment: A Case Study of Xiamen University. Tourism Tribune, 35(9): 41-52.

|

|

刘彬,甘巧林. 2015. Web2.0时代下的旅游摄影与婺源旅游地形象研究——基于旅游摄影照片的内容分析. 旅游论坛,8(2):54-60.

Liu Bin and Gan Qiaolin. 2015. Study on Tourism Photography and Tourism Destination Image of Wuyuan in Web2.0 Era: Based on Content Analysis of Tourism Photography. Tourism Forum, 8(2): 54-60.

|

|

Liu C. 2022. Imag(in)ing Place: Reframing Photography Practices and Affective Social Media Platforms. Geoforum, 129: 172-180.

|

|

刘丹萍,保继刚. 2006a. 镜头压力下的东道主——西方学界关于旅游地原住民摄影态度的研究述评. 人文地理,21(3):28-33.

Liu Danping and Bao Jigang. 2006a. The Host under the Pressure of Lens: A Review of Western Academic Research on the Attitude of Indigenous Photography in Tourist Destinations. Human Geography, 21(3): 28-33.

|

|

刘丹萍,保继刚. 2006b. 窥视欲、影像记忆与自我认同——西方学界关于旅游者摄影行为研究之透视. 旅游学刊,21(4):88-93.

Liu Danping and Bao Jigang. 2006b. Voyeurism, Image Memory and Self-Identity: A Perspective on the Study of Tourist Photography Behavior in Western Academia. Tourism Tribune, 21(4): 88-93.

|

|

Lo I S, McKercher B, Lo A, Cheung C, and Law R. 2011. Tourism and Online Photography. Tourism Management, 32(4): 725-731.

|

|

Månsson M. 2011. Mediatized Tourism. Annals of Tourism Research, 38(4): 1634-1652.

|

|

Miller D, Costa D E, Haynes N, McDonald T, Nicolescu D R, Sinanan J, Spyer J, Venkatraman S, and Wang X. 2016. How the World Changed Social Media. London: UCL Press.

|

|

Miller D and Sinanan J. 2017. Visualising Facebook: A Comparative Perspective. London: UCL Press.

|

|

Pink S and Hjorth L. 2012. Emplaced Cartographies: Reconceptualising Camera Phone Practices in an Age of Locative Media. Media International Australia Incorporating Culture & Policy, 145(1): 145-155.

|

|

千瓜数据. 2022. 2022年千瓜活跃用户画像趋势报告(小红书平台). (2022-03-29) [2024-02-01]. https://www.qian-gua.com/blog/detail/1591.html.

Qiangua Data. 2022. 2022 Qiangua Active User Portrait Trend Report (XiaoHongshu Platform). (2022-03-29) [2024-02-01]. https://www.qian-gua.com/blog/detail/1591.html.

|

|

Rose G. 2016a. Rethinking the Geographies of Cultural 'Objects' through Digital Technologies: Interface, Network and Friction. Progress in Human Geography, 40(3): 334-351.

|

|

Rose G. 2016b. Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials. London: Sage.

|

|

Schroeder J. 2005. Visual Consumption. London: Psychology Press.

|

|

Schwartz J M and Ryan J R. 2003. Picturing Place: Photography and the Geographical Imagination. London: I.B.Tauris.

|

|

Shove E, Watson M, Hand M, and Ingram J. 2007. The Design of Everyday Life. Oxford: Berg.

|

|

Thulin E, Vilhelmson B, and Schwanen T. 2020. Absent Friends? Smartphones, Mediated Presence, and the Recoupling of Online Social Contact in Everyday Life. Annals of the American Association of Geographers, 110(1): 166-183.

|

|

田紫灵,刘晨. 2020. 参与式摄影在西方人文地理学中的应用和启示. 人文地理,35(4):9-16.

Tian Ziling and Liu Chen. 2020. Participatory Photography in Western Human Geography and Its Implications. Human Geography, 35(4): 9-16.

|

|

途牛. 2018. 单身90后旅游消费报告. (2018-11-09)[2024-02-01]. [Tuniu. 2018. Tourism Consumption Report of Single Post-90s Generation. (2018-11-09) [2024-02-01]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1616640029091443623.

|

|

Verhoeff N. 2012. Mobile Screens: The Visual Regime of Navigation. Amsterdam: Amsterdam University Press.

|

|

Vivienne S and Burgess J. 2023. The Remediation of the Personal Photograph and the Politics of Self-Representation in Digital Storytelling. Journal of Material Culture, 18(3): 279-298.

|

|

Wang W Y. 2015. Remaking Guangzhou: Geo-Identity and Place-Making on Sina Weibo. Media International Australia, 156(1): 29-38.

|

|

网易. 2021. 广州新地标曾火到上央视!原来已经90岁了.(2021-11-07)[2024-02-01]. https://www.163.com/dy/article/GO71S40205149RNB.html.

NetEase. 2021. Guangzhou New Landmark Once Hit CCTV! I'm 90 Years Old. (2021-11-07) [2024-02-01]. https://www.163.com/dy/article/GO71S40205149RNB.html.

|

|

Weilenmann A and Hillman T. 2020. Selfies in the Wild: Studying Selfie Photography as a Local Practice. Mobile Media & Communication, 8(1): 42-61.

|

|

Zhang W. 2017. Smartphone Photography in Urban China. International Journal of Humanities and Social Sciences, 11(1): 231-239.

|

|

周功梅,宋瑞,刘倩倩. 2020. 旅游摄影:研究述评与展望. 旅游学刊,35(11):129-144.

Zhou Gongmei, Song Rui, and Liu Qianqian. 2020. Tourism Photography: Research Review and Prospect. Tourism Tribune, 35(11): 129-144.

|

/

| 〈 |

|

〉 |