基层治理的地域领域化与阶级生命政治的变迁

|

李辉霞(1978—),女,广东新丰县人,教授,博士,主要研究方向为经济地理学,(E-mail)shelly88@163.com; |

收稿日期: 2023-02-08

修回日期: 2023-05-18

网络出版日期: 2024-03-13

基金资助

教育部人文社会科学研究规划基金项目“耦合景观格局与生态服务的西南喀斯特地区生态系统优化管理研究”(20YJAZH053)

Regionalization of Grassroots Governance and Differences in Class Life Politics: A Case Study of the A Town Industrial Park in Zhuhai

Received date: 2023-02-08

Revised date: 2023-05-18

Online published: 2024-03-13

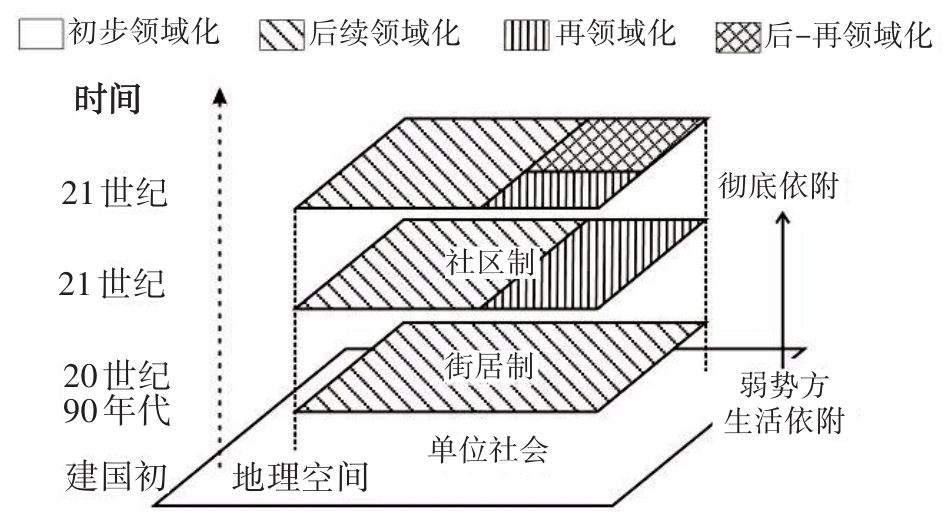

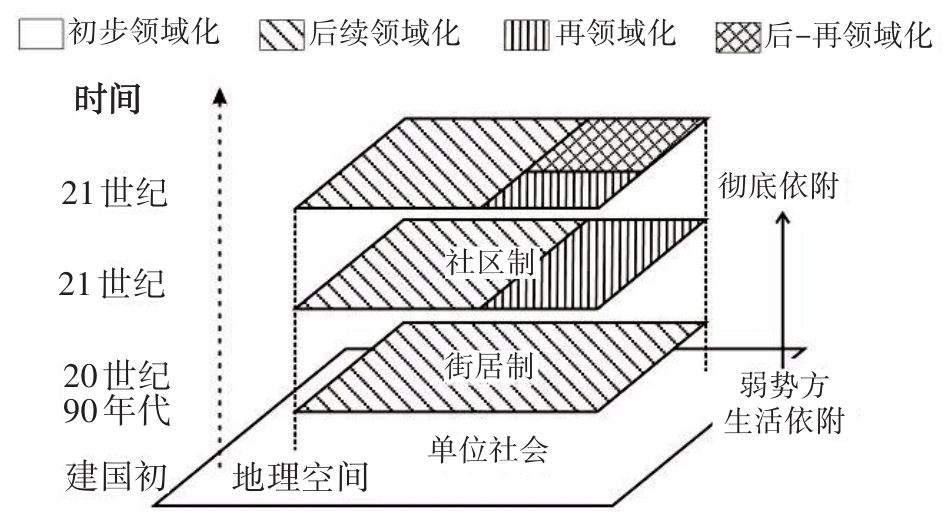

在城市化高速发展的背景下,如何形成空间存量的治理模式是构建现代化治理体系的棘手难题。空间存量中的领域化过程,在市场化的进程中不断地影响着不同群体的生命政治。文章在领域理论的基础上引入福柯生命政治的视角,构建了“社会资本—空间关系—生命政治”三方耦合互动的领域政治框架。通过对普通工人、中层管理者和高层董事的半结构访谈及问卷调查,探究基层治理领域化过程中工人的生命政治变迁规律。结果表明:产业园区的经济属性塑造了工人、中层干部、高层董事三方不同的生活、生产的空间关系,导致不同阶层的社会资本积累产生差异。同时,工人经历了自我主导到经济依附再到全面依附的生命政治过程。政府一方面需要完善薄弱地区的公共服务建设,另一方面需要逐步减少国家对社会的控制,培养社会组织能力,实现工人自我推进社会服务。文章对理解工人生计演变提供了地学理论视角,描述了不同阶层在空间分布上如何形成生命政治的差异。

李辉霞 , 陈世熠 , 胡珏滢 , 林锦标 . 基层治理的地域领域化与阶级生命政治的变迁[J]. 热带地理, 2024 , 44(3) : 520 -531 . DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003844

With rapid urbanization, the formation of a governance model for spatial stock has become challenging in building a modern governance system. The process of "domainization" in spatial stock constantly affects the biopolitics of different groups during marketization. This paper introduces the perspective of Foucault's biopolitics based on the domain theory and constructs a domain politics framework indicating a tripartite coupling and interaction among social capital, spatial relations, and life politics. Through semi-structured interviews with, and questionnaires administered to, ordinary workers, middle managers, and top directors, we investigate the changing patterns of workers' biopolitics in the "Territorialization" of grassroots governance. The findings show that the "domainization" process relative to industrial parks has gone through three periods: first, when the state strongly shaped the construction of order and the state economy; second, when the government retreated and capital advanced on a large scale; and third, when there was tripartite competition between the government, workers, and capital. The structures of social capital, spatial relations, and biopolitics experienced a dramatic shift during the succession process of the three periods. The economic attributes of industrial parks shape the various spatial relationships of life and production among workers, middle-level cadres, and top directors, causing differences in the accumulation of social capital for the different classes. The compartmentalization of the spatial field has resulted in a reduction in workers' public activities and the weakening of social capital accumulation. The life politics of workers shifted from self-directed ownership of the A town mechanical farm to early economic dependency, then to full dependency on the park. First, this study bridges the gap in the study of "domainization" in production fields and provides a geo-theoretical perspective for understanding how workers' biopolitics is driven by this process in the context of the transformation in economic production relations. Second, the phenomenon of authority transfer in "domainization" is proposed based on the theory of state-society relations. A detailed explanation of the occurrence of semi-centralized governance in modern society is provided herein. Finally, study findings provide theoretical support and case studies on how sphere politics in grassroots governance affects spatial production relations, achieving integration of the disciplines of politics and geography.

Key words: Domain theory; life politics; grassroots governance; industrial park; Zhuhai City

表1 访谈问卷调查样本基本信息Table 1 Survey questionnaire samples |

| 变量 | 数量/人 | |

|---|---|---|

| 性别 | 男 | 65 |

| 女 | 49 | |

| 户籍 | 本地 | 45 |

| 外地 | 69 | |

| 年龄/岁 | 18~30 | 66 |

| 31~45 | 40 | |

| 46~60 | 7 | |

| 文化程度 | 高中及以下 | 46 |

| 大专、本科 | 48 | |

| 硕士及以下 | 20 | |

| 政治面貌 | 中共党员 | 15 |

| 其他 | 99 | |

| 居住类型 | 自住 | 29 |

| 租聘 | 85 | |

| 人均收入/元 | ≤5 000 | 34 |

| >5 000~10 000 | 50 | |

| >10 000~20 000 | 25 | |

| >20 000 | 5 | |

| 婚姻状况 | 未婚 | 81 |

| 已婚 | 33 | |

表 2 访谈对象基本信息Table 2 Survey interview samples |

| 身份 | 所属公司 | 数量/人 | (平均)访谈时间/min |

|---|---|---|---|

| 普通工人、 村民 | B公司 | 7 | 47 |

| A公司 | 4 | 32 | |

| C公司 | 6 | 52 | |

| D公司 | 3 | 46 | |

| E公司 | 3 | 36 | |

| F公司 | 3 | 41 | |

| G公司 | 5 | 59 | |

| H公司 | 9 | 48 | |

| 中层员工 (经理、主任) | B公司 | 2 | 72 |

| C公司 | 3 | 68 | |

| G公司 | 4 | 87 | |

| E公司 | 3 | 59 | |

| 高层董事 | G公司 | 4 | 82 |

| D公司 | 3 | 77 | |

| E公司 | 2 | 86 | |

| C公司 | 3 | 79 |

表 3 阶级划分标准Table 3 Survey interview samples |

| 阶级划分(数量/人) | 工资收入/元 | 公司地位 | 参与公司治理状况 | 与公司财产情况 |

|---|---|---|---|---|

| 低收入阶层(68) | ≤7 500 | 普通工人 | 几乎不参与 | 无财产关系 |

| 中等收入阶层(43) | >7 500~20 000 | 中层干部 | 参与到普通工人的管理,大多 以接受命令式参与 | 大多数无财产关系、小部分与高层董事存在亲属关系,而与公司财产有关系 |

| 高收入阶层(27) | ≥20 000 | 高层董事 | 直接参与公司事务管理 | 与公司财产有直接关系 |

“我们当时全部都是有组织,像看病呀、吃饭呀上面都分配好了,我们平时参与表决。像日常的管理运转,(生产队)队长会搞定。”

“当时厂里就没怎么分配东西了,以前有很多“福利”,后来就没什么了……管理当时换了人,没有大队呀那些组织了,但大家当时都还是在那工作只不过厂子里没提供那么多东西了。”

“我们用地的时候政府存在感一直很强,像什么建新房报批都要和他们报备,所以我们也很难建新房,不像佛山那些城市一样。”

“我们平常就待在园区里面,也比较少出门,很多事情都是老板定好的规矩,我们照做就是了……老板说在这住的,大家一起打扫一下卫生、看一下大门安全。”

“政府创建资源资产公司以后,我们有机会参与A镇各个项目的决策,到底怎么建、建什么我们有了知情权。虽然我们可能没他们有文化,但起码我们可以提一下大多数人的意见。”

“我周六日也很常到市区找朋友玩或者去看看电影什么的。但市区消费太高了,而且离我们住的地方很远,来回就要花上很长时间。这种活动方式开销太大了,像我们这种工人的工资根本撑不住多久,就没钱了。”

“当时大家都是把厂子当家看,虽然不在那里住,但是都很有感情……当时厂子里面做决定会开会,把大家都叫来一起决定要不要做。不管你是技术专家、工人还是队长,那都一样的,大家就像整个厂子里的主人。”

“工会还有职工会(即职工代表大会)都是大家选出来的,每年又给我们争取很多福利……他们也可以帮我们和领导提意见,工会也总有办法让领导听我们提的意见。像附近(指周围的村)出了事,工会就会组织我们去帮忙,帮一些老乡修一下房子,收(甘蔗)的时候帮帮”。

“那时候厂里工会倒还是有,只不过职工会(即职工代表大会)没了,普通工人的话确实说不上什么话了,毕竟管理还是他们那些有知识的人更在行嘛……”

“我们虽然在村里面说不上什么话,但是我们回到村里面很受人尊敬的。而且当时在搞乡镇企业,我们这些在有工作经验的老工人可以参与村里面事务的管理,像有个工人就被选成了村长,我以前也干过村干部”。

“当时(疫情期间)很少能够出门,厂里面不让我们出去,有个厂听说有在外面住的员工也被主任要求回宿舍住不能外出”。

“企业当时要求我们上报所有行程还有每次出入都要检查粤康码的状态,如果不去做核酸就要扣钱或者被开除”。

李辉霞:论文撰写、论文修改;

陈世熠:论文主体撰写、案例调研;

胡珏滢:论文修改、案例调研、数据整理;

林锦标:案例调研、数据整理。

|

Bandelj N. 2020. Relational Work in the Economy. Annual Review of Sociology, 46: 251-272 .

|

|

陈国涛,杨虎涛. 2022. 中国共产党百年经济思想与实践——中国政治经济学界的研究. 政治经济学评论,13(3):25-58.

Chen Guotao and Yang Hutao. 2022. The Communist Party of China in One Hundred: China Economic Thought and Practice of Political Economics Research. Journal of Political Economy, 13(3): 25-58.

|

|

Cox K. 2003. Political Geography and The Territorial. Political Geography, 22(6): 607-610.

|

|

戴欢欢,陈荣卓. 2022. 联动治理:市域社会治理的逻辑与路径. 社会科学家,(10):91-97.

Dai Huanhuan and Chen Rongzhuo. 2022. Joint Governance: Reach the Logic of Social Governance and Path. Journal of Social Scientists, (10): 91-97.

|

|

杜洁,张兰英,温铁军. 2017. 社会企业与社会治理的本土化——以卢作孚的民生公司和北碚建设为例. 探索,(3):138-143.

Du Jie, Zhang Lanying, and Wen Tiejun. The Localization of Social Enterprise and Social Governance: With Lu Zuofu Company of The People's Livelihood and Beibei Construction as An Example. Journal of Exploration, (3): 138-143.

|

|

埃里克·奥林·赖特. 2008. 阶级分析的三种逻辑与中产阶级研究. 江苏社会科学,239(4):51-56. [Wright E O. 2008. Class Analysis of Three Kinds of Logic and Middle Class Study. Jiangsu Academy of Social Sciences, 239(4): 51-56. ]

|

|

丰子义. 2022. “生产关系”与唯物史观关系的再认识. 北京大学学报(哲学社会科学版),59(5):5-14.

Feng Ziyi. 2022. "Production Relations" Relations with the Historical Materialism. Journal of Peking University (Philosophy and Social Sciences Edition), 59(5): 5-14.

|

|

法米歇尔·福柯. 2012. 规训与惩罚. 北京:生活·读书·新知三联书店. [ Foucault M. 2012. Discipline and Punish. Beijing:Life, Study, Knowledge Sanlian Bookstore. ]

|

|

法米歇尔·福柯. 2018. 生命政治的诞生. 上海:上海人民出版社.

Foucault M. 2018. The Birth of Political Life. Shanghai: Shanghai People's Publishing House.

|

|

法亨利·列斐伏尔. 2021. 空间的生产. 北京:商务印书馆. [ Lefebvre H. 2021. The Production of Space. Beijing:The Commercial Press. ]

|

|

高天驹. 2022. “市民社会”的生命政治学意蕴. 江汉论坛,(12):56-62.

Gao Tianju. 2022. The Life of Politics Meaning of The "Civil Society". Journal of Jianghan BBS, (12): 56-62.

|

|

侯璐璐,刘云刚. 2020. 中国的“领域-地盘”双层权力空间秩序——以广州市番禺区坑头村为案例. 地理研究,39(11):2466-2478.

Hou Lulu, Liu Yungang. 2020. The Field of Chinese "Field-Territory" Double Power Space Order, With The Guangzhou Panyu District Pit Head Village as a Case. Journal of Geographical Research, 39(11): 2466-2478.

|

|

Hsing Y. 2012. The Great Urban Transformation: Politics of Land and Property in China. New York: Oxford University Press.

|

|

Johnston R. 1991. A Place For Everything And Everything In Its Place. Transactions of the Institute of British Geographers, 16(2): 131-147.

|

|

Knight J and Yueh L. 2008. The Role of Social Capital in the Labour Market in China. Economics of Transition, (3): 543-569.

|

|

蓝江. 2022. 什么是生命政治. 武汉大学学报(哲学社会科学版),75(1):57-67.

Lan Jiang. 2022. What Is Political Life. Journal of Wuhan University (Philosophy and Social Sciences Edition), 75(1): 57-67.

|

|

李怀印,张一平,张春龙. 2017. 毛泽东时代国营企业内部日常权力关系的再探讨. 中共党史研究,227(5):59-73.

Li Huaiyin, Zhang Yiping, and Zhang Chunlong. 2017. Mao Zedong State-Owned Enterprise Internal Daily Power Relations to Explore. Journal of Research History of The Communist Party Of China, 227(5): 59-73

|

|

李晓光,郭小弦. 2022. 个体社会资本在下降吗?——城市居民社会资本的变迁趋势分析. 社会学研究,37(5):179-200,229-230.

Li Xiaoguang and Guo Xiaoxian. 2022. Individual Social Capital in The Fall? The Changes of The Urban Residents' Social Capital Trend Analysis. Journal of Social Science Research, 37(5): 179-200, 229-230.

|

|

刘云刚,王丰龙. 2011. 城乡结合部的空间生产与黑色集群:广州M垃圾猪场的案例研究. 地理科学,31(5):563-569.

Liu Yungang and Wang Fenglong. 2011. Urban-Rural Fringe Space Production And Black Cluster: Case Study Of Guangzhou M Rubbish Pig Farms. Geographical Science, 31(5): 563-569.

|

|

刘云刚,叶清露,许晓霞. 2015a. 空间、权力与领域:领域的政治地理研究综述与展望. 人文地理,30(3):1-6.

Liu Yungang, Ye Qinglu, and Xu Xiaoxia. 2015a. In The Field of Space, Power and Areas: Political Geography Research Review and Prospect. Journal of Human Geography, 30(3): 1-6.

|

|

刘云刚,叶清露. 2015b. 中国城市基层地域的领域化与领域政治——基于东莞东泰社区的案例研究. 地理学报,70(2):283-296.

Liu Yungang and Ye Qinglu. 2015b. China's Urban Basic Spatial Domain and Field Politics: Based on The Dongguan East Community Case Studies. Journal of Geography, 70(2): 283-296.

|

|

马学广. 2010. “单位制”城市空间的社会生产研究. 经济地理,30(9):1456-1461.

Ma Xueguang. 2010. "Unit System" Urban Space Of Social Production. Economic Geography, 30(9): 1456-1461.

|

|

Mann M. 1986. The Sources of Social Power(Vol. 1). New York: Cambridge University Press.

|

|

美]摩根索. 2006. 国家间政治. 北京:北京大学出版社. [Morgenthau H J. 2006. National Political. Beijing: Beijing University Press.

|

|

Oliver E Williamson. 1985. The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, and Relational Contracting. New York: Free Press, 450.

|

|

美]斯考切波. 2007. 历史社会学的视野与方法. 上海:上海人民出版社.

Skocpol. 2007. Historical Sociology Perspective and Methods. Shanghai: Shanghai People's Publishing House.

|

|

美]蒂利. 2012. 强制、资本和欧洲国家. 上海:上海人民出版社.

Tilly C. 2012. Force, Capital, and European Countries. Shanghai: Shanghai People's Publishing House.

|

|

Sack R. 1986. Human Territoriality: Its Theory and History. Cambridge: Cambridge University Press.

|

|

沈洁,罗翔. 2021. 中国大城市的设施共享与社区参与——对上海内城的实证研究. 城市发展研究,28(9):92-100.

Shen Jie and Luo Xiang. 2021. China's Big Cities Facilities Sharing and Community Participation, Empirical Studies in The Inner City of Shanghai. Urban Development Research, 28(9): 92-100.

|

|

施雪华,蔡义和. 2021. 协同治理视角下我国单位制社区治理的问题及其解决路径. 学术研究,(5):50-54.

Shi Xuehua and Cai Yihe. 2021. The Collaborative Governance Perspective Problems and Way to Solve The System of Community Governance in Our Country. Journal of Academic Research, (5): 50-54.

|

|

Taylor P. 1994. The State as Container: Territoriality in The Modern World-System. Progress in Human Geography, 18(2): 151-162.

|

|

Vafai K. 2005. Collusion and Organization Design. Economica, 72: 17-37.

|

|

汪晖. 2014. 两种新穷人及其未来——阶级政治的衰落、再形成与新穷人的尊严政治. 开放时代,(6):49-70,6.

Wang Hui. 2014. Two New Poor People and Its Future, The Decline of Class Politics, Formation and New The Dignity of The Poor. Open Times, (6): 49-70, 6.

|

|

王鸿宇,蓝江. 2021. 数字资本主义时代的情感——从生活到生产,再到权力治理. 国外理论动态,(1):114-124.

Wang Hongyu and Lan Jiang. 2021. Digital Era of Capitalism Emotions, From Life to Production, to The Power Management. Foreign Theories Dynamic, (1): 114-124.

|

|

王祯,张衔春,刘思绎,陈杰. 2022. 中国城市老工业园区更新的空间治理机制研究——多层次视角的分析框架. 地理研究,41(12):3273-3286.

Wang Zhen, Zhang Xianchun, Liu Siyi, and Chen Jie. 2022. China's Urban Old Industrial Park Update Space Perspective, Multi-Level Governance Mechanism Study Analysis Framework. Journal of Geographical Research, 41(12): 3273-3286.

|

|

温铁军,刘亚慧,唐溧,董筱丹. 2019. 土地改革与新中国主权货币的建立:建国初期“去依附”体制下的反危机经验研究. 政治经济学评论,10(4):16-42.

Wen Tiejun, Liu Yahui, Tang Yin, and Dong Xiaodan. 2019. Land Reform and the Establishment of New China's Sovereign Currency: Under the System of "Attachment" in the Early Years of the Founding of the Empirical Research the Crisis. Journal of Political Economy, 10(4): 16-42.

|

|

吴结兵,钱倩,严慧. 2022. 公民共同生产行为的影响因素研究——基于环境治理的多层次分析. 浙江社会科学,(5):76-85,157-158.

Wu Jiebing, Qian Qian, and Yan Hui. 2022. The Influence Factors of Citizen Common Production Behavior Research, Based on The Multi-Level Analysis of Environmental Governance. Zhejiang Social Sciences, (5): 76-85, 157-158.

|

|

肖滨. 2021. 现代国家的两种治理艺术——对马歇尔·福柯论述的一种解读. 公共管理与政策评论,10(2):3-14.

Xiao Bin. 2021. Two Modern State Governance Art: An Interpretation of the Marshall Foucault Is Discussed. Public Administration and Policy Review, 10(2): 3-14.

|

|

肖林. 2011. “‘社区’研究”与“社区研究”:近年来我国城市社区研究述评. 社会学研究,26(4):185-208.

Xiao Lin. 2011. The Life of Politics Meaning of The "Civil Society". Sociological Research, 26(4): 185-208.

|

|

英]安东尼·吉登斯. 1998. 民族—国家与暴力. 北京:三联书店. [Giddens A. 1998. Nation-State and Violence. Beijing: Sanlian Bookstore.

|

|

英]安东尼·吉登斯. 2000. 现代性的后果. 南京:译林出版社. [ Giddens A. 2000. The Consequences of Modernity. Nanjing: Yilin Press.

|

|

徐苗,杨震. 2010. 起源与本质:空间政治经济学视角下的封闭住区. 城市规划学刊,(4):36-41.

Yu Miao and Yang Zhen. 2010. Origin and Essence: Political Economics Perspective Closed Residential. Journal of City Planning, (4): 36-41.

|

|

You-Tien H. 2010. The Great Urban Transformation: Politics of Land and Property in China. New York: Oxford University Press.

|

|

周黎安. 2022. “一体多面”:中华帝制时期的国家—社会关系再研究. 社会,42(5):1-36.

Zhou Lian. 2022. "One Side", The State of Chinese Imperial Period, Social Relations and Study Again. Journal of Social, 42(5): 1-36.

|

|

周雪光. 2011. 权威体制与有效治理:当代中国国家治理的制度逻辑. 开放时代,(10):67-85.

Zhou Xueguang. 2011. Authority System And Effective Governance: Contemporary Chinese National Governance System Logic. Open Era, (10): 67-85.

|

|

周雪光. 2019. 寻找中国国家治理的历史线索. 中国社会科学,(1):90-100.

Zhou Xueguang. 2019. Search for Clues to the Governance History of China. Chinese Academy of Social Sciences, (1): 90-100.

|

/

| 〈 |

|

〉 |