Creating an Embedded Complex: How does Urban and Rural Integration Work? A Case Study of the Guangzhou-Qingyuan Economical Special Cooperation Zone

Received date: 2022-08-12

Revised date: 2022-11-13

Online published: 2023-10-11

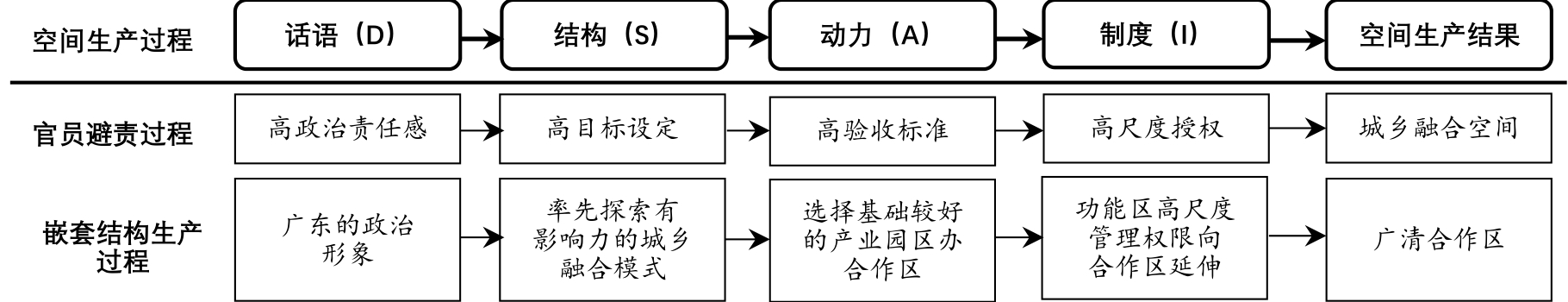

The urban-rural relationship in China has undergone distinct stages, broadly categorized as follows: coordinated development and rural-urban integration. During the initial phase of rural-urban integration, certain townships pursued collaboration with cities possessing high-scale functional zones, aiming to gain increased autonomy in economic management. This approach facilitated the expansion of high-scale functional zones from cities to rural regions. The evolving urban-rural relationship in China has led to an intricate socio-spatial structure characterized by an overlap of high- and low-scale functional zones, forming an embedded complex. Although the TPSN (Territory-Place-Scale-Network) model offers a valuable framework for describing the changing dimensions of this structure, it fails to explain the causative factors behind these changes or accurately delineate the process of such transformations. Hence, we employed the ASID (Agency-Structure-Institution-Discourse) framework as an analytical tool to examine the two stages of the Guangzhou-Qingyuan Economic Special Cooperation Zone (GQESCZ) as a case study. Results of this study revealed that GQESCZ exhibited a pronounced embedded complex. The high-scale Guangzhou Development Zone (a national-level economic development zone) is nested within several township-level administrative regions of Qingyuan. In the first stage of GQESCZ, Qingyuan, serving as a superior government to Yingde, operated as a local leader, akin to the roles played by Foshan and Guangdong. Its objective was to facilitate the development of a cooperation zone and enhance regional public interests. However, during the second stage of GQESCZ, both Qingyuan and Guangzhou took on the roles of institutional actors and underwent significant identity changes. Qingyuan exhibited varying actor roles throughout different stages of urban-rural integration, emphasizing how actor categories evolved in line with their objectives. The various actor categories involved in spatial production served as strategic tools for achieving their respective objectives. Also, we found that hegemonic discourse generated a heightened sense of political responsibility within the Guangdong provincial government, thus elevating expectations for urban-rural integration projects. To meet these provincial government aspirations, both Guangzhou and Qingyuan opted to undertake urban-rural integration projects in well-established industrial parks. To mitigate the risk of project failure, the Guangdong provincial government has delegated significant authority to the municipal governments responsible for these projects. This delegation allocated responsibilities and powers between the provincial and municipal levels. Provincial governments simultaneously transferred both power and responsibility to local governments, aiming to minimize the accountability risks associated with these projects. Furthermore, this approach provided substantial authorization, enabling local governments to execute urban-rural integration projects to high standards. Importantly, during the formation of the embedded complex in GQESCZ, both the Guangdong provincial and local governments displayed a clear preference for blame-avoidance. An effective role is never played by specific socio-spatial forms but rather by social actors who are embedded within and utilize these spatial forms. This realization emphasizes that, in the study of social spatial theory, the significance of a specific socio-spatial form can only be assessed from the perspective of the participating actors. This study analyzed the production process of social space from the perspective of the local government's blame-avoidance preference, thus bridging the gap between socio-spatial theory and blame-avoidance game theory. Findings of this study indicate the importance of fostering diverse forms of intercity cooperation, thereby capitalizing on the adaptability offered by flexible spatial delineation methods, such as embedded complexes. This approach facilitates the expansion of cross-boundary governance overseen by core city governments and supports the re-territorialization of urban capital. Simultaneously, it is crucial to proactively employ rigid measures, such as administrative division adjustments, to safeguard the accomplishments of institutional reforms stemming from embedded complexes.

Minghua Jiang . Creating an Embedded Complex: How does Urban and Rural Integration Work? A Case Study of the Guangzhou-Qingyuan Economical Special Cooperation Zone[J]. Tropical Geography, 2023 , 43(10) : 1940 -1949 . DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003747

表1 广清经济特别合作区不同阶段的空间生产特征比较Table 1 Comparison of space production characteristics in different stages of GQSEZ |

| 阶段 | 行动者 | 话语(D) | 结构(S) | 行动者策略 | 嵌套结构 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 群体 | 类型 | 动力(A) | 制度(I) | ||||

| 城乡统筹 发展阶段 | 顺德和 英德 | 创新型 行动者 | 区域合作 话语 | 对资本再领域化的限制 | — | — | 无 |

| 1、兴办资金高企 | 邀请领导视察 | 省党代会报告 | |||||

| 2、企业迁移顾虑 | 全产业链动员 | 政企座谈纪要 | |||||

| 3、管理延伸受限 | 园区收益分成 | 园区管委会 | |||||

| 城乡融合 阶段 | 广州和 清远 | 制度型 行动者 | 乡村振兴 话语 | 对公共服务溢出的限制 | — | — | 广州开发区嵌套 镇级行政区 |

| 1、广清地理间隔 | 跨部门协调 | 高位城市规划 | |||||

| 2、城乡二元结构 | 申报制度实验 | 省级改革项目 | |||||

| 3、权限尺度不足 | 跨层政治动员 | 省级实施方案 | |||||

表2 清远在不同空间生产阶段所属行动者类型比较Table 2 the types of actors to which Qingyuan belongs in different stages of space production |

| 空间生产阶段 | 空间正义发展阶段 | 目的 | 类型 |

|---|---|---|---|

| 双德合作区 | 城乡分配正义 | 实现最广泛的区域 公众福利 | 地方 领导者 |

| 广清合作区 | 城乡生产正义 | 制度创新以改变公共服务供给方式 | 制度型 行动者 |

|

Agnew J, and Crobridge S. 1995. Mastering Space. London: Routledge, 78-80.

|

|

Amin A. 2002. Spatialities of Globalization. Environment & Planning A, 34(3): 385-399.

|

|

Brenner N. 1999. Globalisation as Reterritorialisation: The Rescaling of Urban Governance in the European Union. Urban Studies, 36(3): 431-451.

|

|

Brenner N. 2004. New State Spaces: Urban Governance and The Rescaling of Statehood. Oxford: Oxford University Press, 149-154.

|

|

陈玲,王晓丹,赵静. 2010. 发展型政府:地方政府转型的过渡态——基于沪、苏、锡的海归创业政策案例调研. 公共管理学报,7(3):47-51,124. [Chen Ling, Wang Xiaodan, and Zhao Jing. 2010. The Approach from Developmental Government to Service: Oriented Government. Journal of Public Management, 7(3): 47-51, 124.]

|

|

高翔,蔡尔津. 2020. 以党委重点任务为中心的纵向政府间治理研究. 政治学研究,(4):59-71,126-127.

Gao Xiang, and Cai Er'jin. 2020. Take the Assigned Tasks as Top Priorities: A Study on Intergovernmental Relations in China. CASS Journal of Political Science, (4): 59-71, 126-127.

|

|

广东省人民政府办公厅. 2017. 广东省人民政府关于深汕特别合作区体制机制调整方案的批复. 广州:广东省人民政府.

General Office of the People's Government of Guangdong Province. 2021. Reply of the People's Government of Guangdong Province on the Adjustment Plan for the Institutional Mechanism of the Shenzhen-Shanwei Special Cooperation Zone. Guangzhou: People's Government of Guangdong Province.

|

|

广东省人民政府办公厅. 2021a. 广东省人民政府关于印发国家城乡融合发展试验区广东广清接合片区实施方案的通知(2021-04-21)[2022-10-22]. http://www.gd.gov.cn/gkmlpt/content/3/3270/post_3270861.html#7.

General Office of the People's Government of Guangdong Province. 2021a. Notice of the People's Government of Guangdong Province on Issuing the Implementation Plan for the Guangdong-Guangqing Confluence Area in the National Urban-Rural Integration Development Pilot Zone (2021-04-21) [2022-10-22]. http://www.gd.gov.cn/gkmlpt/content/3/3270/post_3270861.html#7.

|

|

广东省人民政府办公厅. 2021b. 广东省人民政府关于广清经济特别合作区建设总体方案的批复. 广州: 广东省人民政府.

General Office of the People's Government of Guangdong Province. 2021b. Reply of the People's Government of Guangdong Province on the Overall Plan for the Construction of the Guangzhou-Qingyuan Economic Special Cooperation Zone. Guangzhou: People's Government of Guangdong Province.

|

|

广东省省委办公厅. 2011. 中共广东省省委常委会2011年工作重点. 广州:广东省省委常委会.

General Office of the Guangdong Provincial Party Committee. 2011. Key Work Priorities of the Standing Committee of the Guangdong Provincial Party Committee in 2011. Guangzhou: Standing Committee of the Guangdong Provincial Party Committee.

|

|

Harvey D. 1991. The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell Ltd., 23-25.

|

|

黄柔柔,洪世键. 2020. “空间-权力”动态匹配:尺度跃迁视野下珠三角地方政区空间治理模式与变革展望. 公共行政评论,13(4):41-57,205-206.

Huang Rourou, and Hong Shijian. 2020. "Space-Power" Dynamic Matching: Spatial Governance Patterns and Prospects of Local Governments in the Pearl River Delta from the Perspective of Scaling-up. Journal of Public Administration, 13(4): 41-57, 205-206.

|

|

Jessop B. 2005. Critical Realism and the Strategic-Relational Approach. Journal of Critical Realism, 56: 84-110.

|

|

Jessop B, Brenner N, and Jones M. 2008. Theorizing Sociospatial Relations. Environment and Planning D: Society and Space, 26(3): 389-401.

|

|

蒋明华. 2022. 行政区与功能区嵌套空间的生产与重构——国家尺度重构视角下的深圳特区扩容. 人文地理,37(2):112-118,181.

Jiang Minghua. 2022. Production and Restructuring of Nesting Space of Administrative Division and Functional Zone: A Case Study of Expansion of Shenzhen SEZ from the Perspective of State Rescaling. Human Geography, 37(2): 112-118, 181.

|

|

Lefebvre H. 1991. The Production of Space. Oxford: Blackwell Ltd., 348-349.

|

|

李强,陈振华,张莹. 2015. 就近城镇化与就地城镇化. 广东社会科学,(1):186-199.

Li Qiang, Chen Zhenhua, and Zhang Ying. 2015. The Nearby Urbanization and the Localized Urbanization. Social Sciences in Guangdong, (1):186-199.

|

|

刘文勇,杨光. 2013. 以城乡互动推进就地就近城镇化发展分析. 经济理论与经济管理,(8):17-23.

Liu Wenyong, and Yang Guang. 2013. Promoting Nearby and Local Urbanization by Interaction between Urban and Rural Areas. Economic Theory and Business Management,(8): 17-23.

|

|

刘云刚,叶清露. 2013. 区域发展中的路径创造和尺度政治——对广东惠州发展历程的解读. 地理科学,33(9):1029-1036.

Liu Yungang, and Ye Qinglu. 2013. Path Creation with Politics of Scale in the Regional Development: A Case Study of Huizhou City. Scientia Geographica Sinica, 33(9): 1029-1036.

|

|

Macleod G, and Goodwin M. 1999. Space, Scale and State Strategy: Rethinking Urban and Regional Governance. Progress in Human Geography, 23(4): 503-527.

|

|

Massey D. 1984. Spatial Divisions of Labour: Social Structures and The Geography of Production. Basingstoke: Macmillan, 43-47.

|

|

马学广,李鲁奇. 2016. 尺度重组中海洋国家战略区域的策略与制度建构——以山东半岛蓝色经济区为例. 经济地理,36(12):8-14.

Ma Xueguang, and Li Luqi. 2016. Strategic and Institutional Construction of Marine National Strategic Region Based on Rescaling: A Case Study of Shandong Peninsula Blue Economic Zone. Economic Geography, 36(12): 8-14.

|

|

马学广,李鲁奇. 2017. 尺度政治中的空间重叠及其制度形态塑造研究——以深汕特别合作区为例. 人文地理,32(5):56-62.

Ma Xueguang, and Li Luqi. 2017. Study on Overlap of Spaces and Its Corresponding Institutional Patterns in Politics of Scale: A Case Study of Shenzhen-Shanwei Special Cooperation Zone. Human Geography, 32(5): 56-62.

|

|

Moulaert F, Jessop B, and Mehmood A. 2016. Agency, Structure, Institutions, Discourse (ASID) in Urban and Regional Development. International Journal of Urban Sciences, 20: 1-21.

|

|

倪星,王锐. 2017. 从邀功到避责:基层政府官员行为变化研究. 政治学研究,(2):42-51,126.

Ni Xing, and Wang Rui. 2017. From Credit Claiming to Blame Avoidance: The Change of Government Officials' Behavior. CASS Journal of Political Science, (2): 42-51, 126.

|

|

任弢. 2021. 从环境整治到乡村振兴:美丽乡村项目中的目标置换如何发生?——以浙江安吉为例. 西北大学学报(哲学社会科学版),51(5):15-26.

Ren Tao. 2021. From Rural Environmental Improvement to Rural Revitalization: How Does the Goal Shifting in the Beautiful Village Project Happen: Taking Anji County as an Example. Journal of Northwest University (Philosophy and Social Sciences Edition), 51(5): 15-26.

|

|

Swyngedouw E, Moulaert F, and Rodriguez A. 2002. Neoliberal Urbanization in Europe: Large-Scale Urban Development Projects and the New Urban Policy. Antipode, 34(3): 542-577.

|

|

Wu Fulong. 2016. Emerging Chinese Cities: Implications for Global Urban Studies. The Professional Geographer, 68(2): 338-348.

|

|

王丰龙,刘云刚. 2021. 准行政区划的理论框架与研究展望. 地理科学,41(7):1149-1157.

Wang Fenglong, and Liu Yungang. 2021. Theoretical Framework and Prospect on Quasi-Administrative Division. Scientia Geographica Sinica, 41(7): 1149-1157.

|

|

殷洁,罗小龙. 2013. 从撤县设区到区界重组——我国区县级行政区划调整的新趋势. 城市规划,37(6):9-15.

Yin Jie, and Luo Xiaolong. 2013. From Turning County into District to District Restructuring: A New Trend in County-Level Administrative Division Adjustment in China. City Planning Review, 37(6): 9-15.

|

|

张凤超,张明. 2018. 乡村振兴与城乡融合——马克思空间正义视阈下的思考. 华南师范大学学报(社会科学版),(2):70-75,191-192.

Zhang Fengchao, and Zhang Ming. 2018. Rural Vitalization and Urban-Rural Integration: The Thinking of Max's Spatial Justice. Journal of South China Normal University (Social Science Edition), (2): 70-75, 191-192.

|

|

张英男,龙花楼,马历,屠爽爽,陈坤秋. 2019. 城乡关系研究进展及其对乡村振兴的启示. 地理研究,38(3):578-594.

Zhang Yingnan, Long Hualou, Ma Li, Tu Shuangshuang, and Chen Kunqiu. 2019. Research Progress of Urban-Rural Relations and Its Implications for Rural Revitalization, Geographical Research, 38(3): 578-594.

|

|

中华人民共和国国家发展和改革委员会. 2022. 国家发展改革委关于印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》的通知(2022-03-17)[2022-10-22]. https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztzl/xxczhjs/ghzc/202203/t20220317_1319461.html.

National Development and Reform Commission of the People's Republic of China. 2022. Notice on the Issuance of Key Tasks for New Urbanization and Urban-Rural Integration Development in 2022 (2022-03-17) [2022-10-22]. Retrieved from https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztzl/xxczhjs/ghzc/202203/t20220317_1319461.html.

|

/

| 〈 |

|

〉 |