Brazil's Imaginative Geographies under Postcolonial Thoughts: An Analysis Based on Gilberto Freyre's China Tropical

Received date: 2023-01-04

Revised date: 2023-06-19

Online published: 2024-04-10

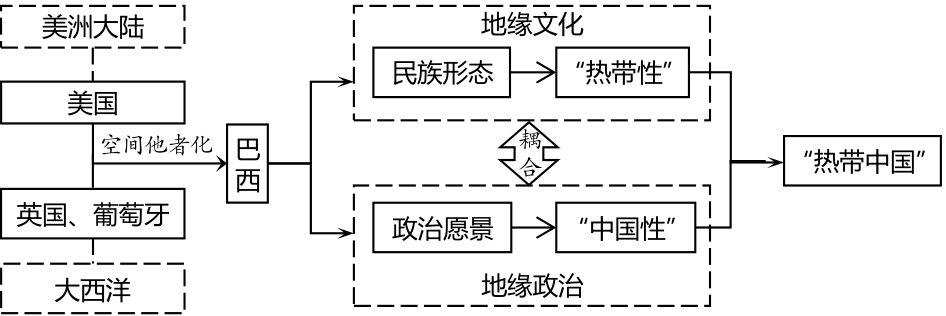

At the height of the national independence movements in Asia, Africa, and Latin America in the first half of the 20th century, postcolonial thought began to emerge in Brazil, reconstructing the self-other relation between Brazil and the West. The imaginative geography of Brazil, one of the most important southern countries, is of great local and global geopolitical significance. In contrast to the general imagination centered on the West and other developed countries, Brazil has the particular imaginative geographies of another large southern country, China. One of the symbolic imaginaries of China in Brazilian scholarship is human geographer Gilberto Freyre's China Tropical, which he likens to China in Latin America. Freyre studied under American geographer and anthropologist Franz Boas, who was a vocal opponent of scientific racism. Therefore, in China Tropical, Freyre advocates for the equality of Brazilian civilization by imagining its structure, continuing Boas's thoughts, and developing a series of postcolonial critiques. This article uses Freyre and his book China Tropical and related thoughts as analysis objectives to explore Freyre's view of Brazil as a tropical China in the process of spatial othering. This study finds that Freyre constructed his postcolonial ideology of Brazil's nation-state development both geo-culturally and geopolitically by imagining Brazil's tropicality and Chineseness. Freyre's portrayal of Brazil as a third space belonging neither to the West nor the East disrupts the colonial hegemony of the discourse of a uniform and homogeneous culture between suzerain and colony and seeks the subversive power of postcolonialism through hybridity and in-betweenness. Second, Freyre conducted an analysis of the human-environment relation in cultural geography from the perspective of historical science, refuted the natural science perspective of environmental determinism, which was prevalent in Western academia at that time, and reshaped the visual balance within the framework of the human-environment relation. This is a side effect of the transformation and change in human geographical thinking. Third, Freyre's concept of tropical China is a prominent achievement in the embryonic period of postcolonial thought in Brazil as well as an important ideological foundation for contemporary Sino-Brazilian exchanges and cooperation. Freyre proposed commonalities and identities between China and Brazil in this field of thought, offering more possibilities for international cooperation beyond human- and poverty-based interactions. This article focuses on the imaginative geographies of former colonial countries, which are conducive to promoting China's understanding of Brazilian society. In addition, we believe that, in the future, Chinese scholarship should pay greater attention to small languages, such as French, Spanish, and Portuguese, which are widely spoken in the former colonial countries of Asia, Africa, and Latin America. With these small language texts at the core, we will continue to study imaginative geographies and country and area studies in Asia, Africa, and Latin America to improve the global understanding of Chinese scholarship.

Yu Bao , Haoran Chen . Brazil's Imaginative Geographies under Postcolonial Thoughts: An Analysis Based on Gilberto Freyre's China Tropical[J]. Tropical Geography, 2024 , 44(4) : 724 -732 . DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003852

鲍 雨:原始语料搜集与文本分析,完善理论框架,论文撰写与修改;

陈浩然:论文选题和总体思路设计,图表制作,论文撰写与修改。

湖南师范大学外国语学院朱琳珂在葡语资料校对上给予帮助,谨致谢忱。参考文献(References):

|

Ahmad A. 1992. In Theory: Nations, Classes, Literatures. London: Verso.

|

|

Arora S. 2020. Postcolonialism: Theory, Issues and Applications. In: Sarangi J. Presentations of Postcolonialism in English: New Orientations. 2nd Edition. New Delhi, India: Authors Press, 47-61.

|

|

安宁,朱竑. 2013a. 他者,权力与地方建构:想象地理的研究进展与展望. 人文地理,28(1):20-25,47.

An Ning and Zhu Hong. 2013a. Otherness, Power and the Construction of Place: Towards a Theoretical and Empirical Reassessment of Imaginative Geography. Human Geography, 28(1): 20-25, 47.

|

|

安宁,朱竑. 2013b. 美国《时代》杂志对中国的地理想象——基于东方主义视角的研究. 地理学报,68(12):1702-1713.

An Ning and Zhu Hong. 2013b. American Magazine TIME's Geographical Imaginations of China: A Case Study on the Perspective of Orientalism. Acta Geographica Sinica, 68(12): 1702-1713.

|

|

Bandeira J. 2018. O Brasil na Rota da China. Rio de Janeiro, Brasil: ArtePadilla.

|

|

蔡晓梅,寸露,朱竑. 2018. 自我东方主义?丽江旅游形象的想象与建构. 旅游学刊,33(9):26-37.

Cai Xiaomei, Cun Lu, and Zhu Hong. 2018. Self-Orientalism? Imagination and Construction of Lijiang's Tourism Image. Tourism Tribune, 33(9): 26-37.

|

|

Candeas A. 2016. Gilberto Freyre e a Diplomacia Tropical. In:Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais. Cadernos de Política Exterior (Ano II, Número 4). São Paulo, Brasil: Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, 193-205.

|

|

Craggs R and Neate H. 2019. Post-colonial Careering and the Discipline of Geography: British Geographers in Nigeria and the UK, 1945-1990. Journal of Historical Geography, 66: 31-42.

|

|

Eriksson M. 2008. (Re)Producing a "Peripheral" Region—Northern Sweden in the News. Geografiska Annaler Series B-Human Geography, 90B(4): 369-388.

|

|

冯悦,刘乐. 2022. 【大国外交】中国同南美洲第一大国如何深化合作,为全球发展注入更多“金砖力量”?——专访中国驻巴西使馆临时代办金红军公使. (2022-05-29)[2023-06-19]. 央广网,http://china.cnr.cn/qqhygbw/20220529/t20220529_525841708.shtml.

Feng Yue and Liu Le. 2022. Major-Country Diplomacy: How Can China and South America's Largest Country Deepen Their Cooperation and Inject More "BRICS' Power" into Global Development? — Interview with Ambassador Hongjun Jin, Chargé d'affaires of the Chinese Embassy in Brazil. (2022-05-29) [2023-06-19]. China National Radio, http://china.cnr.cn/qqhygbw/20220529/t20220529_525841708.shtml.

|

|

Freyre G. 2003. China Tropical: e Outros Escritos sobre a Influência do Oriente na Cultura Luso-brasileira. São Paulo, Brasil: Global Editora, 183-248.

|

|

胡续冬. 2012. 去他的巴西. 南京:南京大学出版社,289-299.

Hu Xudong. 2012. Uma Paixão Escondida no Brasil. Nanjing: Nanjing University Press, 289-299.

|

|

Jansson D. 2010. Racialization and "Southern" Identities of Resistance: A Psychogeography of Internal Orientalism in the United States. Annals of The Association of American Geographers, 100(1): 202-221.

|

|

Lau L. 2018. A Postcolonial Framing of Indian Commercial Surrogacy: Issues, Representations, and Orientalisms. Gender, Place and Culture, 25(5): 666-685.

|

|

Lee A. 2018. Mandarin Brazil: Race, Representation, and Memory. Stanford, USA: Stanford University Press.

|

|

Lewis M and Wigen K. 1997. The Myth of Continents: A Critique of Metageography. Berkeley, USA: University of California Press, 21-46.

|

|

Mayar M. 2020. What on Earth! Slated Globes, School Geography and Imperial Pedagogy. European Journal of American Studies, [2020-11-17]. https://doi.org/10.4000/ejas.15703.

|

|

Mohammad R. 2014. Contrapuntal Geographies of Post/colonial Urban Ethnoscapes. Political Geography, 39: 22-25.

|

|

Mohanty C. 2003. Feminism without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. Durham, USA: Duke University Press.

|

|

O'Keefe P. 2021. Recollections of Tropical Geography: The Accidental Post-Colonial Geographer. Singapore Journal of Tropical Geography, 42: 8-12.

|

|

Phan A. 2022. Vietnamese Doctoral Students' Imaginative Geographies of Their Destination Countries. Globalisation, Societies and Education, [2022-03-07]. https://doi.org/10.1080/14767724. 2022.2048798.

|

|

Powell R. 2015. The Study of Geography? Franz Boas and His Canonical Returns. Journal of Historical Geography, 49: 21-30.

|

|

Raju S, Kumar S, and Corbridge S. 2006. Colonial and Post-Colonial Geographies of India. Thousand Oaks, USA: SAGE Publications.

|

|

Said E. 1978. Orientalism: Western Concepts of the Orient. New York: Pantheon Books.

|

|

Salverda T and Hay I. 2014. Post-Colonial Reconfiguration of Franco-Mauritians. The Geographical Journal, 180: 236-245.

|

|

生安锋. 2022. 后理论时代的后殖民诗学. 学术月刊,54(4):155-163.

Sheng Anfeng. 2022. On Postcolonial Poetics in the Era of Post-Theory. Academic Monthly, 54(4): 155-163.

|

|

Silva V T da C e. 2011. Orientalismos brasileiros: Gilberto Freyre e a peleja entre Vênus e a Moura Encantada. Recife, Brasil: Carpe Diem Edições e Produções, 61.

|

|

Skidmore T. 1988. Gilberto Freyre (1900-1987). Hispanic American Historical Review, 68(4): 803-805.

|

|

Springer S. 2009. Culture of Violence or Violent Orientalism? Neoliberalisation and Imagining the "Savage Other" in Post-Transitional Cambodia. Transactions of the Institute of British Geographers, 34(3): 305-319.

|

|

Tolia-Kelly D. 2004. Materializing Post-Colonial Geographies: Examining the Textural Landscapes of Migration in the South Asian Home. Geoforum, 35(6): 675-688.

|

|

翁时秀. 2018. 基于理论旅行视角的人文地理学中想象地理研究反思. 地理学报,73(2):261-275.

Weng Shixiu. 2018. Rethinking Imaginative Geographies Research in Human Geography: An Analysis Based on the Perspective of "Traveling Theory". Acta Geographica Sinica, 73(2): 261-275.

|

|

习近平. 2014. 在联合国教科文组织总部的演讲. 人民日报,2014-03-28(1/3).

Xi Jinping. 2014. Lecture at UNESCO Headquarters. People's Daily, 2014-03-28(1/3).

|

|

杨万明. 2019. 志同道合 心意相连(大使随笔). 人民日报,2019-08-13(3).

Yang Wanming. 2019. The Same Mind, the Same Heart (Ambassador's Article). People's Daily, 2019-08-13(3).

|

|

易凡. 2023. 守望相助 携手共进. 人民日报,2023-02-10(3).

Yi Fan. 2023. Help Each Other, Hand in Hand. People's Daily, 2023-02-10(3).

|

|

张跣. 2007. 赛义德后殖民理论研究. 上海:复旦大学出版社,16-18. [Zhang Xian. 2007. A Study of Said's Post-Colonial Theory. Shanghai: Fudan University Press, 16-18.]

|

|

郑明达. 2023. 习近平同巴西总统卢拉举行会谈. 人民日报,2023-04-15(1).

Zheng Mingda. 2023. Xi Jinping Holds Talks with Brazilian President Lula. People's Daily, 2023-04-15(1).

|

|

周星竹. 2019. 王毅:将中国和巴西合作打造成中拉合作、新兴市场合作、南南合作的典范. (2019-07-26)[2023-06-19]. https://www.gov.cn/guowuyuan/2019-07/26/content_5415532.htm.

Zhou Xingzhu. 2019. Wang Yi: We Will Make China-Brazil Cooperation a Model of China-Latin America Cooperation, Emerging Market Cooperation and South-South Cooperation. (2019-07-26) [2023-06-19]. https://www.gov.cn/guowuyuan/2019-07/26/content_5415532.htm.

|

|

周志伟,吴长胜. 2020. 中国和巴西的故事. 北京:五洲传播出版社,44.

Zhou Zhiwei and Wu Changsheng. 2020. The Story of China and Brazil. Beijing: China Intercontinental Press, 44.

|

|

Zhu A. 2017. Rosewood Occidentalism and Orientalism in Madagascar. Geoforum, 86: 1-12.

|

/

| 〈 |

|

〉 |