"Projection-Perception" Image Differences and Optimization Paths in China's National Park System Pilot Areas

Received date: 2023-06-28

Revised date: 2023-09-21

Online published: 2024-10-24

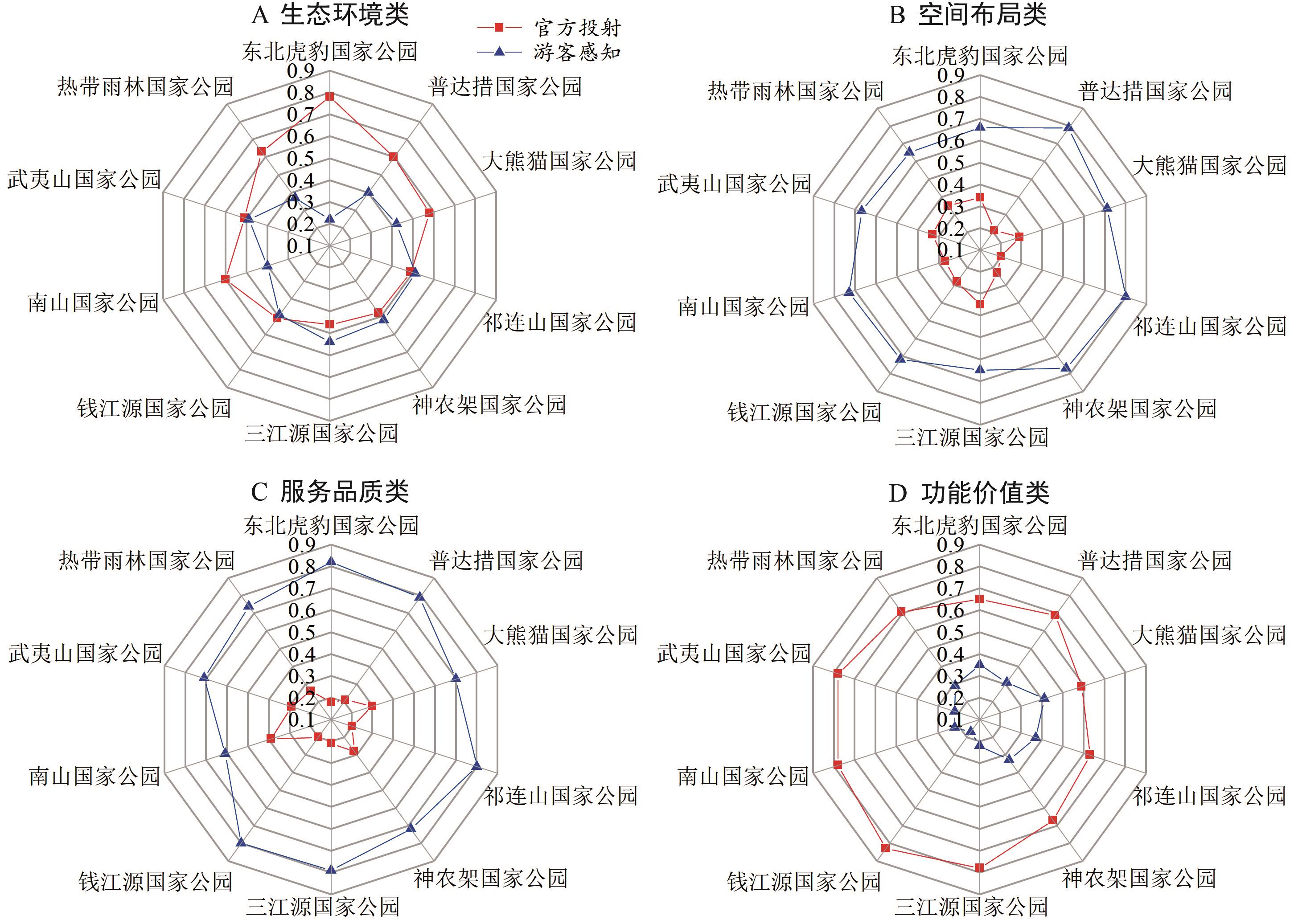

Based on the theories of "projection-perception" and wooden barrels, we take the online travelogue text as the research object, use the methods of online text analysis and constituent distance analysis to compare the official projected image of China's pilot zones of national parks with the perceived image of the tourists, and use the 2-dimensional 4-image model to explore the optimization path of its image. The study's findings are as follows: (1) The projected and perceived images of China's pilot zones of the national parks system differ considerably, with the projected high-frequency words mainly covering ecology and nature protection, and the perceived high-frequency words principally including tourism experience and facilities and equipment.Based on the characterization of high-frequency words, the 10 pilot zones are summarized into four main image categories: ecological environment, spatial layout, service quality, and functional value. Different pilot zones have different combinations of projected-perceived images. (2) In terms of the relationship chain, the official projected and tourist-perceived social network semantics show a "core-subcore",diffusion network structure,which constitutes "country-park-ecology-protection" and "scenery-scenic spot-attractions" respectively 2 relationship chains. (3) Regarding the differences in image structure, the main categories of spatial layout differ greatly in composition, which affects the shaping of the overall image of the pilot zones as the short plank of the wooden barrel. Therefore, there is considerable room for improvement in the pilot area image of China's national parks system, preferably from the perspective of "whole-local," we must take reasonable and optimized countermeasures according to the "projection-perception" of different pilot zones of the national parks system.

Jingfan Qian , Xi Chen , Tao Wang . "Projection-Perception" Image Differences and Optimization Paths in China's National Park System Pilot Areas[J]. Tropical Geography, 2024 , 44(11) : 2078 -2090 . DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20230504

表1 国家公园投射形象和感知形象高频词Table 1 High frequency words for projected and perceived images of national parks |

| 排序 | 投射形象 | 感知形象 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 高频词 | 频数/次 | 高频词 | 频数/次 | ||

| 1 | 国家 | 1 473 | 景色 | 1 975 | |

| 2 | 公园 | 1 254 | 景区 | 1 483 | |

| 3 | 生态 | 1 045 | 景点 | 1 473 | |

| 4 | 保护 | 860 | 普达措 | 1 295 | |

| 5 | 野生 | 854 | 宜人 | 979 | |

| 6 | 自然 | 635 | 时间 | 971 | |

| 7 | 动物 | 548 | 最高点 | 886 | |

| 8 | 森林 | 462 | 线路 | 860 | |

| 9 | 中国 | 430 | 面积 | 858 | |

| 10 | 植物 | 409 | 植物 | 858 | |

| 11 | 生物 | 387 | 城区 | 643 | |

| 12 | 神农架 | 306 | 越野车 | 632 | |

| 13 | 武夷山 | 253 | 旅游团 | 430 | |

| 14 | 海拔 | 238 | 绿色 | 330 | |

| 15 | 系统性 | 234 | 过年期间 | 129 | |

| 16 | 多样性 | 229 | 过夜 | 127 | |

| 17 | 物种 | 123 | 自驾 | 122 | |

| 18 | 资源 | 121 | 挑战性 | 119 | |

| 19 | 建设 | 118 | 生态 | 113 | |

| 20 | 普达措 | 118 | 挑战性 | 105 | |

| 21 | 祁连山 | 107 | 海拔 | 104 | |

| 22 | 地区 | 101 | 七八月份 | 102 | |

| 23 | 湿地 | 97 | 价格 | 102 | |

| 24 | 面积 | 78 | 最低点 | 100 | |

| 25 | 区域 | 69 | 动物 | 97 | |

| 26 | 分布 | 65 | 门票 | 96 | |

| 27 | 保护区 | 60 | 圆梦 | 95 | |

| 28 | 热带雨林 | 58 | 性价比 | 94 | |

| 29 | 景区 | 49 | 美丽 | 83 | |

| 30 | 环境 | 45 | 旅游鞋 | 83 | |

| 31 | 发展 | 43 | 美食 | 81 | |

| 32 | 监测 | 35 | 非常棒 | 80 | |

| 33 | 种群 | 35 | 武夷山 | 74 | |

| 34 | 高山 | 29 | 太阳镜 | 71 | |

| 35 | 管理 | 26 | 摆渡车 | 70 | |

表2 国家公园旅游形象词频类目体系统计Table 2 National park tourism image word frequency category system statistics |

| 主类目 | 次类目 | 官方投射X | 频次/次 | 频率/% | 游客感知Y | 频次/次 | 频率/% |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 生态 环境类 (A) | 生物群落(X1/Y1) | 多样性、系统性、森林、种群、鸟类等 | 2 876 | 28 | 动物、植被、小鸟、松鼠等 | 1 093 | 9 |

| 自然环境(X2/Y2) | 生态、野生、原始、山脉等 | 3 340 | 32 | 生态、舒适、美丽、潮湿等 | 3 019 | 23 | |

| 人类介入与参与(X3/Y3) | 保护、巡护、破坏、监测等 | 1 194 | 11 | 旅游、参观、写生、越野等 | 1 745 | 14 | |

| 空间 布局类 (B) | 空间面积大小(X4/Y4) | 面积、公顷、平方公里等 | 468 | 5 | 面积、宽阔、千米等 | 2 457 | 19 |

| 垂直空间结构(X5/Y5) | 海拔、构成、层次等 | 357 | 3 | 最高点、最低点、海拔等 | 1 217 | 9 | |

| 区域划分(X6/Y6) | 保护区、景区、试点等 | 890 | 8 | 城区、景区等 | 1 075 | 8 | |

| 服务 品质类 (C) | 基础设施(X7/Y7) | 步道、交通、影像等 | 236 | 3 | 摆渡车、越野车、走道等 | 890 | 7 |

| 个人穿戴设备(X8/Y8) | 手机、背包、相机等 | 127 | 1 | 旅游鞋、太阳镜、外套等 | 598 | 5 | |

| 服务水平(X9/Y9) | 态度、服务、热情等 | 189 | 2 | 价格、性价比、美食等 | 361 | 3 | |

| 功能 价值类 (D) | 科学价值(X10/Y10) | 科研、实验基地等 | 104 | 2 | 实验等 | 74 | 1 |

| 科普价值(X11/Y11) | 研学、讲解等 | 228 | 2 | 讲解、认识等 | 81 | 1 | |

| 生态效益价值(X12/Y12) | 繁育、修复、恢复等 | 350 | 3 | 健康、绿色等 | 103 | 1 |

图4 X-Y模型对应国家公园投射和感知频次占比热图Fig.4 Heat map of X-Y model corresponding to the percentage of projected and perceived frequencies of national parks |

表3 X-Y模型对应的国家公园名称Table 3 X-Y model corresponding to the name of the national park |

| 主类目 | X-Y类型 | 国家公园名称 |

|---|---|---|

| A | X1-Y2 | 普达措国家公园、神农架国家公园、 南山国家公园、武夷山国家公园 |

| B | X6-Y4 | 大熊猫国家公园 |

| C | X9-Y7 | 钱江源国家公园、热带雨林国家公园 |

| X9-Y8 | 祁连山国家公园 | |

| X9-Y9 | 东北虎豹国家公园 | |

| D | X12-Y12 | 三江源国家公园 |

钱镜帆:负责论文的选题策划、论文撰写与修改;

陈茜、王涛:数据收集、处理,模型构建和图表绘制。

|

Ahmed Z U. 1991. The Influence of the Components of a State's Tourist Image on Product Positioning Strategy. Tourism Management, 12(4): 331-340.

|

|

Arabatzis G and Grigoroudis E. 2010. Visitors' Satisfaction, Perceptions and Gap Analysis: The Case of Dadia-Lefkimi-Souflion National Park. Forest policy and economics, 12(3): 163-172.

|

|

Beerli-Palacio A and Martín-Santana J D. 2020. Explaining the Gap in the Image of Tourist Destinations Through the Content of and Exposure to Secondary Sources of Information. Current Issues in Tourism, 23(20): 2572-2584.

|

|

Chan C S and Zhang Y. 2018. Matching Projected Image with Perceived Image for Geotourism Development: A Qualitative-Quantitative Integration. Asian Geographer, 35(2): 143-160.

|

|

Clifton J. 2013. Refocusing Conservation Through a Cultural Lens: Improving Governance in the Wakatobi National Park, Indonesia. Marine Policy, 41: 80-86.

|

|

Derrien M M and Stokowski P A. 2020. Discursive Constructions of Night Sky Experiences: Imagination and Imaginaries in National Park Visitor Narratives. Annals of Tourism Research, 85: 10-30.

|

|

耿爽,何钰琴,许欣,牛奔. 2022. 基于文本成分距离的节事“官方投射形象-观众感知形象”比较研究. 数据分析与知识发现,6(6):115-127.

Geng Shuang, He Yuqin, Xu Xin, and Niu Ben. 2022. A Comparative Study of "Official Projection Image-Audience Perception Image" Based on Textual Component Distance of Festivals. Data Analysis and Knowledge Discovery, 6(6): 115-127.

|

|

Jiang S, Scott N, and Tao L. 2019 Antecedents of Augmented Reality Experiences: Potential Tourists to Shangri-La Potatso National Park, China. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 24(10): 1034-1045.

|

|

靳诚,徐菁,黄震方,曹芳东. 2014. 南京城市内部景点间游客流动特征分析. 地理学报,69(12):1858-1870.

Jin Cheng, Xu Jing, Huang Zhenfang, and Cao Fangdong. 2014. Analysis of Tourist Flow Characteristics among Intra-City Attractions in Nanjing. Journal of Geography, 69(12): 1858-1870.

|

|

Korup O. 2021. Bayesian Geomorphology. Earth Surface Processes and Landforms, 46(1): 151-172.

|

|

雷雅钦,王波,刘俊,赵莹. 2021. 基于游客感知的成都旅游目的地认知形象演变研究. 热带地理,41(5):1110-1119.

Lei Yaqin,Wang Bo, Liu Jun, and Zhao Ying. 2021. A Study on the Evolution of Cognitive Image of Chengdu Tourism Destination Based on Tourists' Perception. Tropical Geography, 41(5): 1110-1119.

|

|

李经龙,朱敏. 2023. 武夷山国家公园投射形象与游客感知形象比较研究. 资源开发与市场,39(1):114-119.

Li Jinglong and Zhu Min. 2023. A Comparative Study on the Projected Image of Wuyishan National Park and the Perceived Image of Tourists. Resource Development and Marketing, 39(1): 114-119.

|

|

刘力钢,陈金. 2019. 大数据时代边境地区县域全域旅游目的地品牌形象提升策略. 企业经济,38(10):48-54.

Liu Ligang and Chen Jin. 2019. Brand Image Enhancement Strategy of County-Wide Tourism Destinations in Border Areas in the Era of Big Data. Enterprise Economy, 38(10): 48-54.

|

|

刘雨潇,张建国. 2021. 基于凝视理论的村落景区旅游形象投射与感知比较研究——以浙江杭州天目月乡为例. 西南大学学报(自然科学版),43(5):18-26.

Liu Yuxiao and Zhang Jianguo. 2021. A Comparative Study of Tourism Image Projection and Perception of Village Scenic Spots Based on Gaze Theory: Tianmu Yuexiang, Hangzhou, Zhejiang Province as an Example. Journal of Southwestern University (Natural Science Edition), 43(5): 18-26.

|

|

刘雨潇,张建国. 2022. 基于游客体验IPA分析的乡村康养旅游发展路径研究. 西南师范大学学报(自然科学版),47(3):91-99.

Liu Yuxiao and Zhang Jianguo. 2022. Research on the Development Path of Rural Recreation Tourism Based on IPA Analysis of Tourists' Experience. Journal of Southwest Normal University (Natural Science Edition), 47(3): 91-99.

|

|

吕连琴,陈天玉. 2020. 旅游目的地宣传形象与游客感知形象对比研究——以河南省为例. 地域研究与开发,39(6):98-102.

Lyu Lianqin and Chen Tianyu. 2020. Comparative Study of Tourism Destination's Promotional Image and Tourists' Perceived Image: Taking Henan Province as an Example. Regional Research and Development, 39(6): 98-102.

|

|

Mak A H N. 2017. Online Destination Image: Comparing National Tourism Organisation's and Tourists' Perspectives. Tourism Management, 60: 280-297.

|

|

Mao X, Ming Q Z, He M, Duan C, and Li C. 2015. Analysis Ruili Jiegao's Advantages and Disadvantages in Tourism Development and Countermeasure Based on the Method of SWOT-PEEST. Geographical Science Research, 4(1): 1-8.

|

|

彭夏岁. 2020. 全域旅游目的地形象“投射-感知”比较实证分析——以厦门市为例. 西南师范大学学报(自然科学版),45(9):78-87.

Peng Xiasui. 2020. A Comparative Empirical Analysis of "Projection-Perception" of Tourism Destination Image in the Whole Region: Xiamen City as an Example. Journal of Southwest Normal University (Natural Science Edition), 45(9): 78-87.

|

|

Singh N, Yu J, Ariza-Montes A, and Han H. 2023. Exploring the Impact of Functional, Symbolic, and Experiential Image on Approach Behaviors among State-Park Tourists from India, Korea, and the USA. Humanities and Social Sciences Communications, 10(1): 1-14.

|

|

Tajeddini K, Rasoolimanesh S M, Gamage T C, and Martin E. 2021. Exploring the Visitors' Decision-Making Process for Airbnb and Hotel Accommodations Using Value-Attitude-Behavior and Theory of Planned Behavior. International Journal of Hospitality Management, 96: 102950.

|

|

唐芳林. 2015. 国家公园定义探讨. 林业建设,(5):19-24.

Tang Fanglin. 2015. Exploring the Definition of National Park. Forestry Construction, (5): 19-24.

|

|

唐小平. 2022. 高质量建设国家公园的实现路径. 林业资源管理,(3):1-11.

Tang Xiaoping. 2022. The Realization Path of Building National Parks with High Quality. Forest Resource Management, (3): 1-11.

|

|

童碧莎,陈光璞. 2020. 我国国家公园试点单位旅游形象感知研究. 林业经济,42(10):85-96.

Tong Bisa and Chen Guangpu. 2020. Research on the Perception of Tourism Image of Pilot National Park Units in China. Forestry Economics, 42(10): 85-96.

|

|

Väisänen T, Heikinheimo V, Hiippala T, and Toivonen T. 2021. Exploring Human-Nature Interactions in National Parks with Social Media Photographs and Computer Vision. Conservation Biology, 35(2): 424-436.

|

|

汪劲. 2020. 中国国家公园统一管理体制研究. 暨南学报(哲学社会科学版),42(10):10-23.

Wang Jin. 2020. Study on the Unified Management System of National Parks in China. Journal of Jinan (Philosophy and Social Science Edition), 42(10): 10-23.

|

|

王俊勇. 2016. 二战前美国黄石国家公园形象的历史演变. 学术界,(7):188-195.

Wang Junyong. 2016. Historical Evolution of the Image of Yellowstone National Park in the United States before World War II. Academia, (7): 188-195.

|

|

王毅,巫金洪,储诚进,李添明. 2023. 中国生态安全屏障体系建设现状、主要问题及对策建议. 生态学报,43(1):166-175.

Wang Yi, Wu Jinhong, Chu Chengjin, and Li Tianming. 2023. Current Situation, Main Problems and Suggestions for Countermeasures for the Construction of Ecological Security Barrier System in China. Journal of Ecology, 43(1): 166-175.

|

|

汪永福. 2018. 论我国国家公园生态补偿的法治路径. 环境保护,46(7):56-59.

Wang Yongfu. 2018. On the Rule of Law Path of Ecological Compensation for National Parks in China. Environmental Protection, 46(7): 56-59.

|

|

Wisker Z L, Kadirov D, and Nizar J. 2023. Marketing a Destination Brand Image to Muslim Tourists: Does Accessibility to Cultural Needs Matter in Developing Brand Loyalty. Journal of Hospitality & Tourism Research, 47(1): 84-105.

|

|

薛芮,阎景娟. 2021. 国家公园游憩利用与社区协调的空间重构机理与联动逻辑.热带地理,41(6):1303-1312.

Xue Rui and Yan Jingjuan. 2021. Spatial Reconfiguration Mechanism and Linkage Logic of Recreational Use and Community Coordination in National Parks. Tropical Geography, 41(6): 1303-1312.

|

|

Xie H, Wen J, and Choi Y. 2021. How the SDGs are Implemented in China: A Comparative Study Based on the Perspective of Policy Instruments. Journal of Cleaner Production, 291: 125937.

|

|

闫瑶瑶,郑群明. 2020. 长城国家公园旅游形象感知研究——基于内容分析法和IPA法. 林业经济,42(1):44-50.

Yan Yaoyao and Zheng Qunming. 2020. Research on Tourism Image Perception of Great Wall National Park—Based on Content Analysis Method and IPA Method. Forestry Economy, 42(1): 44-50.

|

|

羊进拉毛,张海云. 2022. “一带一路”背景下旅游文化与国家形象传播——基于青藏地区的田野考察. 北方民族大学学报,(1):161-168.

Yang Jinramao and Zhang Haiyun. 2022. Tourism Culture and National Image Communication in the Context of "One Belt, One Road"—Based on Fieldwork in Qinghai-Tibet Region. Journal of Northern University for Nationalities, (1): 161-168.

|

|

Zhang Kaixuan, Wang Xiaoling, Shi Jiaying, Zhang Xijin, and Zhu Qichong. 2020. A Study on Residents' Perception of Recreation Value of Forest Parks: the Case of Shanghai. Journal of Resources and Ecology, 11(4): 425-434.

|

|

张业臣,张宏梅,虞虎. 2020. 基于游客感知的生态系统服务社会价值评估——以钱江源国家公园为例. 旅游科学,34(6):66-85.

Zhang Yechen, Zhang Hongmei, and Yu Hu. 2020. Social Value Assessment of Ecosystem Services Based on Tourists' Perceptions: The Case of Qianjianggyuan National Park. Tourism Science, 34(6): 66-85.

|

|

赵智聪,杨锐. 2021. 中国国家公园原真性与完整性概念及其评价框架. 生物多样性,29(10):1271-1278.

Zhao Zhicong and Yang Rui. 2021. The Concept of Originality and Integrity of National Parks in China and Its Evaluation Framework. Biodiversity, 29(10): 1271-1278.

|

|

郑敏,张家义. 2003. 美国国家公园的管理对我国地质遗迹保护区管理体制建设的启示. 中国人口·资源与环境,(1):37-40.

Zheng Min and Zhang Jiayi. 2003. The Inspiration of The Management of National Parks in the United States to the Construction of Management System of Geological Heritage Reserves in China. China Population, Resources and Environment, (1): 37-40.

|

|

周年兴,沙润. 2001. 旅游目的地形象的形成过程与生命周期初探. 地理学与国土研究,(1):55-58.

Zhou Nianxing and Sha Run. 2001. A Preliminary Investigation on the Formation Process and Life Cycle of Tourism Destination Image. Geography and Territorial Studies, (1): 55-58.

|

|

朱洪革,赵梦涵,陈雅如,张宇彤. 2022. 国家公园社区治理国际经验及启示. 世界林业研究,35(5):1-6.

Zhu Hongge, Zhao Menghan, Chen Yaru, and Zhang Yutong. 2022. International Experience and Inspiration of Community Governance in National Parks. World Forestry Research, 35(5): 1-6.

|

/

| 〈 |

|

〉 |