Received date: 2023-10-30

Revised date: 2024-06-24

Online published: 2025-01-02

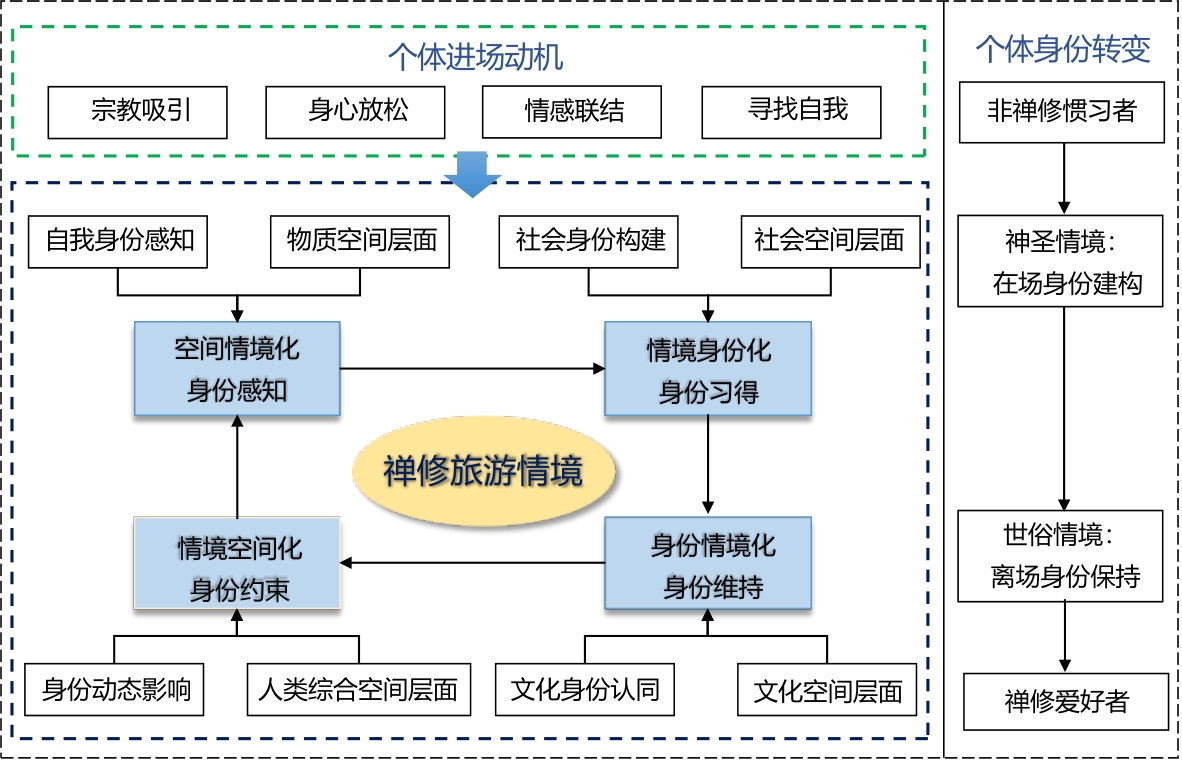

Zen culture, a resort within the heritage of Eastern culture, is uniquely expressed through Zen tourism, which blends traditional Chinese culture with travel. This study constructs a theoretical framework of "space-situation-identity" and selects 32 non-religious tourists who participated in Zen tourism for the first time as research samples. Using qualitative methods, this study investigated how non-religious tourists construct and transform their identities through Zen tourism. The findings indicate that motivations for participating in Zen tourism include four dimensions: religious attraction, physical and mental relaxation, emotional connection, and self-discovery. This study constructs the "space-situation-identity" conceptual framework and applies it to Zen tourism. The framework reveals the following insights: "spatial contextualization" and "contextualization of identity" are two stages experienced by Zen tourists, corresponding to identity perception and acquisition, respectively. During these stages, the unique spatial characteristics of Zen tourism sites, regulation and guidance by unofficial organizations, and mutual influence among fellow participants significantly impacted the self-identity transformation and social identity acquisition of Zen tourists. "Identity contextualization" and "contextualization of space" are the two stages when Zen tourists return to the real world, leaving the religious Zen sites, corresponding to individual identity maintenance and identity constraints. In these stages, the identity maintenance of Zen tourists shifts from passive "construction by others" to active "self-construction." This study enriches the research on the identity and role evolution of tourists in religious contexts, emphasizing the need for further exploration of how tourists interact with their environment to form experiences, thereby providing more specific insights and understanding of religious tourism in postmodern society. Furthermore, this study investigates the Zen tourism experiences of non-Zen practitioners in major cities such as Beijing, Shanghai, Guangzhou, and Shenzhen, responding to and expanding existing theories of space, situation, and identity in tourism experiences. It constructs the "space-situation-identity" conceptual framework, highlighting that the identity transformation of Zen tourists involves multiple factors from space and situation, while their new identities influence the elements of space and situation. The interaction between space, situation, and identity is prevalent in various forms of religious tourism across different regions. Similar to this study, most religious sites create a series of sacred contexts through spatial designs and social scene construction. These contexts provide tourists with a new life order and inner meaning, thereby enhancing their religious identities. This study offers several suggestions for optimizing Zen tourism in China. First, organizers should select locations with beautiful natural environments, fresh air, and sites far from urban noise for Zen tourism and improve transportation, accommodation, dining, and wellness facilities to provide comprehensive physical and mental healing services. Second, in addition to experienced Zen instructors, organizers should invite relevant mental health experts to offer professional Zen guidance and psychological counseling to tourists. Third, personalized Zen tourism products should be designed to meet the diverse needs of tourists.

Haichao Xu , Zengxian Liang . Identity Construction and Transformation of Zen Tourists[J]. Tropical Geography, 2025 , 45(1) : 80 -89 . DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20230829

表1 受访者详细信息Table 1 Interviewees' detailed information |

| 编号 | 禅修寺庙 | 居住地 | 性别 | 年龄 | 出游方式 |

|---|---|---|---|---|---|

| MT1 | 兜率寺 | 广州 | 女 | 90后 | 团队 |

| MT2 | 包山禅寺 | 广州 | 男 | 90后 | 团队 |

| MT3 | 佛光寺 | 北京 | 女 | 80后 | 团队 |

| MT4 | 古佛禅寺 | 深圳 | 男 | 90后 | 团队 |

| MT5 | 云台禅寺 | 广州 | 男 | 70后 | 团队 |

| MT6 | 兜率寺 | 上海 | 男 | 80后 | 团队 |

| MT7 | 包山禅寺 | 北京 | 女 | 90后 | 个人 |

| MT8 | 古佛禅寺 | 广州 | 女 | 90后 | 团队 |

| MT9 | 云台禅寺 | 上海 | 女 | 80后 | 团队 |

| MT10 | 兜率寺 | 深圳 | 男 | 90后 | 个人 |

| MT11 | 兜率寺 | 北京 | 女 | 80后 | 团队 |

| MT12 | 包山禅寺 | 上海 | 男 | 90后 | 团体 |

| MT13 | 兜率寺 | 北京 | 男 | 90后 | 团队 |

| MT14 | 包山禅寺 | 上海 | 女 | 90后 | 个人 |

| MT15 | 清泉禅寺 | 广州 | 男 | 80后 | 团队 |

| MT16 | 云台禅寺 | 广州 | 男 | 80后 | 团队 |

| MT17 | 兜率寺 | 上海 | 男 | 90后 | 团队 |

| MT18 | 云台禅寺 | 深圳 | 女 | 80后 | 个人 |

| MT19 | 兜率寺 | 深圳 | 女 | 80后 | 团队 |

| MT20 | 古佛禅寺 | 北京 | 男 | 90后 | 团队 |

| MT21 | 清泉禅寺 | 广州 | 男 | 90后 | 个人 |

| MT22 | 古佛禅寺 | 深圳 | 男 | 00后 | 团队 |

| MT23 | 云台禅寺 | 北京 | 女 | 80后 | 团队 |

| MT24 | 兜率寺 | 上海 | 男 | 90后 | 团队 |

| MT25 | 云台禅寺 | 北京 | 女 | 80后 | 个人 |

| MT26 | 兜率寺 | 深圳 | 女 | 90后 | 团队 |

| MT27 | 古佛禅寺 | 广州 | 男 | 90后 | 团队 |

| MT28 | 清泉禅寺 | 北京 | 女 | 00后 | 团队 |

| MT29 | 古佛禅寺 | 广州 | 女 | 00后 | 团队 |

| MT30 | 云台禅寺 | 深圳 | 男 | 80后 | 团队 |

| MT31 | 兜率寺 | 上海 | 男 | 90后 | 团体 |

| MT32 | 云台禅寺 | 上海 | 男 | 90后 | 团队 |

徐海超:研究选题确定、理论框架构建、论文撰写与修改;

梁增贤:指导论文选题、参与文章修改、提供基金支持。

感谢吴璧君、宁川川、秦俊娜为本研究调研和修改提供的支持和宝贵建议。

|

Buckley R. 2020. Nature Tourism and Mental Health: Parks, Happiness, and Causation. Journal of Sustainable Tourism, 28(9): 1409-1424.

|

|

Bremer T S. 2004. Blessed with Tourists: The Borderlands of Religion and Tourism in San Antonio. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

|

|

Bandura A. 2002. Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs, N J: Prentice-Hall.

|

|

Chen Y and Li X R. 2018. Does a Happy Destination Bring You Happiness? Evidence from Swiss Inbound Tourism. Tourism Management, 65: 256-266.

|

|

Cappelli P. 1991. The Missing Role of Context in OB: The Need for a Meso-Level Approach. Organizational Behavior, 13: 55-110.

|

|

Damari C and Mansfeld Y. 2016. Reflections on Pilgrims' Identity, Role and Interplay with the Pilgrimage Environment. Current Issues in Tourism, 19(3): 199-222.

|

|

Fleischer A. 2000. The Tourist behind the Pilgrim in the Holy Land. International Journal of Hospitality Management, 19(3): 311-326.

|

|

冯雷. 2017. 理解空间:20世纪空间观念史的激变.北京:中央编译出版社.

Feng Lei. 2017. Understanding Space: A Cataclysm in the History of Space Concepts in the 20th Century. Beijing: Central Compilation and Translation Press.

|

|

Greve W E, Rothermund K E, and Wentura D E. 2005. The Adaptive Self: Personal Continuity and Intentional Self-Development. Toronto: Hogrefe & Huber Publishers.

|

|

Hongladarom S. 2019. Fluid Identity, Freedom and Responsibility. London: Riposte.

|

|

Hoelter J W. 1983. The Effects of Role Evaluation and Commitment on Identity Salience. Social Psychology Quarterly, 46: 140-147.

|

|

贺小荣,徐海超,刘雪婷. 2022. 节奏分析视域下的漂流旅游体验研究——以广东省清远市为例. 热带地理,42(10):1665-1676.

He Xiaorong, Xu Haichao, and Liu Xueting. 2022. Rafting Tourism Experience from the Perspective of Rhythm Analysis: A Case Study of Qingyuan City, Guangdong Province. Tropical Geography, 42(10): 1665-1676.

|

|

Jiang T, Ryan C, and Zhang C. 2018. The Spiritual or Secular Tourist? The Experience of Zen Meditation in Chinese Temples. Tourism Management, 65: 187-199.

|

|

蒋婷,张朝枝. 2019. 世俗与神圣的交集:禅修旅游体验的核心. 旅游论坛,12(2):14-19.

Jiang Ting and Zhang Chaozhi. 2019. The Intersection of Secular and Sacred: The Core of Zen Tourism Experience. Tourism Forum, 12 (2): 14-19.

|

|

Kroger J and Marcia J E. 2011. The Identity Statuses: Origins, Meanings, and Interpretations. In: Schwartz S J, Luyckx K, Vignoles V L. Handbook of Identity Theory and Research. New York: Springer, 31-53.

|

|

卢松,张业臣,王琳琳. 2017. 古村落旅游移民社会融合结构及其影响因素研究——以世界文化遗产宏村为例. 人文地理,32(4):138-145.

Lu Song, Zhang Yechen, and Wang Linlin. 2017. Research on the Social Integration Structure and Influencing Factors of Tourism Immigrants in Ancient Villages: Taking Hongcun, a World Cultural Heritage, as an Example. Human Geography, 32(4): 138-145.

|

|

刘鲁,张静儒,吴必虎,Alastair M M. 2018. 身份认同视角下中国背包客的目的地选择偏好研究. 旅游学刊,33(4):80-89.

Liu Lu, Zhang Jingru, Wu Bihu, and Alastair M M. 2018. A Study on Chinese Backpackers' Destination Choice Preferences from the Perspective of Identity. Tourism Tribune, 33(4): 80-89.

|

|

Mccabe S and Johnson S. 2013. The Happiness Factor in Tourism: Subjective Well-Being and Social Tourism. Annals of Tourism Research, 41: 42-65.

|

|

Noy C. 2004. This Trip Really Changed Me: Backpackers' Narratives of Self-Change. Annals of Tourism Research, 31(1): 78-102.

|

|

Nyaupane G P, Timothy D J, and Poudel S. 2015. Understanding Tourists in Religious Destinations: A Social Distance Perspective. Tourism Management, 48: 343-353.

|

|

Nicholson-Smith D. 1991. The Production of Space. Oxford: Blackwell Publishers Limited.

|

|

Olsen D H. 2012. Negotiating Identity at Religious Sites: A Management Perspective. Journal of Heritage Tourism, 7(4): 359-366.

|

|

屈册,马天. 2015. 旅游情境:在想象与地方之间. 北京第二外国语学院学报,37(3):14-21.

Qu Ce and Ma Tian. 2015. Tourism Situation: Between Imagination and Place. Journal of Beijing Second Foreign Languages University, 37(3): 14-21.

|

|

Sharma N P. 2020. Meditation Tourism, Buddhist Philosophy in Practice: A Case Study of Lumbini, Nepal. The Gaze: Journal of Tourism and Hospitality, 11(1): 37-59.

|

|

Song Y and Yan L. 2020. "Who Is Buddha? I Am Buddha"—The Motivations and Experiences of Chinese Young Adults Attending a Zen Meditation Camp in Taiwan. Journal of Convention & Event Tourism, 21(4): 263-282.

|

|

Sheldon P J. 2020. Designing Tourism Experiences for Inner Transformation. Annals of Tourism Research, 83: 102935.

|

|

Terzidou M. 2020. Re-Materialising the Religious Tourism Experience: A Post-Human Perspective. Annals of Tourism Research, 83: 102924.

|

|

孙佼佼,谢彦君. 2020. “塔布空间”:一种宗教遗产地的体验营造与文化保护机制——以西藏若干寺庙及其宗教文化景观为例. 旅游学刊,35(11):90-100.

Sun Jiaojiao and Xie Yanjun. 2020. "Tabu Space": A Mechanism for Experience Creation and Cultural Protection of Religious Heritage Sites: Taking Several Temples and Their Religious and Cultural Landscapes in Tibet as Examples. Tourism Tribune, 35(11): 90-100.

|

|

施良方. 1994. 学习论:学习心理学的理论与原理. 北京:人民教育出版社.

Shi Liangfang. 1994. Learning Theory: Theory and Principles of Learning Psychology. Beijing: People's Education Press.

|

|

Terzidou M, Scarles C, and Saunders M N. 2018. The Complexities of Religious Tourism Motivations: Sacred Places, Vows and Visions. Annals of Tourism Research, 70: 54-65.

|

|

Tilley C. 2006. Introduction: Identity, Place, Landscape and Heritage. Journal of Material Culture, 11(1/2): 7-32.

|

|

Tolman E C. 1951. Purposive Behavior in Animals and Men. Berkeley, CA: University of California Press.

|

|

Wong C U I, Mcintosh A, and Ryan C. 2013. Buddhism and Tourism: Perceptions of the Monastic Community at Pu-Tuo-Shan, China. Annals of Tourism Research, 40: 213-234.

|

|

Wang Y C, Chen P J, Shi H, and Shi W. 2021. Travel for Mindfulness through Zen Retreat Experience: A Case Study at Donghua Zen Temple. Tourism Management, 83: 104211.

|

|

Wang W, Chen J S, and Huang K. 2016. Religious Tourist Motivation in Buddhist Mountain: The Case from China. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21(1): 57-72.

|

|

韦俊峰,明庆忠. 2019. 打工度假旅游者的流动性实践及身份认同建构——厦门马克客栈案例. 旅游学刊,34(10):127-136.

Wei Junfeng and Ming Qingzhong. 2019. The Mobility Practice and Identity Construction of Migrant Holiday Tourists: The Case of Xiamen Mark Inn. Tourism Tribune, 34 (10): 127-136.

|

|

吴俏,严艳,刘畅. 2017. 流动视角下生活方式型企业主移民综合感知及归属倾向研究——以丽江束河古镇为例. 人文地理,32(4):15-21.

Wu Qiao, Yan Yan, and Liu Chang. 2017. Research on the Comprehensive Perception and Attribution Tendency of The Immigrants of Lifestyle Business Owners from the Perspective of Mobility: Take Shuhe Ancient Town of Lijiang as an Example. Human Geography, 32(4): 15-21.

|

|

谢彦君. 2005. 旅游体验研究. 天津:南开大学出版社.

Xie Yanjun. 2005. Research on Tourism Experience. TianJing: Tourism Experience Research.

|

|

谢若龄,吴必虎. 2016. 30年境内外宗教旅游研究综述. 旅游学刊,31(1):111-125.

Xie Ruoling and Wu Bihu. 2016. Summary of Domestic and Foreign Religious Tourism Research in the Past 30 Years. Tourism Tribune, 31(1): 111-125.

|

|

俞国良. 2021. 当前公众心理健康状况与社会焦虑的纾解. 人民论坛,(25):78-80.

Yu Guoliang. 2021. The Current Public Mental Health Status and the Relief of Social Anxiety. People's Tribune, (25): 78-80.

|

|

杨金华,章锦河,储光. 2021. 新冠疫情下旅游品质感知与幸福感增强逻辑——基于衡阳居民本地出游的调查及主体间性自省. 人文地理,36(3):167-174.

Yang Jinhua, Zhang Jinhe, and Chu Guang. 2021. The Logic of Tourism Quality Perception and Happiness Enhancement under the COVID-19: Based on the Investigation of Local Travel of Hengyang Residents and Intersubjective Self-Examination. Human Geography, 36(3): 167-174.

|

|

赵莹. 2020. 流动性视角下藏族大学生宗教休闲与认同构建研究. 世界宗教文化,41(5):101-107.

Zhao Ying. 2020. A Study on Religious Leisure and Identity Construction of Tibetan College Students under the Perspective of Mobility. The World Religious Cultures, 41(5): 101-107.

|

/

| 〈 |

|

〉 |